地球環境モニタリングステーション落石岬30周年(3) モニタリングの継承 -30年の挑戦と展望

落石岬ステーション竣工30周年の記念として、ここ10年ほどステーションの管理を行なっている笹川が、20年以上前から落石の保守業務を委託している地球・人間環境フォーラムの島野富士雄さんから話を聞き、落石岬でのこれまでのモニタリングとこれからのモニタリングを考えた対談です。

2025/1/15、オンラインにて。

笹川

島野さんが初めて落石岬ステーション(以下落石)に入った時のことを伺いたいと思います。当時、落石の担当になって想像していたことはありますか?

島野

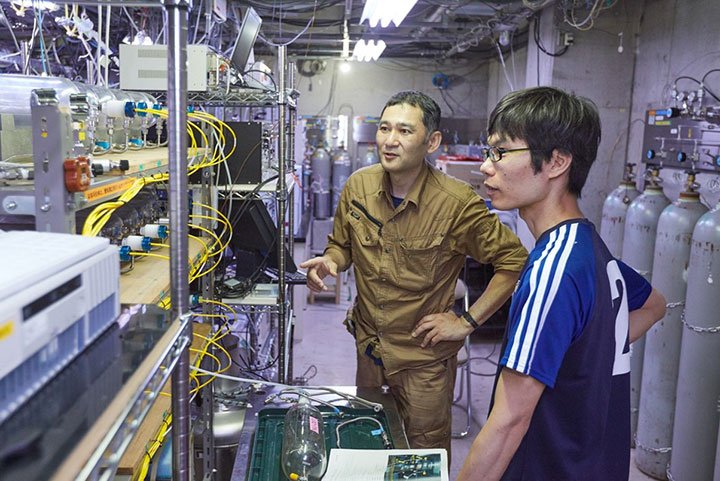

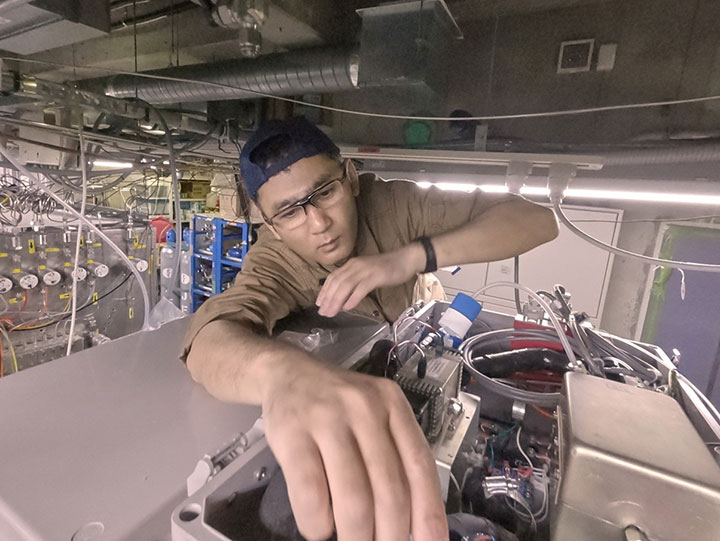

私が初めて落石に入ったのは2002年3月です。厳しい環境の中にあるだろうこと、計測機器は研究者の手作り部分が多くてメンテナンスに苦労しそうなこと、それでも計測システムはある程度IT化が進んでいるだろうと想像していました。

笹川

その時に前任者の方はいたんですか?

島野

前任者はいましたが、私と重なってないんですよ。

前任者は2002年1月で異動し、3月から私が引き継いで、一人で落石に行ってました。

笹川

なかなか厳しいスタートですね。

IT化が進んでいるだろうと想像されていたということですが、当時のPCはWindowsいくつですかね。

島野

全ての計測システムが、MS-DOS(※)かWindows3.1で動いていて驚きました。当時でも最新のOS(オペレーティングシステム)ではありませんでした。(※マイクロソフト社のWindows以前の主要OS)

笹川

その時代でも遠隔地なのでIT化されているだろうと思われたのですね。

島野

実際ある程度は整備されていて、PC内の特定のフォルダをつくばから見ることはできました。ただ、屋外にネットワークカメラはあったのですが、屋内になかったので、大変不便でした。リアルタイムの値や、アナログ表示を確認することができなかったので。また今のリモートデスクトップみたいに、PCを制御することはできませんでした。

笹川

つくばからは、得られた静的なデータを見るだけという感じですかね?

島野

そうですね。なので屋内にネットワークカメラがついて、作業環境は激的に変わりました。現地管理人の坂井さんや宮下電気さん(※)に、リアルタイムで的確な作業指示を出せるようにもなったので。(※落石の電気関係の作業を依頼している会社)

笹川

そうですか。

保守業務の中で特に印象に残っている良かったことはありますか?

島野

そうですね・・・2015年にやっとNAS(※)が導入されたことが印象に残っています。あと太陽光発電システムの設置とか毎年キタキツネの親子と出会えたことですかね。(※ネットワーク上に接続できるハードディスク)

笹川

NASの導入って意外に最近でしたね。ただ割と地味な出来事かと感じますが初めに思い浮かぶことなんですね。NASが入って作業はどのように変わりましたか?

島野

多くの測定器があるので、それらのデータをステーション内のネットワークでNASに集約して、それからまとめてつくばに送れるようになったのは大きいです。

それまでは、それぞれの測定器から一つ一つUSBスティックに回収して、それを現地のPCで一つにまとめるような流れでした。

笹川

それは地味に大変な手間ですね。NASで作業効率が一気に上がったんですね。

それと、太陽光発電。これは結構昔ですね。

島野

そうですね。2008年とか2009年だったような気がするんですけど。

笹川

電気代が安くなる以外に、現場で便利になったことがあるんですね?

島野

はい。太陽光発電システムのバッテリーのおかげで停電が起きた場合に大変助かりました。データロガーと、屋内カメラ、屋外カメラが停電時でもバッテリーで作動するので、停電後の状況をカメラで見ることもできるようになりました。ネットワーク関係も生きているので、室内温度などのステーション内の環境を、停電中もつくばから見ることができるという点が大きいです。

笹川

太陽光発電自体よりも、システムに付随する電池の効果が大きかったということですかね。

島野

そうですね。商用電源用のUPS(※)もあるのですが、それだと大体1時間も持たないうちに終わっちゃうので、太陽光発電システムの電池は容量が大きいですね。(※無停電電源装置)

笹川

ところでキツネは結構見れたんですか?

島野

今でも多分見れてると思います。ステーションの側に巣穴があるのです。

笹川

あ、私も見たことはあります。かわいいですよね。寄生虫が怖いと刷り込まれてますけど。

ところで逆に保守業務で最も苦労した点はなんでしょうか?

島野

やはり雪に関わることが多いのですが、吹雪の落石岬の真ん中で車両が故障したことですね。

笹川

車両が故障したっていうのは、エンジンが動かなくなっちゃったとかですか?パンクとか?

島野

いや、ドライブシャフトが折れました。以前使用していたキャタピラ車だったので、元々ドライブシャフトにかなり負担はかかっていたと思うんですね。雪の時期になると、どうしてもキャタピラついていても雪にハマっちゃうので、脱出するのに前後したりして、そういう運転で無理がかかっていたのかもしれないですね。そういう疲労が溜まりに溜まってポキッと折れちゃったのかもしれないです。

笹川

吹雪の中で、というのが本当に怖いです。

でそれ、オチはどうなったんですか?

島野

結局、坂井さんに電話して救出してもらって、車はそのまま置き去りにしました。車は、吹雪が終わった翌日に坂井さんのトラクターで引っ張ってもらいました。

笹川

電話がつながって、本当によかったですね。命に関わる・・・

島野

雪と車といえば、雪の中に車の鍵を落として紛失したこともありました。帰る時の最後のゲートで、ゲートを閉めたときにおそらく落としたんです。記憶はないのですが。

笹川

それ、見つかったんですよね?

島野

実は見つからなかったんですよ。みんなでそこらへんの雪をほじくり返して探したんですけど、なくて。

結局また、坂井さんに助けてもらって。予備の鍵をお持ちだったので。

笹川

そうなんですね。雪国ならではのトラブルですね。

島野

あと毎年のトラック輸送がかなり大変でした。大型の装置やステーションからのごみの搬出など量が多くて、特にまた雪があると。

笹川

そうでしたか・・・。

島野さんは結局2002年の3月から何年間落石担当でした?

島野

2016年の3月までですね。2016年の4月から波照間に移ったので。

笹川

14年間ですね。毎月3泊4日で14年間。

島野

そうですね。抜けたのが1回だけですね。

笹川

本当に、今もですけどお疲れ様です。

そして、14年間だから一年以上道東に宿泊されたんだ。

島野

そうですね。

笹川

それもすごい。

長年の保守業務で肌身で感じた環境変化はありましたか?近年北海道でも熊の出没が多いという話はありますが(2024年2月号「観測現場発 季節のたより[28] ヒグマ出没注意 落石岬ステーションにて」 )。

島野

はい。熊以外では雪質の変化を感じます。

落石では想像より雪の量は少なかったのですが、私が落石に行き始めた当初は、あそこでもパウダースノーだったんです。今ではベチャ雪ですね。

笹川

温暖化の影響ですかね。あと最近エゾシカが増えたとも聞きますね。

島野

そうですね。増えすぎちゃってますね。もっと昔になると、坂井さんが子供の頃は一頭もいなかったらしいんですよ。

笹川

そうなんですね!?

島野

はい。

それと坂井さんから聞いた話ですが、5、 6年前から定置網でマンボウが取れるそうです。

昔は取れたことはなかったらしいんですよ。

笹川

海洋環境の変化も耳にするんですね。

落石での観測に携わって、観測の内容で印象深かったことはありますか?

島野

定置網に関連して、その漁船からの影響がNOxやSO2濃度に見えたことが印象に残っています。

笹川

落石岬は結構な崖ですし、空気取入口は海からかなり離れていると思うのですが、船の影響がステーションで見えるっていうのは結構ですよね。

島野

はい。定置網になると、午前中いっぱいぐらいステーションの本当目の前で作業しているんですよ。ちなみにそれ、坂井さんですが。NOxなどに影響の見える場合は朝方なので、まさにですね。

笹川

そうなんですね。

バックグランドの観測としては嬉しくないですね。要注意です。

島野

他に、北海道にも黄砂の来たことが印象深いです。

紫外線(UV)計とかが黄砂で汚れてるのを見て、ここにも来るんだということを実感しました。

笹川

島野さんは今は波照間の担当になっておられますが、波照間とのギャップを感じることはありますか?

島野

波照間はなんでも錆びるスピードが早いのですが、落石の時はそこまで気になったことがなくて、ステーションが崖の上にあるということもありますが、霧が多くて、塩が付いても霧で流されるからだと思います。

設備の保守という点では、大きな違いですね。

笹川

それは私も感じます。波照間は毎年設備の傷んでいるところを確認しに行って、定常的に修繕しているのですが、落石はそこまでではありません。割と保守自体は楽な施設な気がします。

ただ、これから10年20年と続けていくことを考えた時に、長期的には予算が削減されていくので、本当に両ステーションを維持できていけるのか心細いですけどね。

島野

そうですか。また各担当者の代替わりもあるかと思いますが、現地の方とのコミュニケーションは積極的にお願いします。我々の仕事もそれでスムーズに行きますので。

笹川

はい。坂井さんや宮下電気さんに私が会う機会はなかなかありませんが、落石の観測結果から一般の方むけに何か発表するときには、印刷物など送ってモニタリングの重要性を引き続きアピールしていく必要もありますね。

島野

結構前に作成されたステーションの環境儀(環境儀No.62地球環境100年モニタリング

~波照間と落石岬での大気質監視~)は、いい案内になってましたよ。

笹川

そうですか。ありがとうございます。

話が長くなってしまったので、そろそろまとめさせてもらいますが、これからもモニタリングを続けていくには現地の方の理解が欠かせません。”関東のよくわからない研究所が、よくわからない施設で、よくわからないことをしている”ということになってしまっては、決して継続できませんので。そのために一つ、近隣の小学校で毎年出前授業を行ない(貴重な環境におかれるステーションでのエコスクール 令和6年度エコスクール・地球環境モニタリングステーション—落石岬見学会報告 )、ステーションの認知度を高める活動を続けています。現地の人なら誰でも知っているステーションになってきているはずです。またいつか、授業を受けた世代から、ステーションの維持管理に関わってくださる方が出てくれると嬉しいのですが。

モニタリングの予算は長期的には削減されていくのですが、それでもこれまで地上モニタリングに予算がついてきたからこそ、この規模で30年にわたりモニタリングを続けることができました。多くの大学ではこのような長期観測の維持は非常に難しいことなので、国環研は、しっかりとこのモニタリングを継続していくことが使命と理解しています。また国環研が維持するこのプラットフォームを利用して、短期間でも研究したいという方ともっとコラボレーションできればと思います。国全体として研究が活性化されることになると思いますし、共同研究の中で設備維持にかかる予算の一部を協力してもらえると、ウィンウィンの関係を築けると思います。そのように運営するのも、今の予算状況を考えた時に現実的な形ではないかと思います。

また、島野さんのように継続的に管理業務に尽力してくださった方の経験と技術は宝です。今後も島野さんにずっとお願い・・・、というわけにも行かないので、その宝を徐々に次世代に引き継いでいただければ助かります。

本日はありがとうございました。