COP29 in Baku: Seminar at Japan Pavillion and Earth Information Day 2024

ジャパンパビリオンセミナー

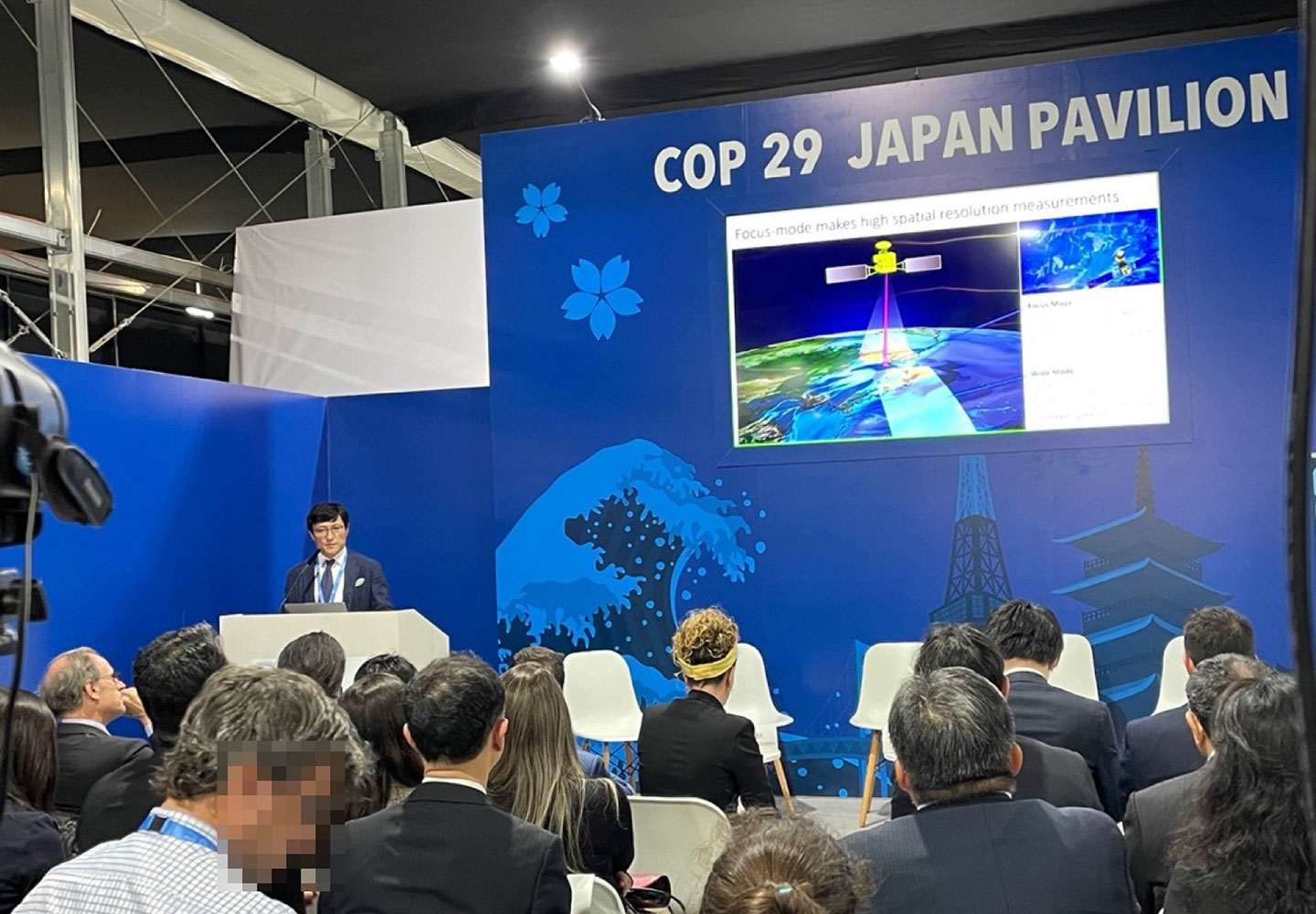

アゼルバイジャン共和国 バクーにて開催された国連気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29) 4日目の11月14日(現地時間15:45 – 17:00)、環境省、国立環境研究所、海洋研究開発機構(JAMSTEC)は共催で「GOSATシリーズの新たな展開 - 日本版GHGセンターとビジネスへの活用」と題したジャパンパビリオンセミナーを開催しました。セミナーは、ネットゼロに向けた気候変動対策の一環としたGOSAT(温室効果ガス観測技術衛星、Greenhouse gases Observing SATellite)シリーズ、特にGOSAT-GW(温室効果ガス・水循環観測技術衛星、Global Observing SATellite for Greenhouse gases and Water cycle)のミッションとGOSATデータのビジネスでの活用にフォーカスして行われました。

今年のセミナーも、COVID 19感染拡大以降継続されているハイブリッド形式で行われ、専門家による6つの講演の後、パネルディスカッションが行われました。NIESからは谷本副領域長と佐伯主任研究員が登壇し、筆者と川尻係長がセミナーロジを担当しました。

多くの参加者がGOSAT-GWセミナーを楽しみにしていたこともあり、オープニングでは、用意された席数(ジャパン・パビリオンでは40席)を上回る参加者が集まり、会場周辺に立ち見が出るほどでした(パネル・ディスカッションメンバーも数名含む)。環境省 松澤裕 地球環境審議官の挨拶で開会し、オープニングとトークセッションでは佐伯主任研究員が司会を務めました。イスラエルのイディット・シルマン環境保護大臣も出席されました。

最初に谷本副領域長(国立環境研究所 地球システム領域)が登壇し、「GOSAT-GW衛星観測と日本におけるGHGセンターの準備」と題し、GOSAT-GWのミッション、そして日本における温室効果ガスセンターの計画について講演しました。続いて、金谷有剛氏(海洋研究開発機構(JAMSTEC)地球表層システム研究センター長)が「衛星観測に適用する先端的な数値モデルと排出量推定システム」と題して講演しました。その後、会場は満席のままセミナーはビジネス活用の話題に移行し、中真大氏(経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 資源開発課 課長補佐)が「LNGバリューチェーンからのメタン排出削減に関するCLEANイニシアティブについて」を講演しました。さらに、Carbontribe Labs OÜの共同設立者である矢野 圭一郎氏が「GOSATデータを活用したカーボンクレジット生成」、損害保険ジャパン株式会社の矢野 敬祐氏がMomentick Ltd.のダニエル・カシミールCEOとともに「衛星画像分析によるメタン排出検知技術のリスクマネジメント分野での活用」と題した講演を行いました。最後に、「衛星データが導くサステナブル金融の新たな航路」と題して、橋詰卓実氏(株式会社三菱UFJ銀行 サステナブルビジネス部 宇宙イノベーション室室長)とGHGSat Inc.の創設者兼CEOであるステファン・ジャーメイン氏による共同講演が行われました。

専門家による講演に続いて、谷本副領域長の司会のもと、パネルディスカッションが行われました。世界の様々な機関から7人のパネラーを迎え、Prabir Patra氏(海洋研究開発機構 地球表層システム研究センター 上席研究員)、Laurence Rouil氏(EC, the Copernicus Atmosphere Monitoring Service, Director)、Stephane Germain氏(GHGSat Inc., Founder and CEO)Roland Kupers氏(UNEP International Methane Emissions Observatory (IMEO), Lead Architect)、Daniel Kashmir氏(Momentick Ltd., CEO)、斉川英里氏(エモリー大学 教授)、そして佐伯主任研究員が登壇しました。パネラーそれぞれが、様々な分野でのGOSATシリーズデータの活用、さらに、今後の活動におけるGOSAT-GWの統合利用の可能性を紹介した後、参加者との議論の場では、Gianpaolo Balsamo氏(世界気象機関 (WMO) G3W代表)から、パリ協定に資するための地球観測データの長期保存計画について質問がありました。Stephane Germain氏は国連がGHGSatデータの重要な保存場所の一つであることを強調し、Laurence Rouil氏は、重要なのは持続可能なシステムであると示唆しました。最後にPrabir Patra氏が、現在もGOSATデータはアップデートされており、バージョンごとにアーカイブされ、ダウンロードが可能であることを付け加えました。

セミナーには現地とオンラインあわせて100名以上に参加いただき、谷本副領域長が議論の総括と閉会の挨拶を述べた後、最後に集合写真を撮影してセミナーは幕を閉じました。セミナーの機会を与えてくださった環境省、運営してくださったジャパン・パビリオン事務局に感謝の意を表します。関係者は興奮が冷めないまま会場を後にしました。

関連セミナーへの出席

COP1日目の11月11日(現地時間13:00~16:00)、COP29会場のPlenary - Caspian, Area Dで開催されたEarth Information Day (EID) 2024 - Mandated eventに佐伯主任研究員、小田氏(元NIES特別研究員、現米国USRA(大学宇宙研究協会)上席研究員)、筆者が出席しました。UNFCCCのウェブサイト(https://unfccc.int/topics/science/events-meetings/earth-information-day)によると、EIDは対話の場を提供し、地球の気候システムの状態や組織的観測の進展に関する情報交換を可能にするものとされています(FCCC/SBSTA/2019/2 para.58)。

今回のEID2024では、WMOのJohn Kennedy氏とBlair Trewin氏による「WMO 2024 State of the Climate Update」、全球気候観測システム(GCOS)委員長のThelma Krug氏による「全球気候観測システムに関する最新情報」、WMOが主導するG3W (Global Greenhouse Gas Watch)のGianpaolo Balsamo氏による「全球温室効果ガスのモニタリングと研究」、WMO副事務局長のKo Barrett氏による「あらゆるイニシアチブに対する早期警報」、Systematic Observations Financing Facility (SOFF)のMarkus Repnik氏による「SOFFの役割と画期的な財政モデルによる観測ギャップの解消」、マラウイ国気候変動・気象局 (Department of Climate Change and Meteorological Services : DCCMS)のLucy Mtilatila氏による「SOFFにおける国の事例」、そして最後にNOAA Center for Artificial IntelligenceのRob Redmon氏による「地球観測におけるAIと機械学習の役割を含むテクノロジーとイノベーションの進歩」など、気候変動監視状況に関する最新情報が発表されました。

パネルディスカッションの後は分科会が行われ、そのうちの1つ「気候変動緩和のための観測」分科会では、JAMSTECの金谷有剛氏、東京大学/NIESの伊藤昭彦氏も専門家として講演を行いました。(詳細リンク:https://unfccc.int/event/earth-information-day-2024-mandated-event)