【最新の研究成果】 機械学習モデルにより土壌有機物分解の変動特性を解析

土壌呼吸(Rs: Soil Respiration)は土壌中の微生物による土壌有機物の分解(Rh: Heterotrophic Respiration; 従属栄養呼吸)と植物の根が呼吸すること(Ra: Autotrophic Respiration; 独立栄養呼吸)で発生するCO2の放出です。土壌中には大気中のCO2の2倍以上の炭素が土壌有機物として蓄積されており、地球温暖化に伴いその土壌有機物の分解が促進されることによって温暖化がさらに加速されること(フィードバック効果)が懸念されています。

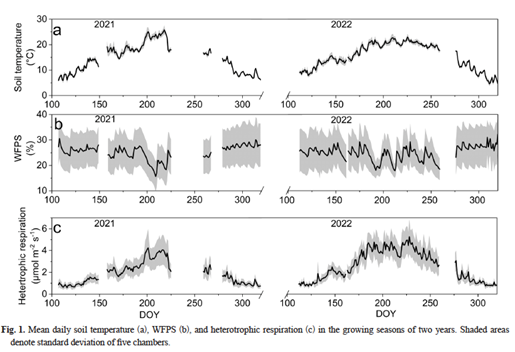

土壌の従属栄養呼吸の正確な推定は、土壌呼吸から独立栄養呼吸を分離し、土壌炭素収支を定量化するために不可欠です。本研究では、北海道の未成熟な落葉広葉樹林において2年間にわたって5つの自動チャンバーで測定した1時間ごとの従属栄養呼吸データに基づき、0.09haの面積における従属栄養呼吸の時空間変動を、ランダムフォレスト(RF)および勾配ブースティングマシン(GBM)を用いた機械学習(ML)によりモデル化しました。土壌温度、土壌水分、土壌のかさ密度、土壌の炭素/窒素比、風速、およびリター蓄積量といった説明変数を使用したMLモデルを用いた結果は、土壌温度および/または土壌水分を使用した従来の回帰モデルや、MLモデルと同じ変数を使用した多重線形回帰モデルによる結果よりもはるかに優れていました。さらに、すべての変数組み合わせにおいて、RFモデルはGBMモデルよりも優れた結果を示しました。RFモデルによると、土壌温度は変数の中では従属栄養呼吸の変動に最も高い重要性を示し、次にかさ密度が続きました。RFモデルは、欠測となっている従属栄養呼吸データの補間や土壌呼吸から独立栄養呼吸を正確な分離する有望な手法であることが示されました。本研究成果は地球環境研究センターが実施している森林生態系炭素収支モニタリングの拠点のひとつである国立環境研究所苫小牧フラックスリサーチサイトにおいて国立環境研究所が独自に開発しアジアの広域に展開している大型自動開閉チャンバーシステムにより得られた成果です。