最近の研究成果 北極域のオゾン層破壊は今後どうなる?

モントリオール議定書(1989年発効)とその後の改正によるフロン規制により、今後オゾン層破壊物質(Ozone Depleting Substances: ODS)の大気中の濃度が減少していけば、オゾン層はやがて回復すると予想されています。先日、 国連環境計画(UNEP)によって、南極上空のオゾン層が2066年頃までにオゾンホール発生前の1980年の水準に戻るとの予測が発表されました*1,*2。一方で、温室効果ガス(GHG)の大気中の濃度は、パリ協定などによって世界的にその放出を抑制する取り組みが行われているものの、今後しばらくの間は増加し続けることが予想されます。

オゾン層はODS濃度の影響を強く受けますが、GHG濃度の影響も少なからず受けます。特に北半球中高緯度では、GHG濃度の増加によってオゾン量が増加することが化学気候モデルによる数値実験から予想されています*3。これはGHG濃度の増加によって成層圏の気温が低下することと、熱帯から極域への大気のグローバルスケールの循環(大循環)が強化されることが原因と考えられています。(より詳しい説明は、例えば参考文献*4を参照してください)

では、オゾン層を回復させるにはGHG濃度を増加させればよいかというと、それは地球温暖化を進行させることになり、よくありません。また、オゾン量が増加しすぎると地表に到達する紫外線を必要以上に弱める恐れがあります。GHG濃度の増加による大気大循環の強化*5によって、熱帯では上昇流が強まりオゾン量が減る恐れもあります。まず減らすべきはODS濃度であるということをしっかりと意識した上で、今後のオゾン層対策としてはODS濃度のみならずGHG濃度の影響も考えていかなければなりません。ちなみに、ODSであるフロンや代替フロンは同時にGHGでもあり、これまで行われてきたフロン規制によって地球温暖化を0.17℃程度防止したと推定されています*2。

オゾンホールとしてよく知られる南極域での大規模オゾン破壊では、ODS濃度増加の影響が大きくGHG濃度の影響は小さいようです。一方、北極域ではGHG濃度の影響をより大きく受けます。これは、北極域のほうが大気大循環の強化の影響をより大きく受けるためです。また、北極域の大気の状態はその年々変動が大きく、ある年はオゾン破壊がほとんど起こらなかったがその翌年には大規模なオゾン破壊が起こった、というような事態がしばしば生じます(例えば、2010年と2011年など)。等価実効成層圏塩素(Equivalent Effective Stratospheric Chlorine: EESC)*9,*10の濃度は2000年頃に最大となり、その後は減少に転じているにもかかわらず、北極域では1997年の大規模オゾン破壊の後、10年程度の間隔で2011年や2020年にも大規模なオゾン破壊が起こりました。

このように北極域では年々変動が大きいため、これまで北極域のオゾン量がODS濃度やGHG濃度によってどう変化するかを、定量的に明確に説明した例はありませんでした。そこで私たちは、国立環境研究所(以下、国環研)のスーパーコンピュータを利用して化学気候モデルを用いた大アンサンブル実験を行い、北極域オゾン層変動の理解に努めました。

オゾン量がODS濃度とGHG濃度の両方に依存すると考え、2000年~今世紀末くらいまでに予想される濃度(ODS濃度は低下、GHG濃度は上昇)でODS濃度とGHG濃度の組み合わせ(24組)を作り、その濃度に固定した510年間の連続計算を行いました(24組×510年×2つのモデル=24480年分の計算)。510年間のうち最初の10年は、設定したODS・GHG濃度の下でオゾン量などが定常的な季節変動サイクルとなるまでのスピンアップ期間とみなして解析から外し、残りの500年のそれぞれの年を、独立した1年間のアンサンブルメンバーとして取り扱いました。そうすると1つ1つのアンサンブルメンバーは、同一のODS濃度とGHG濃度によって計算された1年間の結果となりますが、初期状態(1月1日零時の状態)がアンサンブルメンバー間で異なるため、それぞれ異なる1年間の変動を示します。つまり、同一条件の下、初期状態の違いによるオゾン層の状態の違いを考慮することになります。

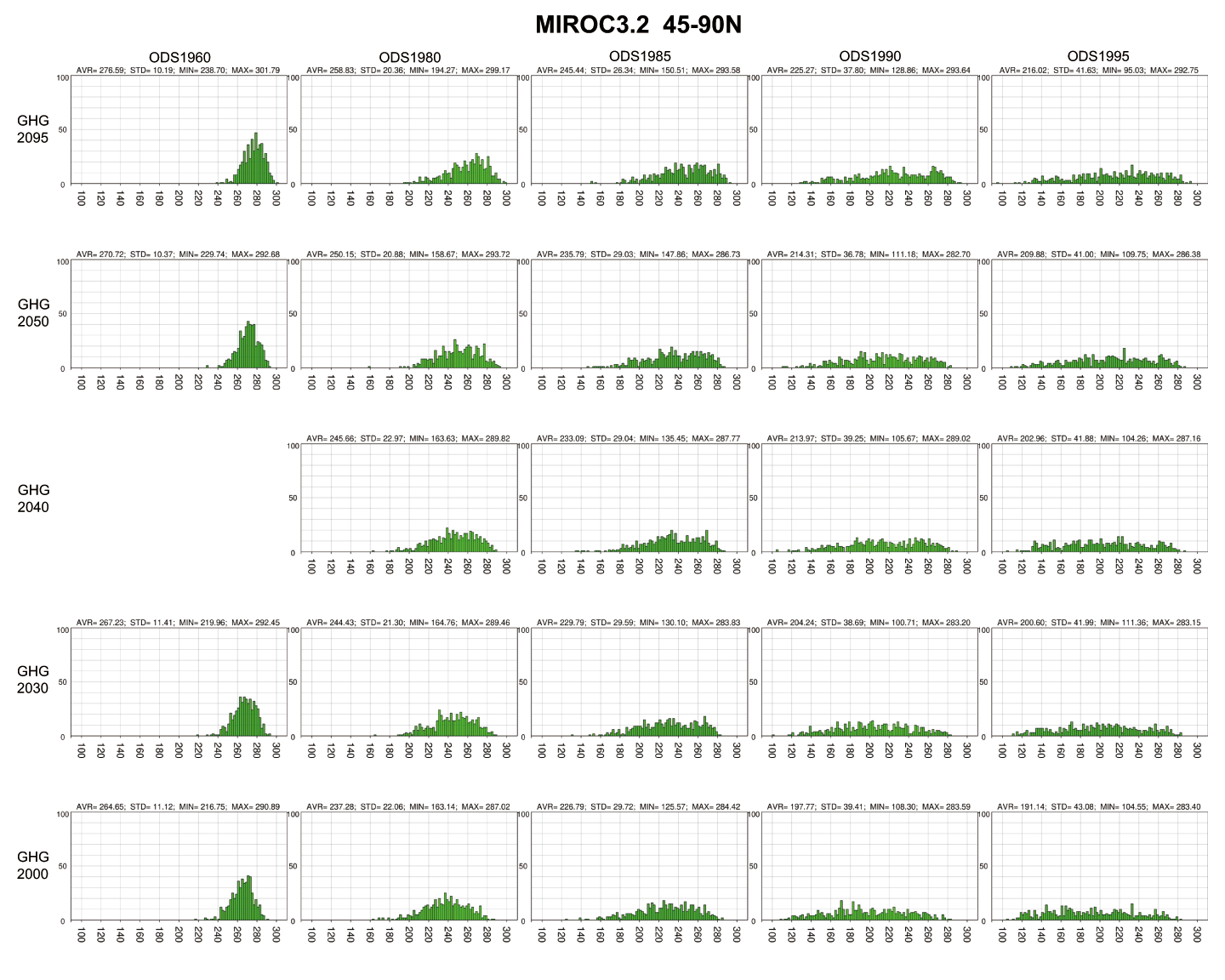

図1は、MIROC3.2化学気候モデルを用いた計算結果から、45-90°Nの領域で最も大きいオゾン層破壊が予想される期間(3月-5月)について、500アンサンブルメンバーのオゾン全量最低値の分布を、24組のODS・GHG濃度設定実験について示したものです。ODS濃度が増加するにつれ(図では左のパネルから右のパネルへ)、分布が低い方へ拡がっているのがわかります。一方、高い方はあまり変わりません。これは、北極渦が強く安定して気温が低かったアンサンブルメンバーでは、ODS濃度が高くなるにつれ大きなオゾン破壊が頻繁に起こるようになることを表しています(気温や極渦強度とODS・GHG濃度の関係は論文本編をご覧ください)。

次に、図を縦方向に見るとGHG濃度が高くなるにつれ(図では下のパネルから上のパネルへ)、分布が少しだけ右方向(最低値の高い方へ)に偏っているのがわかります。これは、GHG濃度の増加によってオゾン量が少し増加する傾向を示しています。

今後のフロン規制を考えると将来大気のODS濃度とGHG濃度の組み合わせは、この図では右下パネルから左上パネルの方へ向かって進むと考えられます。したがって、左下や右上のパネルで設定されたODS濃度とGHG濃度の組み合わせはあまり現実味がないかもしれませんが、ODS・GHG濃度の幅広い変化に対するオゾン層の振る舞いを理解するという意味では無用なものではありません。例えば右上隅に示した実験は、ODS濃度が高い場合GHG濃度が高いにもかかわらず依然としてオゾン量が非常に低い値を示すアンサンブルメンバーが存在していることを示しています。ただし、そのような低い値を示すのは500アンサンブルメンバーのうちの1つか2つなので、今後フロン規制により30-50年でEESC濃度がオゾンホール発生前のレベルに低下していくことを考えると、その期間にこのようなオゾン量の極端に少ない事例が起こる可能性は低いといえます。

論文では、45-90°Nの春季オゾン量の最低値が最も低い50アンサンブルメンバーを選び、そのODS・GHG濃度依存性を中心に考察しています。このアンサンブルメンバー平均の振る舞いは、1997年以来北極でおおよそ10年に一度起こったオゾン量の低い年の振る舞いに相当します。それによると、代表的な将来シナリオ(RCP6.0)で示されるようなGHG濃度の将来増加を見込んでもODS濃度が1985年レベル以上のままであれば北半球中高緯度で時々大きなオゾン破壊は起こり得る、ただし1997年、2011年、2020年に起こったような北極オゾン破壊より悪くなることはなさそうだ、ということが示されています。将来、北極域でオゾン層破壊がひどくなるかもしれないという論文が2021年に発表されています*11。しかし、シナリオにもよりますが、本研究から、そのようなことが起こる可能性は低いのではないかと考えています。

本研究は、主に環境省・(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進費(2-1303、JPMEERF20172009)および国環研地球環境研究センター内プロジェクト・オゾン層変動研究プロジェクト(詳細は、秋吉英治「成層圏からの気候・環境研究−オゾン層変動研究プロジェクトの成果−」地球環境研究センターニュース2022年3月号を参照)により行われました。また、化学気候モデルを用いた数値実験には、国環研のスーパーコンピュータ(NEC SX-ACEおよびSX-AURORA)を使用しました。