2019年1月号 [Vol.29 No.10] 通巻第337号 201901_337002

1.5°C特別報告書のポイントと報告内容が示唆するもの 気候変動の猛威に対し、国・自治体の“適応能力”強化を

パリ協定は、世界全体の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて2°Cより十分低く保つとともに、1.5°Cに抑える努力を追求することを示した[1]。同条約(UNFCCC)は、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)に対し、1.5°Cの地球温暖化による影響と、そこに至る温室効果ガスの排出経路について特別報告書の作成を要請し、IPCCは2018年10月に取りまとめた。本稿では、特別報告書の政策決定者向け要約に基づき、本報告書の示唆するところを考察する。

特別報告書には詳細な正式名称が付けられているが、本稿では「1.5°C特別報告書」(以下、特別報告書、写真1)として記述する。その特別報告書は、6000点を超える科学的な文献を参考に作られており、全5章で構成されている。そのうち第1〜4章にそれぞれ日本人が参画し、筆者は第3章の一部を担当した。各章のタイトルは以下の通り。

- 第1章:枠組みと文脈

- 第2章:持続可能な開発の文脈において1.5°Cと整合する緩和経路

- 第3章:自然及び人間システムにおける1.5°C地球温暖化の影響

- 第4章:気候変動の脅威に対する世界的な対応の強化と実施

- 第5章:持続可能な開発、貧困の撲滅及び不平等の削減

特別報告書は2018年12月にポーランド・カトヴィツェで開催されたCOP24 で、各国政府がパリ協定をめぐる交渉をする際の重要な科学的資料になる[2]。

1. 1.5°Cの地球温暖化の理解[3]

特別報告書では、産業革命以前の世界の平均気温から1.5°C上昇した場合の影響と、そこに至る温室効果ガスの排出経路を把握し、その評価を行っている[4]。それによると、人為的な活動による世界全体の平均気温の上昇は2017年時点で約1.0°Cとなっており、現在の度合いで温暖化が進行すれば、2030〜52年の間に1.5°Cに達する可能性が高いとしている。

また、産業革命以前から現在までに人為的に排出された温室効果ガスによる温暖化は、数百年から数千年にわたって持続するとし、これに起因する長期的変化(海面上昇など)が長期的に続くことを、高い確信度で示唆している。

特別報告書の第1章では、適応策(気候変動の影響への対策)について、国際的にも国・地域レベルでも取り組まれているとし、水や気候に起因するリスク低減のための開発は、地域での取り組みが鍵になると述べている[4]。一方で、適応策の実装には、地域レベルでの最新情報の不足、技術や資金の不足、地域での認識不足や制度上の制約があるとも示唆している[4]。

気温上昇を1.5°Cにとどめることが現実的に可能かどうか、気候変動の影響に適応できるか否かといった問いへの回答は1つではないとし[4]、われわれの今後の取り組みの重要性を示唆している。

2. 予測される気候変動、潜在的な影響及び関連するリスク[3]

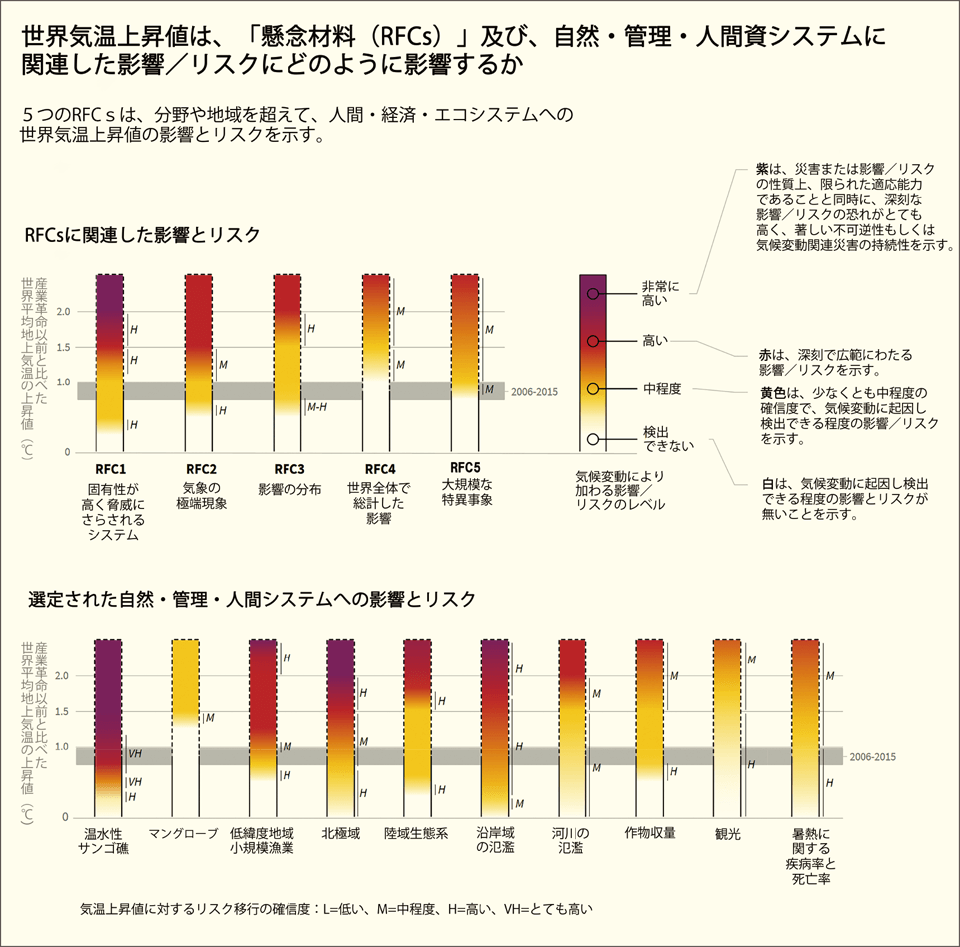

特別報告書は、世界の平均気温が1.5°C上昇した場合の気候システムの変化と、それに関連する生態系や人間システムへの影響について、リスクの大きさとパターンに着目した科学的根拠を新たに評価している[5]。

さらに、1.5°C上昇の場合と2°C上昇の場合では、生態系や人間システムへのリスクがどの程度異なるかにも着目して予測している(図1)。例えば、ほとんどの陸域と海域での平均気温上昇や、人間が居住するほとんどの地域での極端な高温の発生頻度が、気温上昇の程度によって異なることが、高い確信度で予測されている。

また、確信度が中程度の予測としては、1.5°C上昇の場合と2°C上昇の場合では、いくつかの地域で強い降水現象(豪雨)の発生確率に違いがみられ、また、いくつかの地域では干ばつと降水不足の発生確率の増加が異なると予測している。

影響の予測が異なる具体的な例としては、次のようなものがある。

2100年までの海面水位の上昇は1.5°C上昇の場合は、2°C上昇の場合よりも約0.1m低くなると予測されている。水位上昇の大きさと速さは、将来の排出経路に依存すると示唆。海面水位の上昇が緩やかであれば、それだけ小島嶼や沿岸低平地、デルタ地帯の人間や生態系システムが適応する機会が増加すると述べている。

種の喪失と絶滅を含めた陸域の生物多様性と生態系への影響は、1.5°C上昇のほうが2.0°C上昇より小さいと予測している。同様に1.5°C上昇では、淡水、沿岸域の生態系が受ける影響は低減され、それらの生態系が人間に提供するサービスもより多く保持されると予測する。

海域では、1.5°C上昇に抑えた場合、海水温の上昇とそれに関連する海洋酸性度の上昇、海洋酸素濃度水準の低下を低減することができると予測している。こうした影響の低減により、海洋の生物多様性、漁業資源、これらがもたらす人間への機能とサービスに対するリスクが小さくなると予測。こうした予測は、近年の北海の海氷や暖水性サンゴの生態系の変化などによっても明らかであると述べている。

人間社会に関しては、1.5°C上昇であっても、健康、生計、食糧安全保障、水供給、経済成長などに対する気候関連リスクが増加し、2°C上昇ではさらにリスクが増加するとしている。一方で、こうした気候関連リスクを低減する適応のオプションが幅広く存在すること、気温上昇を2.0°Cではなく1.5°Cに抑えることでほとんどの適応ニーズが少なくなることを高い確信度で示唆している。

しかし、人間と自然システムは、たとえ1.5°C上昇に抑えたとしても適応と適応能力に限界があり、これには損失が伴うとも述べている。また、適応オプションの数や実施可能な適応オプションについては、セクターによって違いがあるとしている。

3. 1.5°C上昇と整合する排出経路とシステムの移行[3]

特別報告書では、産業革命以前からの気温上昇を1.5°Cに抑えるための緩和(温室効果ガス削減)経路について、経済成長や技術の進歩、生活様式などを幅広く想定して導き出している[6]。この中で、1.5°C上昇に抑えるモデル排出経路によっては、二酸化炭素(CO2)排出量を2030年までに2010年比約45%削減、2050年前後には正味ゼロに達する必要があると示唆している(図2、詳細は「IPCC特別報告書『1.5°Cの地球温暖化』の図を読み解く (1)」を参照)。

2°C上昇のケースでも、2030年までに約20%削減、2075年前後に正味ゼロにする必要があると予測されている。

世界の平均気温上昇が1.5°Cを大きく超えないモデル排出経路では、エネルギー、土地、都市、交通と建物を含むインフラや産業システムでの急速かつ広範囲に及ぶ低炭素化・脱炭素化への移行が必要になるとしている。これだけの規模での移行は前例がないものの、速度の面では前例がないわけではないとしている。

ただし、移行にあたっては、すべてのセクターでの大幅な温室効果ガス排出削減と広範な緩和オプションのポートフォリオ、さらにこれらのオプションに対する投資を大幅にスケールアップする必要があることを示唆している。

4. 世界全体での対応強化[3]

パリ協定のもと、加盟各国はそれぞれ国別目標(温室効果ガス排出削減目標など)を提出している。特別報告書は、すべて国の国別目標を足し合わせた場合の “成果” を見積もっており、現状の国別目標では、たとえ2030年以降の排出削減の規模と目標をさらに引き上げたとしても、1.5°Cに抑えることはできないだろう、と述べている。

一方、世界の平均気温の上昇を1.5°Cに抑え、さらに緩和と適応の相乗作用(シナジー)が最大化されつつ負の影響(トレードオフ)が最小化されれば、持続可能な開発、貧困撲滅、不公平の低減に対する気候変動の影響は、2°C上昇の場合と比べて大きく回避されることを示唆している。

また、各国の状況に特化した適応のオプションは、それを可能とする条件とともに慎重に選択される場合、1.5°Cに抑えることとトレードオフになる可能性はあるものの、持続可能な開発と貧困の低減にとっては便益になることが、高い確信度で述べられている。

排出削減策は、持続可能な開発目標(SDGs)の目標全般にわたり、複数のシナジーとトレードオフを伴うと示唆している。起こり得るシナジーの総数は、トレードオフの数を超えるものの、その実質的な影響は変化の速度と規模、緩和策のポートフォリオやそれらの移行をどうマネジメントするかにかかっていると述べている。

さらに、持続可能な開発と貧困撲滅に対する1.5°C上昇のリスクを低減することは、適応と緩和への投資の増加、政策手段の導入、技術革新や行動変容の加速によって可能となるシステムへの移行であることを示唆している。また、持続可能な開発は、1.5°Cに抑えることに寄与する社会とシステムへの根源的な移行と変革をサポートすると述べている。

こうした変化は、気候変動に対して強じん(レジリエント)な開発経路を進む推進力となり、これによって緩和と適応で掲げた高い目標の実現、貧困撲滅や不公平の低減の実現に結び付くことを示唆している。

また、国や地方自治体、市民社会、民間部門、先住民族、地域コミュニティの気候行動の能力を強化することが、温暖化を1.5°Cに抑えるという高い目標の達成を支援することになると指摘している。そして国際協力は、すべての国、すべての人に対し、気候行動の能力を強化する環境を提供することができるとし、開発途上国と脆弱な地域にとって、非常に重要な成功要因であると強調している。

5. まとめ

特別報告書は、人為起源による世界の気温上昇は2017年時点ですでに約1.0°Cに達し、現在の度合いで温暖化が進行すれば、それによってもたらされるリスクは大きくなると述べている。

日本では2018年7月、埼玉県熊谷市で国内観測史上最高の気温41.1°Cを観測したほか、西日本から東海地方を中心とした記録的な大雨「平成30年7月豪雨」があった。気象庁は、

この豪雨は地球温暖化に伴う水蒸気量の増加の寄与もあったと考えられる[7]、と報告している。

気候変動の影響が顕在化する中、その影響に適応する取り組みが国内で加速している。国会では2018年6月6日、「気候変動適応法」が全会一致で可決され、12月1日に施行された。

この法律では、地方公共団体の適応施策の推進がうたわれるとともに、民間事業者や国民の施策への協力が求められている。

1.5°C特別報告書が示唆する通り、国や地方自治体、地域の適応能力を強化し、気候変動の脅威に対する対応を強化する取り組みがより一層求められている。

参考文献

- 環境省(2015)「パリ協定の概要(仮訳)」

- 国際連合(2018)プレスリリース「IPCC特別報告書『1.5°Cの地球温暖化』の政策決定者向け要約を 締約国が承認」

- 環境省(2018)1.5°Cの地球温暖化:気候変動の脅威への世界的な対応の強化、持続可能な開発及び貧困撲滅への努力の文脈における、工業化以前の水準から1.5°Cの地球温暖化による影響及び関連する地球全体での温室効果ガス(GHG)排出経路に関するIPCC特別報告書政策決定者向け要約(SPM)の概要(2018年10月6日承認済みSPM IPCCXLVIII/Doc. 5 に基づく仮訳)

- IPCC(2018)“Global Warming of 1.5°C :an IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5°C above preindustrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and eff orts to eradicate poverty”, Chapter 1

- IPCC(2018)“Global Warming of 1.5°C :an IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5°C above preindustrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and eff orts to eradicate poverty”, Chapter 3

- IPCC(2018)“Global Warming of 1.5°C :an IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5°C above preindustrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and eff orts to eradicate poverty”, Chapter 2

- 気象庁(2018)「平成30年7月豪雨」及び7月中旬以降の記録的な高温の特徴と要因について

*月刊ビジネスアイ エネコ12月号「特集COP24特集 パリ協定と脱炭素」より許可を得て転載