2018年10月号 [Vol.29 No.7] 通巻第334号 201810_334002

計算で挑む環境研究—シミュレーションが広げる可能性 2 計算機による生態系の再現:複雑なものを簡単にして研究に役立てる

現在、コンピュータシミュレーションは環境研究を支える重要な研究方法となっています。天気予報や災害の予測など、私たちの日常生活と深く関係していることもあります。

シミュレーション研究の内容は多岐にわたり、日々進歩しています。このシリーズでは、環境研究におけるシミュレーション研究の多様性や重要性を紹介いたします。

私は、陸域生態系における物質の循環を扱うモデルを開発し、主に地球温暖化に関する研究にコンピュータ(計算機)を用いています。生態系は多様な生物から構成される極めて複雑なシステムですが、それをコンピュータの中でどうやって再現しているかを解説します。

1.生態系モデルのいろいろとその作り方

まず生態系とは、生物の集団とその環境が結びついてできた系(システム)と定義されます。熱帯雨林やブナ林のように自然のものはもちろん、皆さんの身近な雑木林や草地もある種の生態系と見ることができます。生態系を考えたとき、まず思い浮かぶのは木や草など植物の姿ではないでしょうか。それは生態系で最も大きなバイオマス(生物の質量)を持つのがほとんどの場合は植物だからで、もちろん昆虫や動物、さらには目に見えない微生物まで様々な生物から生態系は構成されています。もう一つ大事なのが環境で、生物が活動することで生態系の環境、例えば光や温度、水分の条件は大きく変わります。

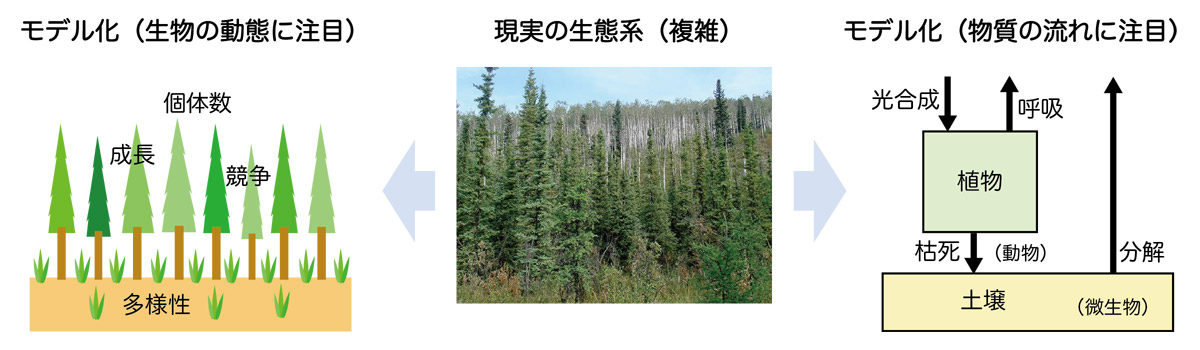

では、生態系をモデル化してシミュレートする、とはどういうことでしょうか? 単純に考えると、そこに棲む生物の振る舞いを一つひとつ数式で表し、またそれらを取り巻く環境条件を数式から解くことで、コンピュータの中に生態系を再現するシミュレーションができそうです。しかし実際には、生態系には膨大な種類と数の生物が棲んでおり、しかもお互いに影響を及ぼし合っているため、計算は容易ではありません。また、光や温度などの環境も、場所ごとに異なるうえに時々刻々と変化するため、計算は非常に複雑になります。何より、生態系には、物理学の「運動方程式」のような普遍的で厳密な数式は発見されておらず、何らかの経験式を使ったり簡単化(近似)した方法で計算することになります。このようにしてモデルを作る目的は、生態系のもつ様々な機能(バイオマスの生産など)や振る舞い(成長や衰退など)をシミュレートすることにあります。

生態系の全てを扱うのは無理にしても、特定の部分や要素に絞ってモデルを作り、シミュレーションを行うことは可能です。生態学で用いられる古典的なモデルの一つに「ロトカ-ボルテラ モデル」(Lotka-Volterra model)というものがあります。これは、食う-食われる関係にあるキツネとウサギのように、2種類の生き物の振る舞いに焦点を絞ったモデルです。他の生き物や環境の変化は省略する代わりに、2種類の生き物の関係のみを扱うことで、現実に観察される現象(例えばウサギとキツネの個体数の変化)を上手く説明することができます。また、生態系と大気との間の熱エネルギーの交換といった物理的なプロセスに焦点を絞り、生物的な要素を大胆に省略したモデルもあります。このシリーズの第1回で紹介された気候モデルの中には、実は、その一種である物理的な要素を取り出した生態系モデルが陸面の中に組み込まれています。

私が開発し、研究に用いている生態系のモデルは、主に物質の流れに着目しています(図1右)。つまり、生態系を構成している植物のバイオマスや土壌、さらにそれらを構成する炭素や窒素などの元素の移動や蓄積を考えます。その理由は、地球温暖化の問題でモデルを用いる場合に、まずは大気と二酸化炭素(CO2)など温室効果ガスの交換を扱いたかったからです。その際には、樹木を1本ずつ扱う必要はなく、むしろ植物の光合成能力や微生物の呼吸速度など、共通の生理的な要因を考えることで、生態系全体をまとめて計算することができます。例えば、木が1000本も生えている生態系の振る舞いを計算する場合、1本ごとに計算して足し合わせる代わりに、全部の木が持つ葉や幹の量の合計値に基づいて一度に計算を行うことができます。これは、後で述べるような、地球全体でモデルを動かす際に大きな利点となります。逆に、ある生態系で生物の変動を種類ごとにシミュレートしたい場合などは、個体を扱うモデルの方が良い場合もあります(図1左)。植物や動物・微生物、さらには土壌の約半分は炭素でできているので、炭素の流れをきっちりと追うことにより、生態系の振る舞いをおおよそ知ることができます。炭素の振る舞いを追うことができれば、CO2やメタン(CH4)といった温室効果ガスの挙動についても知ることができます。ここで取り上げたのは生態系モデルのごく一部ですので、興味を持たれた方は生態学の教科書(原 2014など)を参照して下さい。

2.温暖化研究での使いみち

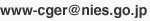

モデルで生態系の振る舞いをシミュレートすると、どのように地球温暖化研究に役立つでしょうか? まず、温暖化の原因となっているCO2などの温室効果ガスのグローバルな循環の解明に有用です。大気中のCO2が人間活動からの放出によって増加していることはよく知られていますが、放出分のうち大気に残る割合は45%程度で、残り半分強は海洋や陸域に吸収されると考えられています。さまざまな観測や分析により、陸域に相当量の吸収が生じている可能性が示されていましたが、その分布やメカニズムは永らく未解明でした。現在では、地上や人工衛星での観測体制が整い、陸域でのCO2吸収の証拠が積み重ねられていますが、それを補強する証拠は生態系モデルの研究からも得られています。炭素の動きを扱うモデルで、大気条件や森林伐採など現実的な影響要因を考慮したシミュレーションを行ったところ、観測と整合するようなCO2吸収が再現されています。モデルの利点は、観測が少なかった過去にまで時間を逆戻りでき、吸収が起きていた場所や原因もある程度まで絞り込めるところです。例えば図2(左)は、生態系がCO2を固定するメカニズムである光合成が、地球のどの場所でどのくらい起こっているかをモデルで推定した例です。大気中のCO2濃度増加や気候変動によって、この光合成は徐々に増加しており、陸域へのCO2吸収の一因になっていると考えられています。

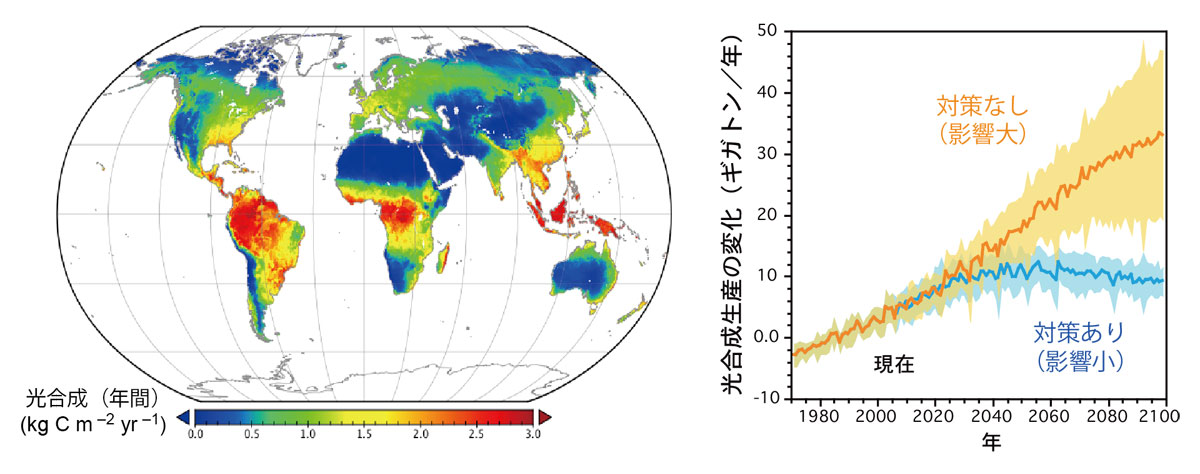

図2生態系モデルで推定された陸域における光合成の分布(左:Itoほか 2017より)とグローバル合計の予測シミュレーション例(右:Itoほか 2016より)。予測の幅は生態系のモデルや気候シナリオの違いによるもの

もう一つの重要なモデルの役割は、将来を予測することです。もちろん何年も先をピタリと予測することは無理ですので、不確かさを踏まえた上で、おおよその傾向を把握することが目的です。例えば、地球の温度上昇がこのままのペースで続いた場合と、(パリ協定などの)温暖化対策を積極的に進めて温度上昇を抑えた場合で、生態系に生じる変化がどの程度ちがうか、などの影響評価に用いられています。これまでの研究例では、排出削減による対策をあまり行わないケースだと、今後の数十年間に温度上昇が進み、植物の生産力や土壌の炭素量に大きな変化(増加する地域が多いが場所によっては減少もあり得る)が生じる可能性が示されています(図2(右))。どのような影響が起きそうかを前もって知っておくことは、生態系の管理や保全に役立ちますし、ひいては自然の恵み(生態系サービス)を受ける人間社会にも貢献することができます。地球温暖化を想定した実験は、室内や野外の生態系でも行われた例がありますが、どうしても期間は短く、限られた場所でしか行うことができません。その点、生態系モデルはコンピュータさえあれば、日本全体や世界全体のシミュレーションを、21世紀末までといった長い期間にわたり行うことができます。生態系モデルの用途は、ここで紹介したものに限りません。人工衛星(「いぶき」など)で観測した大気中のCO2データを解釈する際、気候モデルと組み合わせて温暖化の予測を行う際、さらに将来の社会シナリオを作成し温暖化対策を検討する際、など様々な課題の解決に必要となっています。

3.生態系モデルの本当のところ

生態系モデルによる地球スケールのシミュレーションは、実は温暖化問題より前に、人口増加や食糧の問題が注目された時期(1960年頃)から行われていました。もちろん、その当時はコンピュータの能力が低く、モデルを作るための情報も不足していましたので、驚くほど簡単なモデルが使われていました。現在では、コンピュータの性能は劇的に高まり、地上や人工衛星の観測から膨大なデータが時々刻々と集まってさまざまな研究に利用することができます。そして多くの分野(例えば気象モデル)で、シミュレーションの精度や分解能は大きく向上してきました。例えば生態系についても、日本やアジアのような広い地域を対象に、空間分解能1km程度と非常に細かいメッシュで計算を行うことが可能です。狭い領域ならパソコンやもう少し性能が高いコンピュータ(ワークステーション)で計算できますが、アジアや全世界を扱う場合にはスーパーコンピュータによる計算が必要となります。

ただし、生態系モデルの「開発」に関する分野は、少し事情が違っています。生態系は極度に複雑なため、その一部を中途半端に複雑なまま取り出すと、生物や環境の間のバランスが崩れ、かえって精度が悪くなる場合があります。つまり、生態系のどの要素やプロセスに注目するか、全体のバランスをどうやって維持するか、そして計算のためにどう簡略化するかというモデル作りのセンスのようなものが問われます。近年のビッグデータや人工知能の手法を用いれば、ある程度は客観的にモデル開発を進められるようになるでしょう。しかし、生態系に関する深い理解なくしては、この先も、本当に信頼できるモデルを作ることはできないと思います。そのような理解は、たぶん論文や本を読み、パソコンに向かい合っているだけで得られるものではありません。実際に野外に出て、観測を行っている研究者と議論を行うことは他では得がたい知見を与えてくれます。

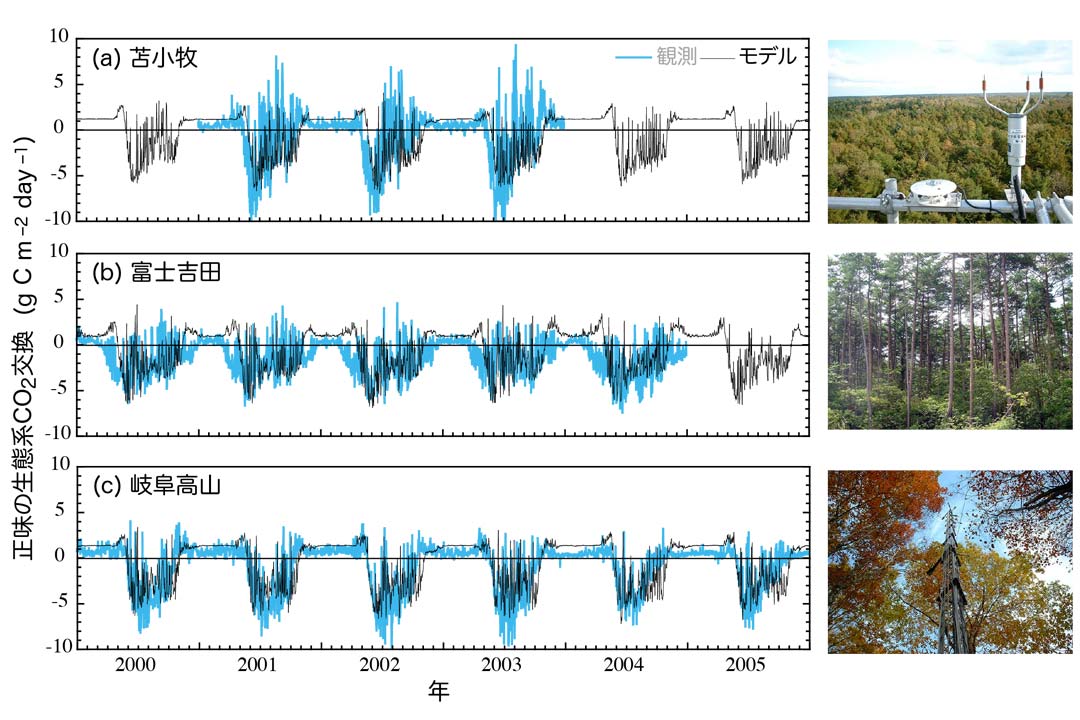

できたモデルが、果たして本当に「良い」ものかどうか、簡単には判断することができないのも悩ましいところです。生態系が変化していく時間スケールは短くても数年、長いと数百年を要するため、モデルの計算結果と比較して検証するためのデータはどうしても不足しがちです。また、多数ある生態系の性質のうち、あるものは上手く再現できるけれど、別のものは大きく外してしまう、ということもよくあります。近年は、地上での観測(フラックスなど)や衛星観測によって、比較的短い期間に起こる現象については多くの情報が得られるようになりました。まずは、このようなデータと比較することで、生態系モデルの推定精度を確認しています(図3)。そのような作業を通じてモデルの長所短所を知り、目的に応じて使い分けているのが現状です。

進みゆく温暖化を考えると時間的な余裕はありませんが、モデルの完成は長い道のりであることもまた事実です。

参考文献

- 原登志彦 編著「地球環境変動の生態学」共立出版, 2014.

- Ito, A. (2008) The regional carbon budget of East Asia simulated with a terrestrial ecosystem model and validated using AsiaFlux data. Agricultural and Forest Meteorology, 148, 738–747.

- Ito, A., Nishina, K. and Noda, H.M. (2016) Evaluation of global warming impacts on the carbon budget of terrestrial ecosystems in monsoon Asia: a multi-model analysis. Ecological Research, 31, 459–474.

- Ito, A. ほか (2017) Photosynthetic productivity and its efficiencies in ISIMIP2a biome models: benchmarking for impact assessment studies. Environmental Research Letters, 12, 085001. doi:10.1088/1748-9326/aa7a19