最近の研究成果 春先の北極オゾン大規模破壊は事前に予測できるのか? ~成層圏準2年周期振動や太陽活動の11年周期といった長期変動に伴う北極オゾン量変化の解析~

オゾン層*1は太陽からの紫外線を吸収する役割を果たしていますが、1980年代以降、南極域でオゾンホール*2と呼ばれるオゾン量が大きく低下した領域が現れ、人体への健康影響が懸念されるようになりました。極域でオゾン層の破壊が進むのは、極域の気温が低くなって極成層圏雲(Polar Stratospheric Cloud: PSC)*3が発生し、リザーバーと呼ばれる比較的安定な塩素・臭素化合物が、PSCの表面でオゾン破壊を引き起こす活性な物質に変換される反応が起こるためです。

北極域では惑星スケールの波活動*4が南極域より活発であるため、成層圏の平均気温が南極域より高く、PSCが発生するほど低温となる期間は南極域より短くなります。このため、北極域では大規模オゾン破壊は通常起きませんが、波活動は年によって変わり、不活発な年には極域成層圏でPSCが発生するほどの低温が継続することがあります。

近年では、モントリオール議定書*5に始まる国際的なオゾン破壊物質の生産・排出規制が成功し、オゾン層は長期的には回復の兆しが見えています。しかし、2010~2011年や2019~2020年の冬季には北極域の低温が長く継続し、春先に南極のオゾン破壊量に匹敵するような大規模オゾン破壊が起きました。なお、オゾン破壊量は南極に匹敵するものの、北極のオゾン量はもともと南極より100DU程度大きいため、南極オゾンホールほどの低オゾン域にはなりません。

しかしながら、このようにオゾン層が回復していく中で、北極域では春先のオゾン層が脆弱になる年があるため、大規模オゾン破壊の要因を明らかにし事前予測につなげることは、現在でも重要な課題と考えられます。

気温や極渦*6強度は、惑星スケールの波活動による数日程度の時間スケールで変動しますが、この変動そのものの事前予測は技術的にほぼ不可能です。一方、ひと冬を通した平均的な変化傾向は、成層圏準2年周期振動(quasi-biennial oscillation: QBO)*7や太陽活動の11年周期といった、ひと冬よりもゆっくりとした現象を指標として調べることができます。

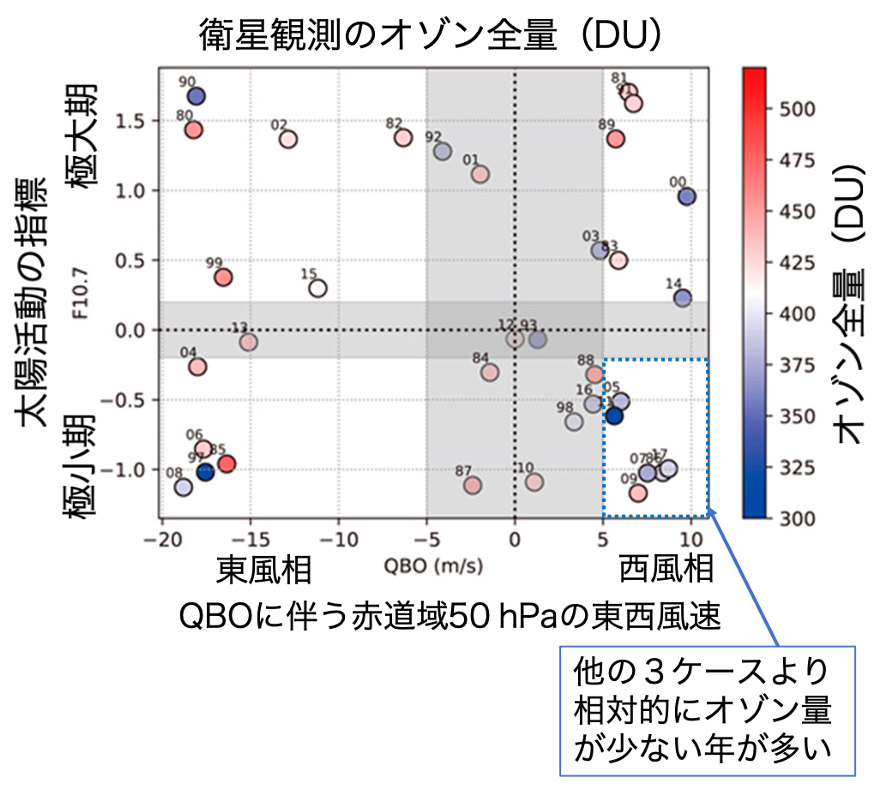

QBOの西風相と東風相で成層圏の波活動が変わり、太陽活動の極小期と極大期で紫外線量や上部成層圏の気温が変わることが知られています。これらQBOと太陽活動の指標を用いて4種類の年に分類し、春先の大規模オゾン破壊の要因を調べました。衛星観測を用いて春先のオゾン全量を比較すると、QBOが西風相、太陽活動が極小期の場合に最もオゾン全量が少なくなります(図)。先にあげた2010~2011年や2019~2020年の冬季も、このケースに該当します。

当該条件の下でのオゾン変化要因を、大気中のオゾン輸送とオゾンの化学反応を扱うことのできる化学気候モデル(chemistry climate model: CCM)*8のシミュレーション結果から分析しました。

大気中で化学反応を起こさないという仮想的な条件の下で風によるオゾンの輸送をモデルで計算し、化学反応が計算されているオゾンと比較することで、化学反応と輸送によるオゾン量の変化を区別できます。その結果、輸送による変化が化学反応による変化を大きく上回り、春先の3月における化学反応による変化は全体の1~2割程度であることがわかりました。

これらの事例のうち、大規模なオゾン破壊が起こった2010~2011年の事例を詳しく分析しました。この事例では、他の事例よりも冬季を通じて極渦が安定し極域の気温が低下していたため、化学反応による変化が全体の2~3割程度と大きな割合を占めていました。

必ずというほど明確ではなく、観測データの期間が短く事例数が少ないという問題はあるものの、QBOが西風相、太陽活動が極小期の際に主に大気中の輸送により春先のオゾン量が少ない傾向にあることがわかりました。将来的に事例数を増やすことができれば、QBOや太陽11年周期のような、ひと冬の変化よりもゆっくりとした現象を指標として春先の大規模オゾン破壊を冬に入る前に事前予測することにつながります。