2013年10月号 [Vol.24 No.7] 通巻第275号 201310_275001

21世紀末の日本の気候予測

1. はじめに

気象庁では、地球温暖化に関する科学的理解に係る普及啓発や、行政機関や研究機関における温暖化の緩和策・適応策の検討に役立つ基礎資料として活用していただくため、気象研究所が開発した気候モデルによる温暖化予測実験の結果を解析し、平成8年度から数次にわたって公表しています。今般、その最新版である「地球温暖化予測情報第8巻」を取りまとめ、平成25年3月に公表しました。

2. 予測実験の概要〜水平解像度5kmのモデルを用いて〜

大気中の温室効果ガス濃度の増加に伴って、平均気温の上昇だけでなく、顕著な高温や強雨等、社会的影響の大きい「極端現象」の頻度が今後増えてゆくと考えられています。また、降雪や積雪は、水資源や農業等の分野における温暖化への適応を考える際に重要な情報となります。多様な気候帯からなる日本では、こうした気象要素の将来変化の現れ方も、地域によって異なると考えられます。しかし、地球全体を対象とする気候モデルでは、計算資源の制約から格子点の間隔を数百km程度と粗いものにせざるを得ず、太平洋側と日本海側の違いなど、日本国内の地域ごとの細かな傾向の差異を計算することはできません。

このため、「地球温暖化予測情報第8巻」では、日本周辺の気候を詳細に計算することができる気象研究所の地域気候モデル(気象研究所の全球大気大循環モデル等による地球全体の気候予測データから大気・海洋の境界条件を与え、格子点の刻みを細かくする領域を日本域に限定することで計算資源を節約できる)を用いて将来の気候を予測しました。このモデルでは、日本域を水平解像度5kmの格子に分割して、複雑な地形や対流の効果等を従来のモデルより現実に近い形で反映させることができます。これにより、地形の影響を受けやすい夏季の極端な高温や短時間強雨等が20世紀末の気候と比較してどのように変化するかについても、細かく解析することが可能になりました。また、このモデルは、気象庁の日々の天気予報や防災気象情報の作成に使われ精度が実証されている数値予報モデルをベースとして開発されていますので、日本付近の気象の変化を表現するモデルとしては高い信頼性を持っています。なお、予測の前提となる温室効果ガス濃度としては、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の排出シナリオに関する特別報告書(SRES)で示されたA1Bシナリオ(21世紀末頃の二酸化炭素濃度が約700ppm)を想定しています。

3. 日本周辺の21世紀末の気候予測の主な結果

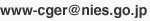

以下に21世紀末ごろ(2076〜2095年)における予測結果を20世紀末と比較して示します。予測結果は、全国及び日本の気候帯を代表する7地域(北日本日本海側/太平洋側、東日本日本海側/太平洋側、西日本日本海側/太平洋側、沖縄・奄美)ごとの平均や積算として示しています。

(1) 気温

年平均気温は全国平均で約3℃上昇することが予測されています(図1右)。夏の最も暑い時期の日最高気温は2〜3℃、20年に一度程度の極端な高温日の日最高気温は多くの地域で3℃程度の上昇となっています。平均気温の変化と、極端な高温の変化との関係は必ずしも自明ではありませんが、今回の結果は平均気温に概ね追随して盛夏期の気温や極端な高温も上昇することを示しています。日最高気温が30℃以上となる真夏日の日数を見ると、東日本や西日本の地域平均で年間30日程度、沖縄・奄美では50日程度、35℃以上となる猛暑日の日数では、同じく東日本や西日本で10日程度、沖縄・奄美で15日程度増加すると予測されています(図1左)。

図1年平均気温の変化の分布(右)、及び地域別の真夏日(左上)、猛暑日(左下)の年間日数の変化(21世紀末と20世紀末の差)。黒い縦棒は、年々変動の標準偏差の大きさを表す

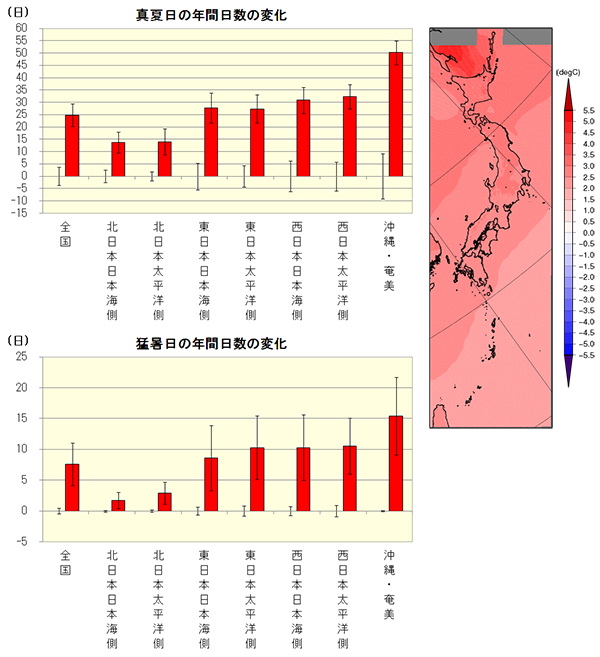

(2) 降水

夏から秋の降水量は変化傾向がはっきりしませんが、冬から春にかけては増加する地域が多く、特に太平洋側でその傾向が明瞭になっています。

1時間降水量が50mmを超えるような非常に激しい雨の年間発生回数(1地点あたり)は、すべての地域で有意な増加となっており、また、20年に一度程度の極端な大雨による日降水量についても、数%〜数十%の増加となっています(図2)。これらの変化には、気温の上昇に伴う大気中の水蒸気量の増加の影響が現れているものと解釈できます。

大雨や強雨が増加する一方で、無降水日(日降水量1mm未満の日)の年間日数も、全国的に増加する傾向が予測されています。

図2[上] 地域別の1時間降水量50mm以上の1地点あたり年間発生回数。灰色の棒グラフは20世紀末、赤色の棒グラフは21世紀末で、黒い縦棒は年々変動の標準偏差の大きさを表す。[下] 地域別の日降水量20年再現値の変化率。赤いボックスは地点ごとの予測結果を大きい順に並べて、その中位(25〜75パーセンタイル)が入る範囲、黒い縦棒は最大・最小の幅を表す

(3) 雪

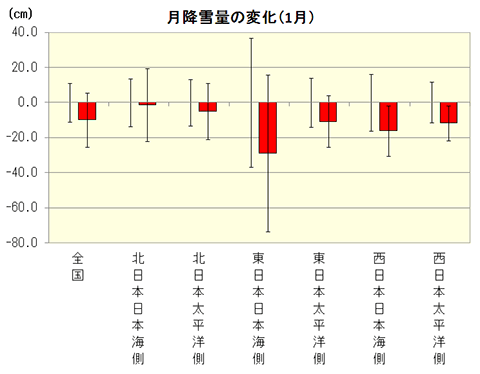

年間の最深積雪は全国的に減少し、特に東日本日本海側で減少幅が大きくなると予測されます。降雪量については、年間を通じた量としては全国的に減少するものの、1月から2月にかけての厳冬期に限ると、北日本ではほとんど変化が見られず、地域による変化傾向の違いが明瞭になっています(図3)。北日本では、温暖化が進行した将来、初冬期や晩冬期には気温上昇に伴って雨としてもたらされる降水が増え降雪としては減る一方で、厳冬期には依然として十分に低温で雪として降るためと考えられます。

図31月の地域別の降雪量の変化(21世紀末と20世紀末の差)。黒い縦棒は、年々変動の標準偏差の大きさを表す

(4) 突風、雷雨に関する指数

突風や雷雨の発生しやすさを示す指数としてエナジー・ヘリシティ・インデックス(EHI;気温や水蒸気量の鉛直分布、地上付近と上層の風速の差から算出される指数)があります。EHIの季節平均値は、沖縄・奄美を除いて夏季に上昇が予測されており、環境場としての大気の状態は不安定の方向に変化する、つまり突風や雷雨が起こりやすい方向に変化することが示されています。ただし、これは5km解像度のモデルにおける平均的な環境場として見たときの変化であり、モデルの格子よりも小さな空間スケールで発生する局地的な雷雨や竜巻の発生を直接評価したものではないことに留意する必要があります。

4. 予測結果の利活用

気象庁は、19世紀以降の長年にわたって蓄積してきた大気や海洋の観測データを分析するとともに、今回のような将来予測を行うことで、温暖化の現状や最新の知見を広く皆様に知っていただくための普及啓発活動を実施しています。「地球温暖化予測情報第8巻」についても、全国の気象台のネットワークを活用しながら講演活動等を通してわかりやすくお伝えし、地球環境について関心を持っていただくきっかけになることを期待しています。また、適応策等の調査研究の基礎資料としても活用いただけるよう、行政機関や公的研究機関に対しては、申請に基づき予測データの格子点値を提供することとしています。

5. 評価と課題

地球温暖化予測には大きく分けて三つの不確実性要因が伴います。将来の温室効果ガス濃度等の人為起源及び自然起源の放射強制力の推移が想定に過ぎないことが一つ。予測に使う気候モデルが完全ではなく、計算の便宜上のさまざまな近似や仮定を含んでいることが一つ。そして、地球の気候システムに内在する数年〜数十年周期の自然変動のタイミングを予測することはせいぜい数年先までが限界で、それ以上の長期については本質的に予測不可能であることが一つ。

「地球温暖化予測情報第8巻」では、将来の温室効果ガス濃度シナリオはただ一通りの想定をもとに計算しており、気候モデルも単一のモデルを用いています。このため、今回の予測結果は、温暖化の進行に伴う気候変化について、起こりうる可能性のあるパターンの一つを示したものであり、その限界を適切に理解した上で利用していただく必要があります。

一方で、夏季の極端な高温や強い降水の頻度が増えること、地域・季節によっては降雪が減らないこと等の定性的な変化傾向は、理論的・演繹的な考察から導かれる変化傾向や、先行研究で示された広域的な予測結果と整合しています。このことは、従来考えられてきた気候の将来変化傾向に対する確信の度合いを高めるとともに、5kmという非常に高い解像度のモデルによる予測計算で明瞭な変化傾向が確認されという意味で、先進的な結果と言うことができます。温室効果ガス濃度が異なると予測結果が定量的にどの程度異なるのか、同じシナリオの下でも気候モデルの違いによってどう異なるのか、等については、今後の予測研究の発展の成果を採り入れつつ評価してゆくべき課題であると考えています。

以上の予測結果の詳細については、下記の気象庁ウェブサイトでご覧いただけます。

http://www.data.kishou.go.jp/climate/cpdinfo/GWP/index.html