2013年8月号 [Vol.24 No.5] 通巻第273号 201308_273002

「400ppm」の報道で考える 二酸化炭素の濃度の限界はいくらなのか?

二酸化炭素(CO2)濃度が、400ppmを超えたという報道発表がこの2年間たてつづけに出されている。たとえば、昨年5月には気象庁が「岩手県綾里の観測所の月平均値が400ppmを超えた」と発表した。今年5月10日には、アメリカの海洋大気庁(NOAA)が「ハワイのマウナロアのデータで5月9日の1日の平均値が400ppmを超えた」という発表をした。ハワイはCO2濃度の最も長い観測記録を持っている重要な観測地点である。

気象庁やNOAAで発表されている文面は「何月にもしくは何日に400ppmを超えた」という表現になっているが、しかし実はこれは情報としてはいささか早合点をさそいやすい。CO2濃度は、春先に高く、夏に低いという季節変化をしており、いまこの現在のハワイや気象庁の夏のデータは400ppmにはなっていない。地球の平均気温は、CO2の瞬間の濃度だけで決まるわけではないので、年間を通して、全球規模でどうなったのかのほうが重要となる。たとえば北半球の平均的な濃度を示すハワイの年平均濃度を推定すると今は397ppm程度になっている。まだ400ppmにはなっていない。

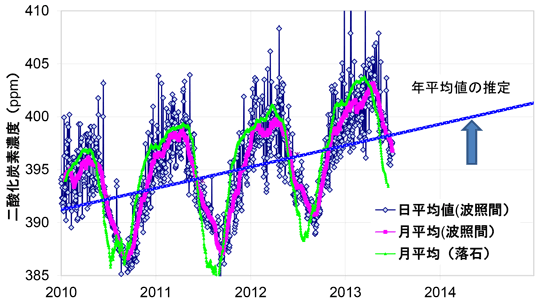

国立環境研究所で観測している沖縄県波照間島や北海道の落石岬のCO2濃度データを見ながら、そのことを解説すると、北海道落石では日平均値では3年前から400pmを超えるデータがすでに出ていたが、月平均値で見ると400ppmを超える濃度が1年前の春ごろに発生している。波照間では今春に400ppmを超える月平均値が見られることがわかる。年平均を計算すると、2013年の年平均濃度は398ppm程度と予想され、実はまだ400ppmには達していない。では、年平均濃度が400ppmを超えるのはいったいいつだろうか?

もし、今の調子で濃度が上昇すると、これらの観測所でのCO2の年間平均値が400ppmを超えそうなのは、来年の4月頃だろうと思われる(厳密にはそれが確定するのは、半年後の秋になるはずである。4月はいわば選挙の “当確” が出る時期というところ)。ハワイでは少し濃度が低いので、その半年後の秋あたり、そして、南半球の濃度は北半球に1〜2年遅れで追随してくるので、再来年の終わり頃になると400ppmを迎えるだろう。つまり、3年もたつと地球全体のCO2濃度の平均値がほぼ400ppmを超えてくると思われ、ほんとうに地球全体が400ppm時代に突入したと考えて良い。

図1国立環境研究所で観測している2か所の観測所(波照間(沖縄)、落石(北海道))での二酸化炭素濃度変化。最新の波照間、落石データは地球環境研究センター下記ウェブサイトから発信中:http://db.cger.nies.go.jp/g3db/ggtu/index.jp.html

しかしよく考えると、400ppmと398ppmには2ppmしか差がない、1%に満たない差である。それで何が違うのだろうか。去年が大丈夫だったのだから1%以下の小さな変化では何も変わらないだろうという感覚にもなる。しかし一方で、398円と表示されているものと、400円と表示されているものの値段は、あまり変わらないのであるが、実際に買う段になると心理的にはたいそう差がある。400円は高いけれど、398円なら少し安いと思って買う人も多いのでは。となると、400ppmはやっぱり「高い」でのは?

どちらが正しい感覚だろうか。

これまで観測に携わってきた者にとっては、地球のどの空気をとってもCO2濃度が400ppmを超えているという世界は、ちょっと恐ろしい。世界じゅう探しても濃度が400ppmを割る空気が見当たらないというのは感覚的には異常である。CO2濃度がきちんと測り始められたのは、1958年のことであるが、その時の濃度は315ppmであった。したがって、濃度は55年で85ppm、27%も増加したことになる。産業革命のころの280ppmを基準にすると、増加率は40%を超える。そして新聞的には「ついに400ppm時代に突入」といった記事になるわけである。

では、いったい何ppmになるとまずいのであろうか。これを考えるには、実はこれはちょっとやっかいなことがある。CO2だけが温暖化に関わっているわけではなく、その効果は半分強ぐらいだが、残り半分は違う成分が受け持っている。他の成分の濃度がどうなっているかによって許容されるCO2濃度が決まる。もう一つは、何度気温が上がってしまうことを限度とするかということである。

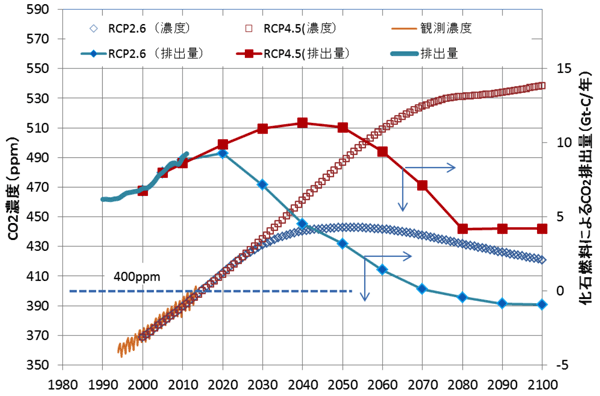

大幅な温度上昇は、地球規模での環境の激変を伴う可能性があるため、産業革命以来の温度上昇を2℃以内にすることが推奨されているが、その時の道筋(シナリオ)が研究者によってまとめられている。RCPというものである(RCPはRepresentative Concentration Pathways、温室効果ガス等の代表的な濃度の推移、詳しくは、http://www.nies.go.jp/whatsnew/2011/20110926/20110926.htmlを参照)。このなかのRCP2.6は、放射強制力の増加分を2.6W/m2に抑え、地球の平均の温度上昇を2℃程度にとどめようとするシナリオである。このほか、4.5W/m2(2.6℃程度増)に抑えるRCP4.5というものがあり、これ以上になると温暖化影響が非常に大きくなると考えられている。

これらのシナリオにおけるCO2の排出量とその時の濃度予測の変化の計算が行われている。これを図にすると、図2のようになる。CO2単独での2100年までの濃度範囲は420〜540ppm(年平均値)になることが想定されている。2℃のシナリオに従うなら、ここ10年間をピークとしてその後は20年で半減するような速度で排出量を抑えていかなければならない。そうすることで、CO2濃度は440ppm程度で頭を打ち、その後420ppmへと下がっていくことになる。実はCO2単独で440ppmではまだ濃度が高すぎる。排出量をさらに落としてゆく必要がある。RCP4.5では30年以内に対策を打ち、排出量はピークを迎えた後30年で3分の1程度に落とすというシナリオになっており、濃度としては540ppm程度で抑えることになっている。

実際の波照間の濃度変動や実際の化石燃料起源CO2排出量も図2に示した。今のところ濃度は予測値とほぼ合っている。しかし、排出量に関しては、二つのシナリオより少し高いぐらいの勢いを示していることがわかる。少し勢いがありすぎだ。気候変動の実際というものがどのように地球の炭素循環に影響して大気のCO2濃度に影響するかは、まだまだ不確実な部分もあるために、現時点での予測が将来的にそのまま当てはまるのかどうかはわからない。自然の条件によっては、もっと早く濃度増加が起こる可能性もあり、濃度の監視は重要である。また、対策を講じたときの濃度変化をモニターしていくことも今後ますます重要になる。

現在のCO2濃度増加速度(年間2ppm)を基にすると、440ppmに達するには後20年程度と予測される。420ppmなら10年である。したがって、ここ10〜30年以内に実効性のあるCO2の削減対策を実行していかなければ、温暖化問題をもっと深刻化してしまうことは確かである。時間は、あまり残されてはいない。ここ2年間の400ppmの報道を、毎回更新される何かの最大記録のようなものと捉えていると後悔することになる。

図2代表的将来シナリオ(RCP2.6、RCP4.5)による二酸化炭素濃度推定値と二酸化炭素発生量。

実際の濃度は波照間での濃度を描いた。排出量はCDIAC(http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html)を基にした。RCP Databaseからのデータにより濃度予測、排出量シナリオを図示した。http://tntcat.iiasa.ac.at:8787/RcpDb/dsd?Action=htmlpage&page=welcome