地球環境モニタリングステーション落石岬30周年(1) ステーション維持管理と沿革 -ステーションの下の力持ち

地球環境モニタリングステーション落石岬は、2024年で竣工30周年を迎えました。自然環境の厳しい場所で30年間観測を続けるためには、今も昔も様々な方面の多くの方々の協力が必要不可欠で、そのおかげで、貴重なデータや様々な研究成果が得られています。2024年度のCGERニュースでは、「ステーション維持管理と沿革」「研究成果」「これからの展望」の3本にわたって、30周年記念記事を掲載いたします。

本稿では記念記事の1本目として、事務職員の林から維持管理と沿革についてご紹介します。

1. 四季折々で変わる環境(ステーションの維持管理業務)

林)毎月の出張、メンテナンス、大変ありがとうございます。どんなお仕事をしているか教えてください。

吉田)大気試料のサンプリング、ステーションへの資材発送と搬出入、ステーション施設と観測状態の確認、計測機器のメンテナンスの他、研究者との調整作業などを担当しています。

林)メンテナンスの際、大変なことや、苦労していることはありますか。

吉田)ステーションの自然環境が厳しいことがある点です。強風や冬季は雪のため入れないことがあります。また、近年はシカや熊が増え、事故がないように注意しています。30年もたつと、施設もところどころ老朽化してきます。早期に補修が必要なところを見落とさないように気を付けています。

林)逆に楽しいと思うこと、印象に残っている出来事があったら教えてください。

吉田)冬はもちろん雪で厳しい環境になる落石ですが、春や秋の短い期間に見られる新緑や紅葉がきれいです。ステーションの近くには天然記念物に指定されている「サカイツヅジ」の自生地(国内では落石岬にしか自生していない)があり、5月に綺麗な花を咲かせています。また春から初夏では子ぎつねを見ることもあります。

外に、ゴムシートを仮置きすると子ぎつねに持っていかれることもありました。

林)落石岬ステーション、地球環境研究センターへの期待や要望があれば教えてください。

吉田)気候、天候により、作業日程が変更になったり、冬季に屋外での工事などが出来ない時期があったりもします。そういった場合に柔軟に対応ができるととてもありがたいです。今後も日々得られるデータを地球環境観測に更に役立てて頂ければと思っています。

林)ありがとうございました。私は6月7月の落石ステーションにしか行ったことがないのですが、雪の写真を見て改めて北海道の東端で観測を続けることの大変さを感じました。これからもスムーズにメンテナンスをしていただけるように努めますので、今後ともよろしくお願いします。

2. ステーション竣工前の苦労

林)当時どのようなお仕事をされていたか、簡単に教えてもらえますか。

工藤)ステーションの企画・立案は、当時の研究管理官(研究職)と観測第一係が担当していました。私は業務係で現在の業務主任(部署の庶務全般を担う)のような担当でしたが、現地視察に同行し落石岬が候補地に決定した後は、根室市や市教育委員会、建設を委任する北海道開発局との折衝等実務全般を担当することになりました。

林)観測開始時、様々な大変なことがあったと思います。特に印象深い出来事はありますか。

工藤)実務を担当していた方が急病になり、計画が滞ってしまったことがありました。また加えてほぼ同時期に、地元紙にステーション建設は環境破壊との記事が掲載されたことにより、不要とされていた住民説明会を急遽開催することとなり、センター関係者には急な負担を掛けてしまいました。

住民説明会では建設反対等の意見は無かったと記憶していますが、無事竣工へと進めることができたことにとても安堵したことを覚えています。

林)これからの観測研究への期待や、私たち事務職員にメッセージをお願いします。

工藤)仕事の内容は違いますが、30数年前に在籍した部署にまた戻ってきて、当然システムや手続きにたくさん変化がありました。その中で、同じ観測を30年続けてもらうためには多くの継続したサポートが必要だと思います。事務職員の仕事はいかにも事務的なものももちろんあると思いますが、こういった観測、研究の一助になっていることを忘れず日々の仕事に対応してもらいたいと思います。

林)一昨年波照間で30周年、今年は落石で30周年、確かにその当時とはインターネット環境も交通の便も手続きもいろいろなことが違いますよね。この際また30年、更に30年続いていくような環境づくりのため、今後も対応していきたいと思います。ありがとうございました。

3. 沿革

平成4(1992)年度

- 地球環境モニタリングステーションに落石岬を選定

平成6(1994)年度

-

地球環境モニタリングステーション—落石岬竣工

写真1 竣工式典

平成7(1995)年度

-

二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、オゾン(O3)、窒素酸化物(NOx)、気象の試験観測開始

写真2 CO2観測装置

平成9(1997)年度

- 硫黄酸化物(SOx)観測開始

- 試験観測から定常観測への移行を機に一般公開を実施

平成10(1998)年度

- 自動ボトル大気採取装置導入

-

落石地区の小学生を対象にしたエコスクール開催(以後、毎年開催)

写真3 ボトルサンプリング装置

写真4 エコスクール

平成11(1999)年度

- 亜酸化窒素(N2O)観測開始、世界気象機関(WMO)-温室効果ガス世界資料センター (WDCGG)および米国海洋大気庁(NOAA)にデータ提供開始

- サイエンスキャンプ開催(平成15年度まで毎年開催)

平成12(2000)年度

-

環境省による酸性雨試料採取開始

写真5 酸性雨採取装置

平成14(2002)年度

- 一酸化炭素(CO)、水素(H2)観測開始

- ハロカーボン用サンプリング開始

平成15(2003)年度

- 大気浮遊粉じん観測開始

- ISDNによるネットワーク開通

平成16(2004)年度

- サンプリングラインを新たに設計、テフロン管設置

平成17(2005)年度

- サンプリングラインに大気採取用ステンレスラインを追加

- ラドン計、酸素/窒素(O2/N2)計設置

平成18(2006)年度

- GC-MC(ハロカーボン測定装置)設置

- 無停電電源更新

- 大風による停電、落雷による被害

平成19(2007)年度

- 温度・湿度計更新、CO2計をWindows化

-

鉄塔支線張力調整、フェンスの片面の改修

写真6 フェンス改修

平成20(2008)年度

- 太陽光パネル完成、フェンス工事、総窒素酸化物(NOy)観測装置設置

- 日中韓環境研会議出席者来訪

平成21(2009)年度

- 蛍光灯をLED化、太陽光パネル作動

-

エコメッセ2009 in ねむろ開催(2010年、2012年も開催)

写真7 太陽光パネル設置

平成22(2010)年度

- 倉庫完成

- 波照間ステーション管理人の落石岬視察

平成23(2011)年度

- 二酸化窒素(NO2)計測開始

- 釧路環境行動によるセミナーとステーション見学を実施

- 雨漏り防止工事

平成24(2012)年度

- NOx、SO2、O3データシステムをWindows化

平成25(2013)年度

- 北海道根室市落石小学校と沖縄県竹富町波照間小中学校のインターネットビデオ通話による交流会の開催

-

空調設備更新、CO2計の更新

写真8 ビデオによる波照間小中学校との交流会

平成26(2014)年度

- 大地みらいフットパス・ウォークへの協力

- 大気イベントサンプラー設置

平成27(2015)年度

- ネットワークのLTE化

- データ収集ロガーの更新

平成28(2016)年度

- 予算大幅削減・定期整備時のトラック輸送とりやめ

- 電話のISDN回線廃止、アナログ化

- 雨漏り改善修理、道路の一部崩落修復

平成29(2017)年度

- 新しい専用車(地球・人間環境フォーラム所有)の運用開始

- ステーションへのアクセス道路補修工事(以降毎年開催)

平成30(2018)年度

- 局舎屋根、水素ボンベ庫ドアノブ、ゲート補修

平成31-令和1(2019)年度

- 道路崩壊への対策としてU型側溝取付工事

令和2(2020)年度

- 新型コロナウイルスによりエコスクール中止

- 北海道立総合研究機構との共同研究契約を締結

- 倉庫シャッター交換、観測鉄塔全支線の更新

令和3(2021)年度

- エコスクールをオンライン中継で開催

令和4(2022)年度

- エコスクールを対面で再開

-

空調機器改修工事

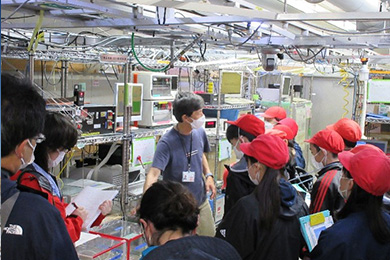

写真9 再開されたエコスクール

令和5(2023)年度

- 防雪フード修繕

謝辞:坂井宏明氏ら落石在住で現地の管理を行ってくださった方々や、地元企業として管理を担当された宮下電気株式会社の方々、根室市教育委員会をはじめ北海道根室振興局、根室市商工労働観光課、根室市生活環境課の方々、現地の作業に長く貢献いただいた(一財)地球・人間環境フォーラムの吉田英司氏、島野富士雄氏ならびに過去の担当者の方々に厚く御礼を申し上げます。