環境研究総合推進費の研究紹介 26 自治体みずからの適応策立案を目指して 環境研究総合推進費2-1708「適応策立案支援のための地域環境を考慮した多元的脆弱性評価手法の開発」

1. 研究の背景

様々な分野へと影響が及ぶ気候変動は、近年、気温上昇に伴って、気象災害が増えていることを考えると、その影響は経済活動や国民生活にもおよび、年々、大きな課題となりつつあります。パリ協定による2°C目標の下で世界各国が対策を進めており、日本では2018年12月に気候変動適応法が施行され、これまで以上に適応策に焦点を当て、気候変動へ備えることが明記されています。この法律の中では、国が適応策の計画を決めることだけでなく、都道府県から基礎自治体レベルでの適応策が努力義務として求められています。

気象災害の局地性や、また地域の特徴(地形や、河川の配置、住居の分布など)に大きく影響されることを考えると、地域の様々な地理・生態・社会経済・文化の実情に沿った適応策を作る必要があるといえます。また、気候変動の影響が様々な地理的レベルで、長期にわたり、かつ、防災や農林水産業は元より幅広い分野に及ぶことを考えると、地域の様々な機関や企業、住民の理解のもとに適応策を実施しなければなりません。

2. 研究の目指すところ

このような地域特性を考えた上で適応策に取り組むには、多様な地域の環境を理解し、影響の広さを見極めながら気候変動と適応の情報を提供することが、大きな助けになるはずです。

本研究課題では、最初に、地域適応を早期に決めなければならないという文脈のもとで、気候変動に対する脆弱性を診断するシステム(脆弱性多元評価システム、Vulnerability Pluralistic Evaluation System: Vulpes I)を開発しました。3年という限られた研究期間内で完結させる必要があるため、診断はデータの入手しやすい都道府県を対象とすることとしました。

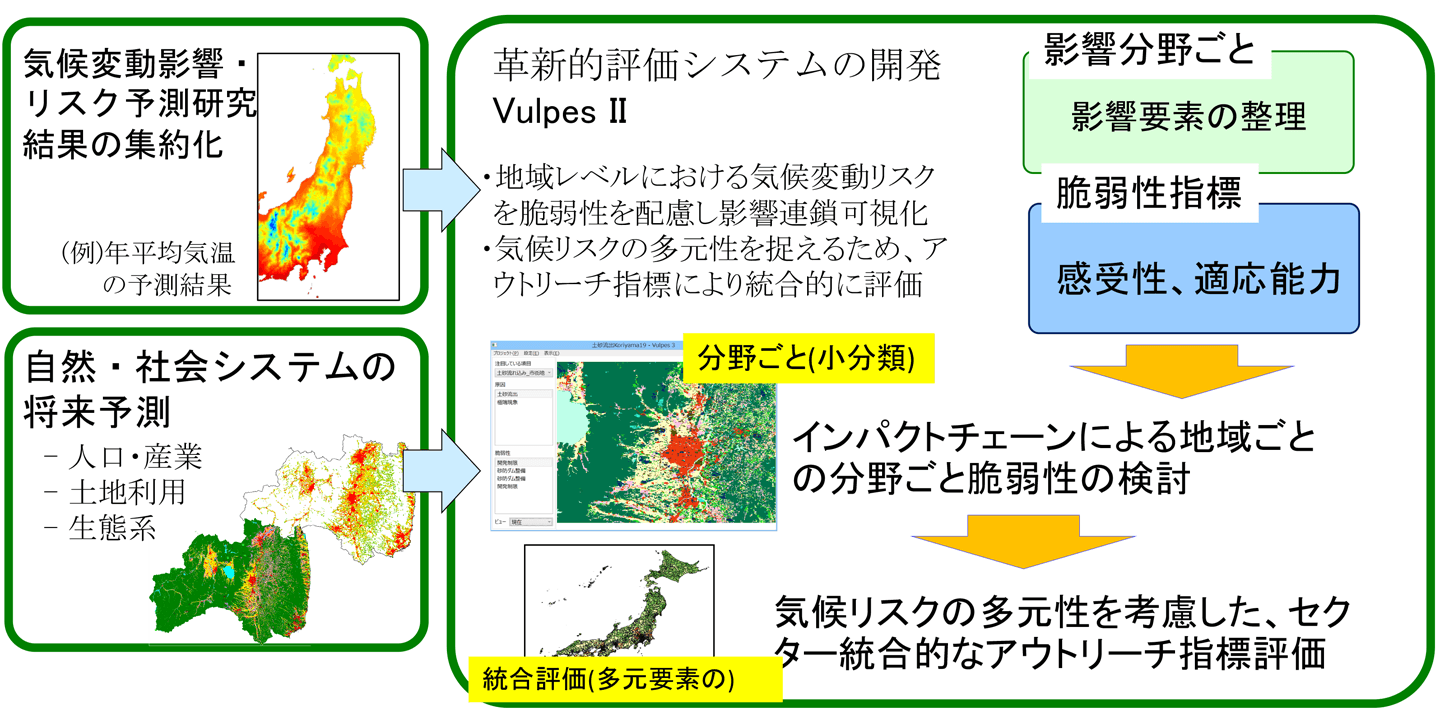

さらに地域の様々な情報を集約し、かつ気候変動の影響が顕著になるであろう将来(例えば2050年、2100年)において、人口減少など地域が変化することも配慮するシステムを開発しました(Vulpes II)。

また本研究では、得られた結果に基づいて適応策について議論し、結論を導くには、どのようなコミュニケーションが必要かを実践的に分析しました。開発したシステムをより広く使ってもらうため、実際に地域の適応策を決める地方行政の職員の方達と共にワークショップなどを行い、地域に根ざした適応策について議論しました。

3. 都道府県レベル「脆弱性カルテ」

気候リスクとはどのように考えればよいのか、まずは先行の研究をレビューしました。IPCC AR5では気候リスクを、一般的なリスク理解に沿って、外力(平均気温の上昇や気候変動による気象現象の極端化等)、暴露(外力にさらされる物や人)、そして脆弱性の複合と捉えています。脆弱性というものは、耐性や強靱性、寛容性などの欠如を表しており、同じ量の脅威を受けた時にそれに対応できるかどうかということを示しています。脆弱性がより高いことを示すのが「感受性」、対応する能力があることを「適応能力」と呼びます。

その結果、気候リスクを考えるには、地域の状況・背景や、地域で適応に取り組む目的を踏まえて、リスクを定量化する指標を設定する必要があることが分かりました。これは国際的な指標の開発というよりは、むしろ、指標の決定方法を方法論として確立し、それぞれの地域に合った指標を設定できるようにする必要があるということです。

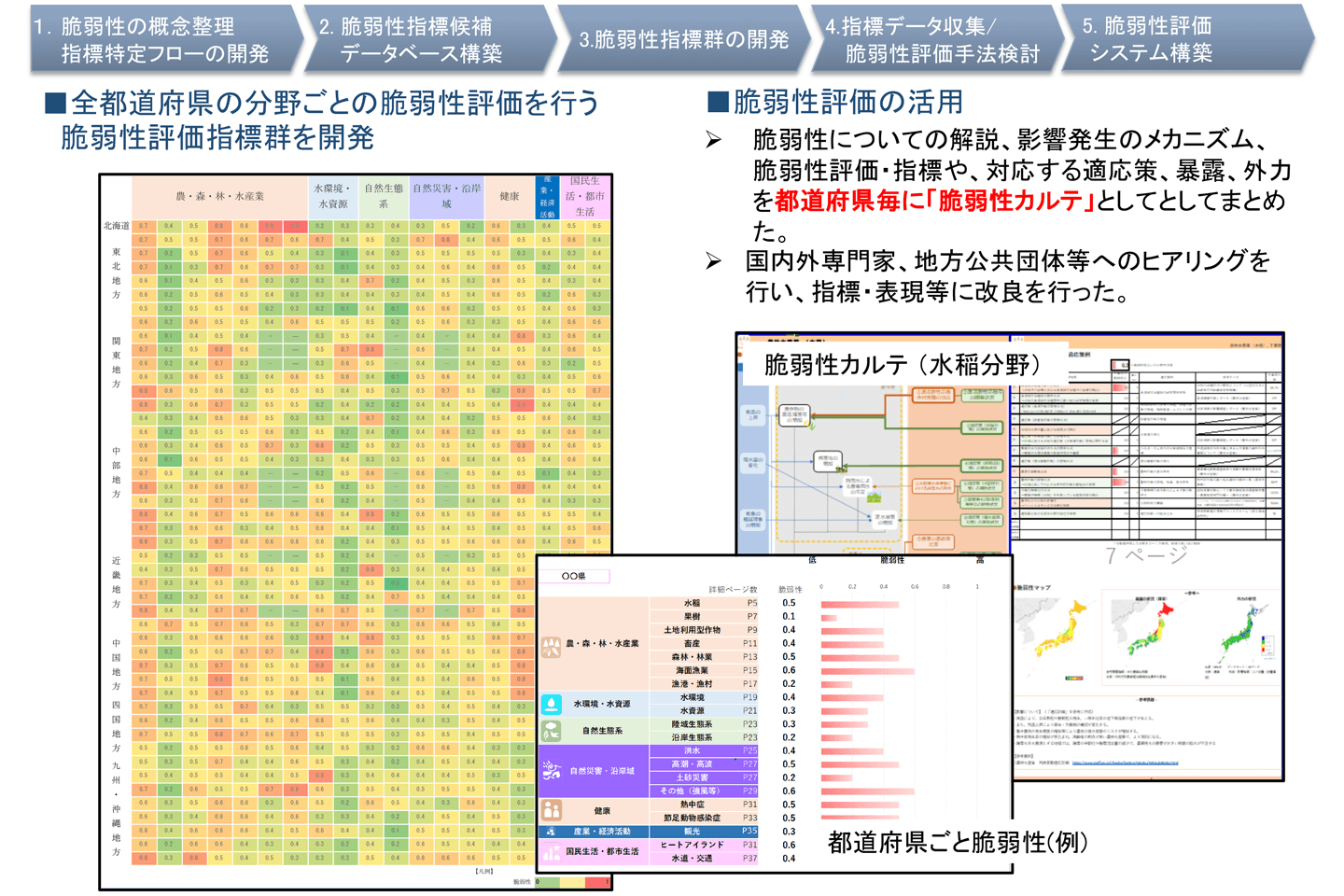

この方針の下で日本における都道府県レベルの評価手法を開発しました(図1)。まず出典やデータ源を明記した400以上の指標に基づき脆弱性指標候補データベースを開発しました。次に気候変動影響の連鎖を定性的に取り扱うインパクトチェーン(Impact Chain)という概念を導入しました。インパクトチェーンは、外力、暴露、脆弱性、中間的影響、リスクといったコンポーネントから構成されており、それらの因果関係を把握するためのツールです。気候変動外力から影響が生じる際に、どのような暴露が生じ、また、どのような要素が脆弱性となり、影響を増幅しうるか等を可視化するものです。

次にこのインパクトチェーンによって示される脆弱性ごとに、全国的に適用可能な脆弱性指標を選定しました。選定された脆弱性指標及び代替指標について統計等の公開データより約150指標のデータを、都道府県ごと(可能なものは基礎自治体ごと)に収集しました。

最終的にはこの脆弱性のデータを使って都道府県ごとに評価を行い、20分野の脆弱性の「診断書(カルテ)」を作成しました。現在、このカルテを関係者に向けて公開する準備を行っています。

4. 詳細な気候リスクを発見Vulpes II

上述の研究をふまえながら、より詳細なレベルで、様々な変化と影響を配慮した気候リスクの評価について研究を行いました(図2)。

まず地域における脆弱性を評価するためのデータベースを構築しました。将来気候だけでなく社会も変化することを考慮するため、人口、産業構造、土地利用などの将来予測を行うモデルを構築し、2050年にむけて東北6県にてシミュレーションをいました。

また生態系、水質に関する影響評価を行いました。気候変動に伴う脆弱性と影響を、市民生活全般へのアウトリーチに注目し、具体的には地域住民の生活の質に与えるインパクトを評価しました。これらを可視化するGISシステム(Vulpes II)を開発して、地域の脆弱性を診断しながらワークショップが行えるようにしました。

5. 気候リスクコミュニケーションを目指して

これらの研究成果を踏まえ、関連分野の専門家、自治体における関連部局の担当者、民間の調査や研究に携わるコンサルタント等向けの気候変動脆弱性・リスクに関するワークショップを行いました(図3)。このワークショップは都道府県レベルでの地域適応策の調査研究に関わる地域気候変動適応センター向けと、市町村のより現地に即した適応が必要である自治体向けの2種類を行いました。

前者は気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)で広く募り、参加者は合計21名でした。

また自治体向けとしては、包括連携協定を結んでいる郡山市が中核都市として推進している「こおりやま広域圏気候変動適応等推進研究会」(2019年度に4回開催)にて実施しました。15市町村の環境担当職員、各回平均24名(ファシリテーター除く)が参加しました。地方環境事務所、地方気象台、学識経験者、商工会議所、地域NPO組織からも出席がありました。

気候変動適応法などの施行もあり、地域における気候変動リスクや脆弱性の評価と地域適応策の検討のニーズが高まっており、国内でもほぼ初めての試みだったこともあり、参加者の関心は非常に高いものでした。

ワークショップの進行はドイツ国際協力公社(2018)“Climate Risk Assessment for Ecosystem-based Adaptation: A guidebook for planners and practitioners” を簡略化したものに基づいていますが、執筆者であるEurac ReaserchのDr. Marc Zebischを招聘してワークショップの指導を受け、また評価要素についての議論を行いました。

地域適応センターの職員が中心となったワークショップは、参加者が気候変動について一通り理解していることを前提としたものであり、そのため、詳細・活発な議論に発展し参加者の満足度は高かったようです。

自治体向けワークショップでは途中で台風19号の被害が重なるなどのハプニングがありましたが4回分を無事に終了しました。地域に根ざした適応策の検討が多く、全国規模での適応と比較した場合、重複する項目や適応策が少ないなどの今後の検討が必要な事項も見出されました。

6. まとめと展望

本研究では、気候変動そのものや影響の予測を高めるというよりはむしろ、様々な情報を集約、それを可視化するなどをして理解する方法の開発にウェイトを置きました。さらに、適応情報を求めている行政担当者などに、セミナーなどの情報提供を行うとともに、より進んでワークショップなどで実際に自分の手を動かして適応策について考える手法についても開発を行いました。海外ではこのような試みは進んでいるものの、国内での適応例は初めてでありチャレンジでした。

本研究における国立環境研究所チームは、2020年度より、環境研究総合推進費「積雪寒冷地における気候変動の影響評価と適応策に関する研究」にサブテーマ参画し、研究対象地を北海道に変えて同様の研究を継続しています。リスク概念やインパクトチェーンなどの手法に加えて、トリガー指標やアダプテーションパスウェイズ(Adaptation Pathways)といった新しいキーワードも含めて、より地域に寄り添う適応策の開発へ貢献できるように研究を継続しています。