地球環境研究センター30周年企画 地球環境研究センター30年の歴史(2)

地球環境研究センターは、2020年10月で発足30年を迎えます。今回から3回にわたり、地球環境研究センターニュースにこれまで掲載された記事をもとに、地球環境研究センターの30年間を紐解きます。

今号では、1990年10月号から2000年3月号に掲載された記事のなかから、地球環境研究センターの5年間の総括と次の5年の展望について紹介します。

地球環境研究センター来し方行く末の五年

1. ウクライナホテル1989年初夏

1989年5月新緑のモスクワ・ウクライナホテルに急設された会議室で、ソ連の気候学者ミハイル・ブディコと米国海洋気象局のアラン・ヘクトが睨みあって、もう2時間論争を続けていた。行司役の議長はソ連水文気象委員会議長、いわば気象庁長官で、後にチェルノブイリ事故のあとの惨状を調査報告したことでも有名なユーリ・イズラエルである。周りを囲んで論争を見守る約40人は、気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change—IPCC)へ参加している各国の科学者達。

ブディコは「自分達がソ連全土で行った花粉分析に基づく古気候学的知見を応用してこそ、来るべき温暖化による影響予測はできる。データに基づかない気候モデルは単なる仮想の世界である」とする。

一方ヘクトは「ブディコのいうエーミアン期の気候は、今後予測される気候変化とは全く異なった要因で成り立っているから、それを前提とした影響評価は無意味。大循環モデルを用いるべし。」とする。この作業部会では、温暖化が将来社会にもたらす影響と意味を探るため、その前提としていったいどんな方法による将来気候シナリオを採択するべきかを論争していたのである。

2の論争は果てしなく続き、ついに議長は「すまないが2人とも外で議論を続けてくれ」と言い放って、コーヒーブレークに入った。私はヘクトに話しかけた。彼は言う。

「結局ブディコは二酸化炭素を出した方が人類にいいと思っているようだ。私も博士論文は古気候学でとったのだけれど、この点は譲れないね。」

一方、部会副議長の橋本道夫先生のお伴で、根回しを兼ねての挨拶という日本的慣行のもとに、その前日ソ連アカデミー地理研究所を訪ねた。机一杯に広げられたソ連の地図にびっしりと書き込まれた花粉分析採取地を見て、計測のもつ重要さとその苦労話を聞いて、ソ連の実証的研究の凄さも目のあたりにしている。

この論争は、結局気候学を担当する第一作業部会に任せることとなり、数力月後に気候モデルをベースに影響予測をすることになったのであるが、現場に立ち会った私にはいろいろ考えさせられることが多かった。

2. 中核に躍り出た科学とその義務

第一は、この地球環境の世界では科学が政策と正に直結しているということである。上記の検討により1990年に出されたIPCCの報告が、温暖化したときの世界を描いて政策決定者の注意を促し、1992年の枠組み条約(Framework Convention on Climate Change—FCCC)へ繋がった。そしてこの条約のもとで、世界各国でエネルギーや産業構造・ライフスタイルにおよぶ根本的な社会改革に繋がるような政策が行われようとしている。

その後もIPCC報告書の編集者として、各国の研究者と一つ一つの報告の評価について、激しい議論を行ったが、何気なく入れた一文が種々のパンフレットに引用され、世論を動かしているのを見るにつけて、科学の役割の大きさに慄然とする思いである。これは科学者が、社会のスラック(余裕分)ではなくなり、中核に躍り出たことを示すと同時に、社会に対する義務が生じたことも意味し、褌をしめてかからねばということになる。

第二は、このことから必然的に来ることなのだが、こと環境に関しては科学が「分析」でよしとする方向から、「総合」の世界へと比重を移さざるを得なくなってきたことである。分析のほうはどんどん散らばって深く入っていくスタイルの研究になるが、総合のほうは逆に、いつも自分の仕事が何を目的として全体の中でどのような位置にあるのかを確認しながら研究を進めていく必要がある。その地図を描き、適正に資源を配分する仕事を誰かがやらねばならない。

地球環境に関して科学の現状を常にサーベイし、その意味するところを把握し、政策決定のキーとなる不確実性はどこにあるかを探り、研究計画におとす作業が大切である。単に計れるから、面白そうだからということで提案された研究テーマにまで金を出す余裕は環境の科学ではなくなって来つつある。

事実この10年の間に、地球圏・生物圏国際協同研究計画(International Geosphere Biosphere Programme—IGBP)などの統一した研究計画のもとで行われる協力研究が、環境研究の重要な核となり、知識の組織的な集約を始めている。また、研究を目的指向にすることで、これまで関連なく進められてきた学問分野の交流が始まり、相互に刺激し合い、一層の進歩を見る。

花粉分析や大循環モデルの結果が現実の政策に用いられるという場合に出くわして始めて、古気候学とモデル研究のもつ意味と限界が詳しく問い詰められ、そのぎりぎりのせめぎあいが、現在どちらの分野にも一層の発展をもたらそうとしているのである。

3. 問題解決に向けて研究は何ができるか

1990年の始めに地球環境研究センターの面倒を見ろと言われた時に、どんなセンターにするべきかというイメージが示されたわけでは全く無かった。手元にはスーパーコンピュータを設置する予算とモニタリングの予算と3人のスタッフが預けられ、あとはなんとかしなさいよ、あるいはなんでも好きなことをやりなさいよ、という雰囲気であった。

ウクライナホテルでの論争で、世界的環境政策において科学がキーであることは確信できた。研究の組織化あるいは効率化に向けての方向づけの必要性も実感している。あとはどうそれを具現化していくか。その中で当センターがなさねばならないことはなにか。システム分析の教えによれば、問題解決の手順は、問題認識・分析・対案提示・評価・実施の流れにあり、地球環境問題を研究面から解決していくことにこれをあてはめるとどうなるか。

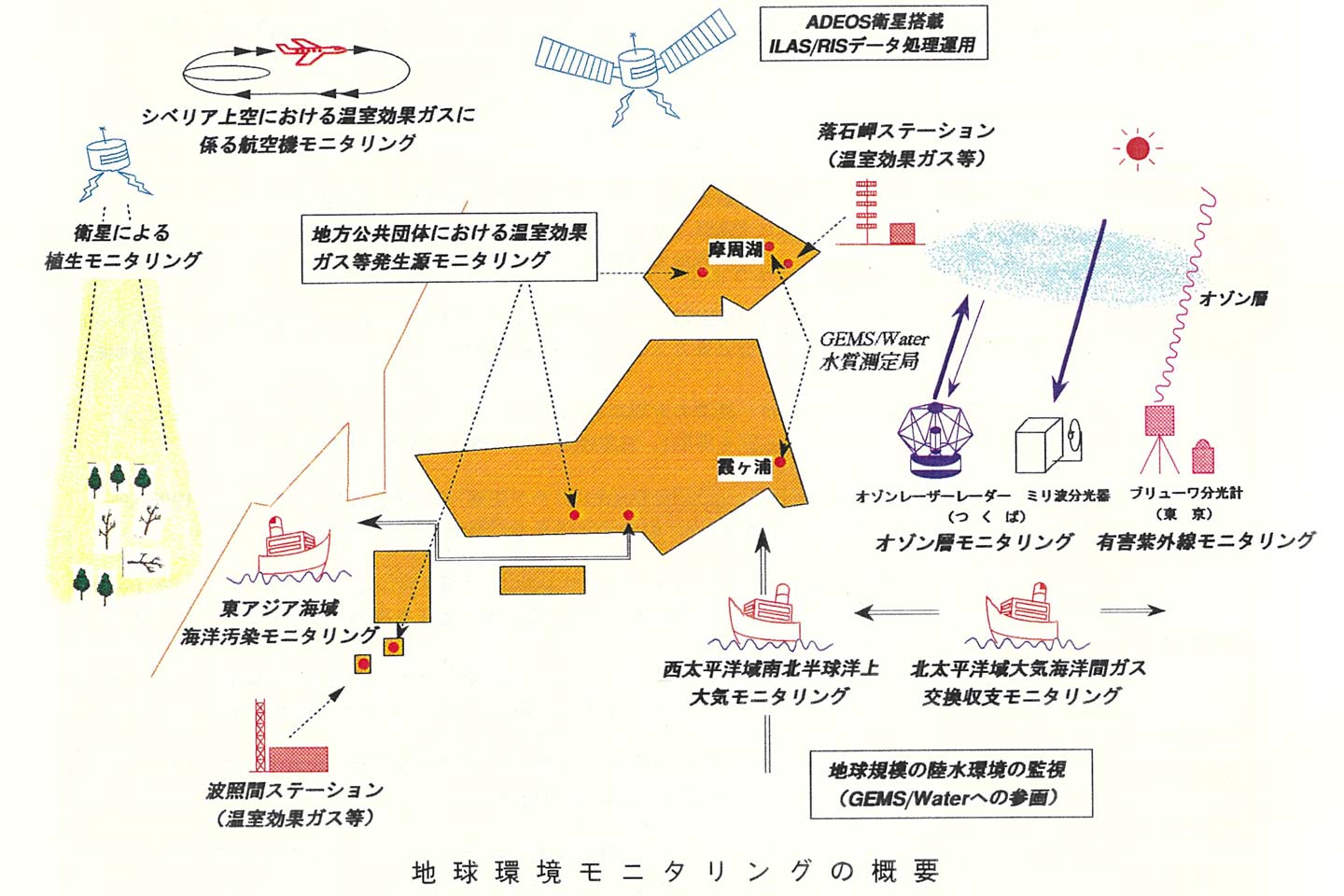

先ずは地球環境の状況を知って問題を認識することである。モニタリングがその一歩である。もちろん「つくば」の一か所でいくら精度の良い計測をしても全地球の状況がわかるわけではないから、全世界のネットワークのなかに入り込んで、その一員としてそれなりの貢献をする必要がある(地球環境モニタリング)。物理化学的観測だけでは、「環境」という人間と自然の接点の問題は見つからない。人ロ・経済・土地利用など人間活動側の情報も含めたデータベースも必要だし、これも世界のネットワークの中で動かねばならない。(地球環境データベース)。

データがあっても情報がない、即ち数字の羅列があっても政策に何を意味するのかをいわねば政策決定に役立たない。データを情報に格上げするには、データの意味するところを分析する能力、あるいは逆に政策に必要なデータを科学者に要求する能力を持たねばならない。このためには、科学的知見を政策へ繋げるためのメカニズムを作り、それをリードする研究的基盤を持たねばならない。

さらに、政策に向けた対案を提言する能力と施策を評価する能力も必要とされる。なかでも、研究をどう施策に役立てるかについては中核の仕事として組み入れられなければならない。(地球環境研究の総合化と総合化研究)。かくして、センターの仕事の範囲がおぼろげながら出来上がったが、これでいいのかいまでも模索の段階にあり、永久にその段階にとどまることであろう。

4. 技を研くための五年

発足時、さしあたっての戦略は以下のようであった。まず最初の5年を一段階とし、前3年の間はやみくもに走ることにした。もちろんばらばらに走るのではなく、常に自分たちの方向を上記のように設定して、その中で自由に分野を開拓していこうというものである。この間に足腰を鍛え、なんでもこなせる技を身につけようというのである。技がなくては心は表せない。それぞれの分担を決めともかく走り始めたのである。

モニタリングでは併任の所内研究者が従来からの観測研究を発展させたり、改革の嵐吹き荒れるソ連・ロシアの科学者と組んでシベリア上空でツンドラ目掛けての急降下でメタン濃度を計ったり、日本列島の長さを利用し南北に温室効果ガスモニタリングステーションを建設した。

世界のクラブに入るにはまずクラブの会員となる力を持たねばならない。その面では当研究所の進んだ研究はいい財産である。オゾン層のモニタリングでは、これまでの研究成果をもとに世界的オゾン観測ネットワーク(Network for the Detection of Stratospheric Change—NDSC)の一部にノミネートされた。さらにこれを後押しするため、94年度には内外研究者の参加による「つくばオゾンワークショップ」を開催して、ネットワークの話し合いの場いわば「お座敷」を設けている。

また研究所が国を代表する機関であることを背景に、1991年に国連環境計画の情報網UNEP/GRID(Global Resource Information Database)に加入する一方、UNEP/GEMS/WATER(Global Environment Monitoring System/Assessment of Freshwater Quality)については、1993年にはリファレンスラボラトリの業務を開始し、1994年にはナショナルセンターの役割を果たすこととなった。これらはそれなりの義務も多いが、訪問者も多く、世界の情報が毎日入ってくる。情報は情報を呼ぶというのがこのネットワーク形成の戦略であり、その点では十分成功したとみている。

広場作りをどうするか。市川前所長の文(後掲)にあるように地球環境研究はジグソーパズルであり、そのパズルの台としてセンターは機能するという方針を立てた。政策決定者と科学者間の交流会議やワークショップ等が重要な役目を果たす。その中心は地球環境研究者交流会議であり、英文ではGlobal Environment Tsukubaというシリーズで開催している。

1990年の第一回には、地球環境研究総合推進費(以下「推進費」)テーマに対する討議を各分野から多数の研究者が参加して行ったが、これはまさに推進費研究の方向を定める重要な会議であった。その後このシリーズ会議は、年に1〜2回開催されているが、1995年2月に開催した「炭素循環国際ワークショップ」のように一流科学者を分野横断的に集め、最近の知識で次の研究テーマを探る形の会議に変わりつつある。

第一回会議後の祝辞で橋本道夫先生が「世界の一流科学者があの会議に呼ばれて、光栄に思う」ような会議にせいといわれたが、これを目指して進んでいるところである。こうして得られた知見を具体的な研究政策に反映させるには、推進費のような予算項目とのチャネルも必要である。推進費研究については地球環境部研究調査室と連携して、研究連絡会議を主催し、横断的な意見交換、問題点の発掘などを行っている。

冒頭に述べたIPCCの作業への参加は、所外と国外にはわりと知れわたった業務である。IPCCは地球環境問題の中でも中核のテーマである気候変動に関して政策と科学を結んでいるという点では典型的な世界的広場づくりであり、政策を動かし科学をリードしている集まりである。7年間の参加で、1992年第二作業部会報告の編集や、「温暖化影響評価ガイドライン(IPCC Technical Guidelines for Assessing Climate Change Impacts and Adaptations)」の作成出版、「政策手段に関するIPCCつくばワークショップ」の開催などを通じて、多くの科学者との交流が生まれ、また国内のIPCC情報センターとしても機能している。

広場作りの面で、本「地球環境研究センターニュース」は重要な役目を持っている。発送部数は2200以上であり、当センターの活動に限らず、広く日本世界の地球環境研究情報を交流しようとしているが、役者の点ではまだまだで、内輪のニュースが大半を占めている。当初かなり過激な編集振りでならしたのであるが、今では落ちついた分役所らしい固い編集になっていて、センターも中年になって色気がなくなったなどと評されている。今後は、読者や各研究機関からの寄稿を増やし、本当の広場の役目を果たすようにしていきたい。

地方自治体でも地球環境研究に熱心に取り組んでおられ、センターとの協力申し入れも多い。現在一部モニタリング作業を共同でおこなっている。地球環境研究の業務は、日常業務にタッチしてもらって初めてノウハウの移転ができるものであるが、大阪府から出向願っている橋本観測第2係長は、UNEP/GRIDの仕事を任せられて、いまや完全に世界を知ったようである。

さらに、地球環境研究と政策との緊密な関連を考えると、環境庁との繋がりの強化は必須である。センターには代々環境庁から係長が派遣されており、研究管理官とのペアを組み、研究者にはとかく欠ける一般世間の常識からみた問題意識と着実な業務手腕でセンター業務の中核となっている。行政と研究者が一体となってのシステムはしばしば、他の機関の方々から羨望されている。

5. 21世紀から眺めて次の5年を造る

さて、このセンター第一期とみていた5年の間は、1992年の地球サミットに象徴されるごとく、ブームとはいいたくないが、地球環境問題が賑やかに論議された時代であり、地球環境研究についても疾風怒濤の時代であった。

各省庁では相次いで地球環境絡みの予算が新設されたし、研究所や大学には関連部署とコースが相次いで設けられ、学会にも地球環境を扱うグループが創られた。国際的にも、IGBPのような研究計画がスタートし、あちこちにつくられたセンターからニュースレターが当センターヘ飛び込んでくる。地球環境モニタリングを目指して、国際機関が相次いで名乗りを上げ、国際ワークショップとシンポジウムの案内が毎日郵送されてくる時代となった。

1992年1月、改名した直後のサンクトペテルスベルグでのIPCC編集会議で、目茶苦茶だったファックス事情のもとで電子メールのやりとりで最終日にやっと米国からの原稿入手に成功した思い出は、ソ連の崩壊とインターネットの普及というこの間の大きな変化を思い知らされるものとなった。次の5年にもこうした変革が当然あるはずである。

世の中に志を同じくする人々・組織が増えてきたなかで、当センターは他の組織活動と重複することなく、独自の見通しを持って、先を行く、あるいは下支えをする機能を強化しなければならない。荷も重くなったし、いままでの成果にあぐらをかいているだけでは持ちそうもない。国の研究機関としてなさねばならないことは何か、をじっくり腰を落ち着けて考えていく時期にある。

具体的に今後の5年をどう構築していくかは、皆様の意見を集約しながら考えていきたいが、基本的には現在の状況からの外挿でなく、21世紀初頭の環境問題を取り巻く諸状況を予測して、その問題にどう主体的に関わっていけるかという思考手順を取りたく思っている。

アジアのダイナミックな発展とそれが世界の環境問題に占める重みをどう捉えるか、今世紀末に集中開始された多くの国際協同環境研究やモニタリングの成果が地球環境の危機をどう示唆するのか、環境問題の解決に向けて技術的ブレークスルーの可能性と限界はどのあたりにあるのか、社会変革を如何に組み合わせて環境保全型社会を創っていくか、等が念頭におかねばならない課題であり、そしてその中で研究の役目は何かを考え続けなければならない。冒頭述べたように、環境問題における科学の役割の重要さとそれと裏腹にある科学の限界を見据えて、しなやかに業務を構築して行くつもりである。

※編集局コメント

「地球環境研究センター設立5年のレビューのような記事でもありますが、当時の問題解決と研究の関係、初期の地球環境研究センターニュース、地球環境モニタリングの方針、世界の環境関連問題への意識の違い、地方自治体職員との人事交流など、地球環境研究センター初期の積極的な活動が生き生きと伝わってきます」