2017年10月号 [Vol.28 No.7] 通巻第322号 201710_322001

永久凍土は地球温暖化で解けているのか? アラスカ調査レポート

緯度が高く寒冷な地域では、一年を通して地面の中の氷が解けない「永久凍土」が広く分布しています。永久凍土は氷河時代からずっと凍りついており、有機物やメタンや二酸化炭素などの温室効果ガスが、たくさん含まれています。地球温暖化によって永久凍土が解けると、そこに含まれている有機物が分解されることなどによって、温室効果ガスが大気中に放出されます。放出された温室効果ガスは、さらに地球温暖化を加速する可能性があります。私たちは環境省環境研究総合推進費「永久凍土大規模融解による温室効果ガス放出量の現状評価と将来予測」プロジェクト[1]で、この問題に取り組んでいます。

2017年6月には、研究プロジェクト活動の一環として、アラスカでの朝日新聞の取材に協力しました。地球温暖化などに伴う環境の変化を紹介する「地球異変」シリーズ記事[2]のため、朝日新聞社機に同乗するなどして、変わりつつあるアラスカの様々な環境を紹介し、最新の研究知見を踏まえた解説を行いました。ここでは、現地調査研究の様子と、上空から見た現在のアラスカの姿を紹介します。

1. 永久凍土とは?

永久凍土と聞くと、シベリアやアラスカなど、寒さの厳しい限られた地域にしか存在しないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、地球上の陸地の14パーセントほどの広い地域が永久凍土帯と呼ばれます。チベットのヒマラヤ山脈など、標高の高い場所にも存在し、日本では、富士山や北海道の大雪山にも永久凍土があります。永久凍土帯は、一年を通して地温が0°C以上にならないような場所として定義されます。寒さの厳しい環境にあるため、観測することが難しく、その全体像がよくわかっていません。

2. 巨大地下氷「エドマ層」が融解している

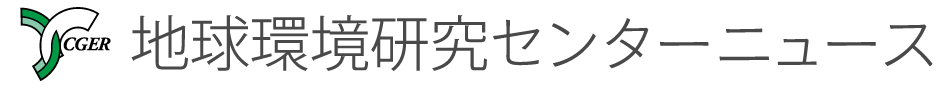

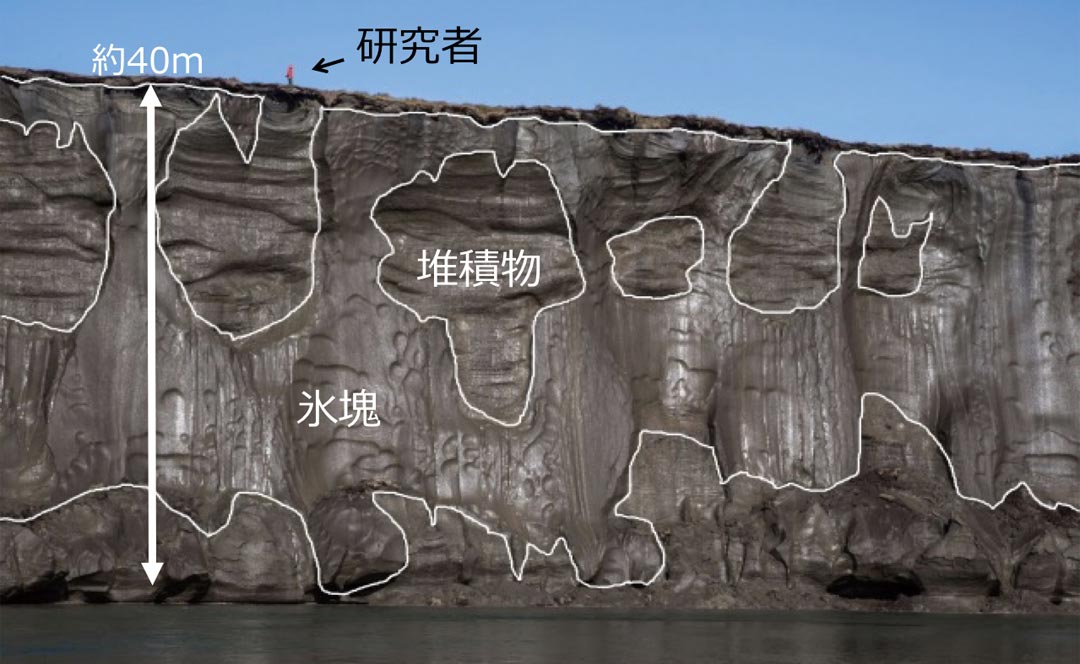

私たちが特に着目しているのは、「エドマ層」と呼ばれる、非常に巨大な氷塊を含む永久凍土です(写真1)。エドマ層が永久凍土帯に広く存在することは以前から知られていましたが[3]、近年その巨大な地下氷が速いスピードで融解していることが注目されています。例えば、写真1は2015年夏に撮影したエドマ層の地下氷が現れた崖の写真ですが、崖に近い場所を今年(2017年6月)に撮影したところ、崖の位置が数メートル後退し、水面付近には薄茶色の堆積物が溜まっていました(写真2)。エドマ層が急速に解けていることを実感させる地形です。

3. 永久凍土融解の現地調査

アラスカ北部のエドマ層で行なった現地調査の様子が写真3です。このように永久凍土がむき出しになったポイントを探して調査を行います。凍った土はコンクリートのように硬いため、氷サンプリング調査では、ドリルで氷を抜き取ります。日本や現地でその氷の分析を行い、氷の中の温室効果ガスの濃度や有機物の量を測定します。また地点を定めて、定期的に地形の変化を調べるための測量調査を行なっています。

4. ポリゴン(多角形土):上空から見た永久凍土の不思議な形

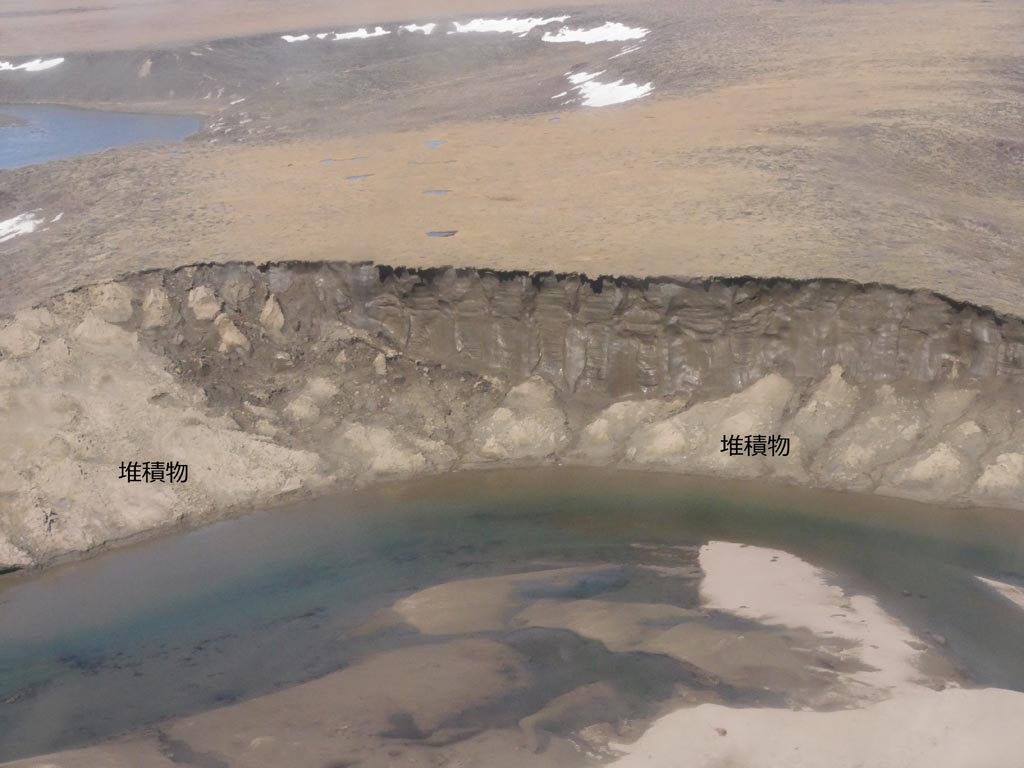

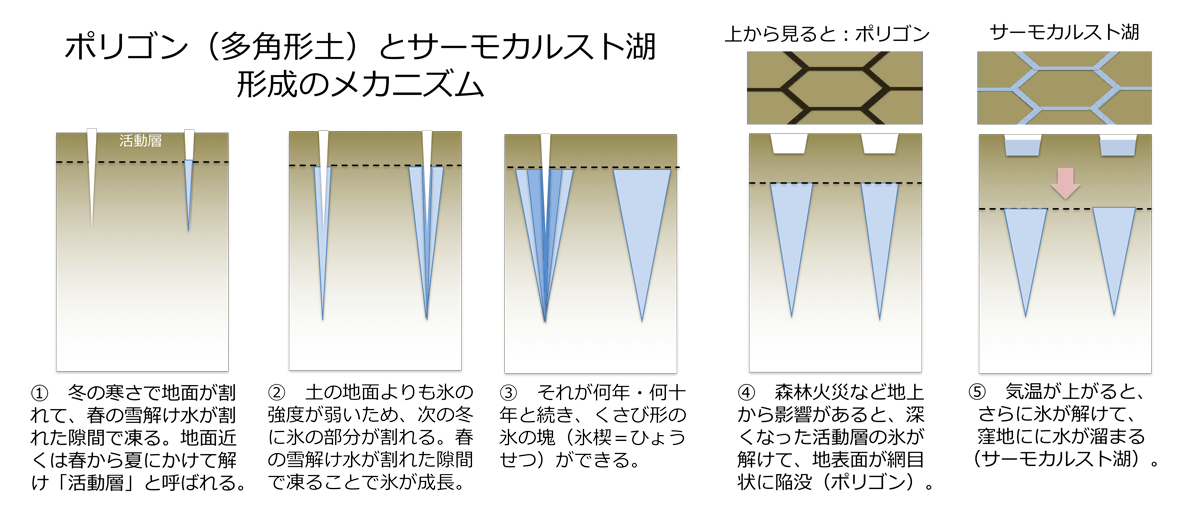

地下に永久凍土があることで、地表に特徴的な地形が現れます。朝日新聞「地球異変」シリーズのアラスカ取材に同行した際に、上空から様々な永久凍土地形を撮影しました。永久凍土地表近くには夏季に解ける部分(活動層)ができますが、その地面が網目状に陥没してできた地形がポリゴン(多角形土)です。広大なツンドラ(樹木が育たず、背の低い植物で覆われた低木林・草原)地帯に、見渡す限りポリゴンが広がる景色が写真5です。また、10年ほど前にツンドラ地帯で火災が起きた場所を通過したところ、火災の起こった場所で地面が黒く変色し、網目状の陥没が進行している様子を確認できました(写真6)。さらに、永久凍土の融解が進み、陥没した地形に水が溜まるサーモカルスト湖や、その湖が干上がった後の窪地も、同時に見ることができました(写真7)。ここで見られるポリゴンやサーモカルスト湖の形成メカニズムを、図1でわかりやすく説明します。

写真6森林火災の跡地。写真上半分の地面が黒い場所が、10年ほど前に火災が起こった場所、手前の地面が茶色く見える場所は、火災が起こっていない場所。境界がはっきりとわかる。アラスカ・ノーススロープにて、2017年6月、朝日新聞社機より撮影

5. 起きた直後の森林火災を上空から観察

アラスカでは頻繁に火災が起きており、私たちの調査中に、火災が起こった翌日の様子を観察することができました。火災が起こった跡は、木が焼け焦げたところが黒く、中途半端に焦げたところが茶色や赤っぽく、まるで紅葉しているかのように見えました(写真8)。森林の周りにはツンドラが広がっていて、黒く焼け焦げたポリゴン地形は、その下に永久凍土が広がっていることを示しています(写真9)。焼けた場所の境界が川の流れに沿っているところもあり、森林火災が川で止まった場所もあるようです。森林は地面に到達する太陽の光を遮っているため、火災で森林が消失すると、地面の温度が上がり、永久凍土が解けやすくなります。

6. 森林の中に現れた巨大砂漠?

最後に、アラスカHuslia付近にある、巨大な砂丘について紹介します(写真10と11)。遠く離れた上空から見ると、森林の中に広がる大きな湖か何かのように見えましたが、近づくと、黄色い巨大な砂丘でした。砂丘の大きさは10km程度、砂丘の内部には木があり、砂に飲み込まれたかのように見えます。森林の中に現れた巨大な砂漠のように見えました。この巨大砂丘の近くには、同様の地形(Great Kobuk Sand Dunes)があり、15万年前頃、氷河が地面を削り、氷河の解け水が溜まってできる湖に砂が堆積し、その湖が乾燥して消失してできたそうです[4]。しかしHusliaの地形がどのようにできたのか、詳しいことはわかっていません。

7. 研究プロジェクトでは

地球温暖化によって、永久凍土面積は減っていくと予測されています。私たちの研究プロジェクトでの数値モデルを使った計算では、将来の社会経済シナリオなどによって結果は違いますが、2100年時点で33%〜50%程度減少する結果になりました。ただし、永久凍土の現在の分布や融解過程には不明な点が多く、予測には大きな幅が生じます。

今後、私たちのプロジェクトでは、現地調査の知見を活用し、エドマ層の融解が地球温暖化に及ぼす影響の評価を行います。これまでの調査で、森林火災跡地では、永久凍土の融解によって年間数センチメートル地面が沈降していることがわかりました[5]。さらに、エドマ層の氷の中にある気泡のガス濃度を測定すると、メタン濃度が大気中の何千倍もあることがわかりました。永久凍土が融解すると、氷の気泡の中のメタンガスが放出されるだけでなく、前述のように凍土中に保存されていた古い有機物が分解されます。その結果、好気的な、酸素がある環境では二酸化炭素が放出され、サーモカルスト湖底などの嫌気的な、酸素が十分にない環境ではメタンが放出されます。これらの複雑な過程を考慮しつつ、観測で得られたエドマ層の知見をどのようにモデルに取り込むかが、重要な課題です。現地での様子や最新の成果などは、ウェブサイト[1]で更新しますので、興味を持っていただいた方は、ぜひご覧ください。

※国立環境研究所の動画チャンネルから観測の様子(【永久凍土地帯を歩く】アラスカ・バローにて)をご覧いただけます。

脚注

- 永久凍土大規模融解による温室効果ガス放出量の現状評価と将来予測:環境研究総合推進費課題2-1605 http://www.jamstec.go.jp/iccp/j/pfch4/

- 朝日新聞「地球異変」シリーズ http://digital.asahi.com/articles/ASK7J7TC5K7JULBJ00J.html など。

- 極北シベリア、福田正己著、岩波新書、1996年

- http://www.amusingplanet.com/2014/06/the-great-kobuk-sand-dunes-alaskan.html

- Iwahana et al., J. Geophys. Res.: Earth Surface, 121(9), 1697-1715 (2016)