2015年12月号 [Vol.26 No.9] 通巻第301号 201512_301004

コンパクト加速器質量分析装置出動! —3…, 2…, 1…, CAMS are go!—

CAMSとは、加速器質量分析法(Accelerator Mass Spectrometry: AMS)を用いた分析装置です。炭素14(Carbon 14)の分析専用に、コンパクト(Compact)に造られたので頭に “C” が付いています。

地球環境研究センターでは、地球上にある各種の炭素の動きや起源などを調べています。炭素は陸上や海洋の動植物、化石、石灰岩などの岩石、果てはマグマまで、ありとあらゆるものに含まれる元素です。地球温暖化に関わる二酸化炭素の中にも文字通り炭素が含まれています。

炭素中に微量に含まれる炭素14(14C)は、これらの起源や循環の様子を調査するために非常に有効な物質です。あまりに微量なため測定が難しく、これまで十分な試料を測ることができませんでした。

しかし、地球環境研究センターでは、CAMSの立ち上げから測定のための精度検証などの準備を経て、2015年、ついに、待望の実試料測定に入れる運びとなりました。出動準備完了!といったところです。

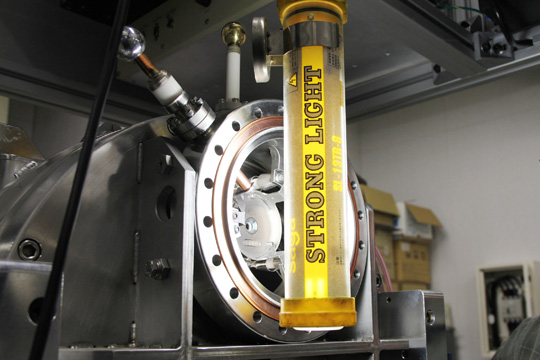

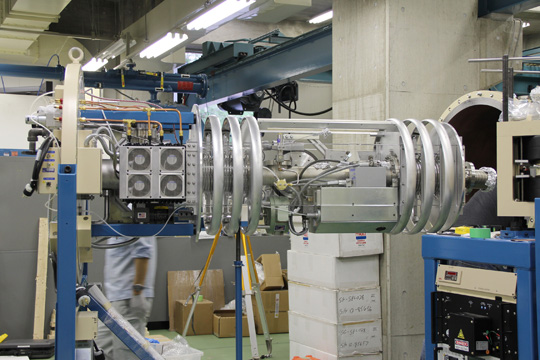

CAMSはコンパクトとは言え、高エネルギーを利用した加速器装置の一種ですので、メインとなる加速タンクは横幅2メートルほどもありますし、最も重い部品である電磁石は、磁石の部分だけで3トンほどというヘビー級です。しかもこれらの部品をイオンビームが通るビームライン[1]から1ミリもずれないように配置しなければいけないので、組み立ては大変な作業でした。部品の搬入や組み立ての様子はまるで近未来の宇宙映画のようです(写真1〜4)。

1. 炭素14ってどのようなもの?

ところで、CAMSが測っている炭素14とは一体何者なのでしょう?

炭素には同じ炭素でも重さの違うものが三種類(12C、13C、14C)[2]あります。自然界では、そのうち炭素12(12C)が約99%を占めていて、炭素13(13C)はわずか1%、炭素14(14C)に至っては炭素全体の1兆分の1しか存在しません。

なぜ、この微量な炭素14が重要なのか? それは、この炭素14だけが放射性を持っていて、時間が経つと壊れていく性質(放射性崩壊)[3]があるからです。生物は体内に一定量の炭素14を持っているのですが、この性質のために、死んでから時間が経った古代人の骨などの古いものは炭素14の含有量が少なくなっています。考古学分野ではこれが年代測定に応用されています(例えば遺跡から発掘されたミイラや、縄文土器に付着していた植物片など、炭素14の量を測ることでどれくらい古いものかがわかります)。さらに、何十万年も昔の化石のようなものは、あまりに古いので炭素14が含まれていません。ですから “化石” 燃料を燃やして出てくる二酸化炭素にも炭素14は入っていないのです。

そもそも炭素14はどこからくるのでしょうか? 実は、地球の上空で、降り注いでいる宇宙線と窒素(14N)がぶつかって作られます[4]。できてきた炭素14は、酸化されて二酸化炭素になって大気中に紛れ込み、光合成によって植物に吸収されていくのです。そのため、地球上の植物やそれを食べている動物は、体内に大気と同じくらいの割合の炭素14を持っていることになります。つまり動植物が呼吸をして吐き出す二酸化炭素にもそれと同じくらい炭素14が含まれることになってきます。

このように二酸化炭素だけ取り上げてみても、炭素の起源によって炭素14の割合がかなり変わってきます。従って炭素14を調べる事が地球の炭素循環を知る鍵になるのですね。

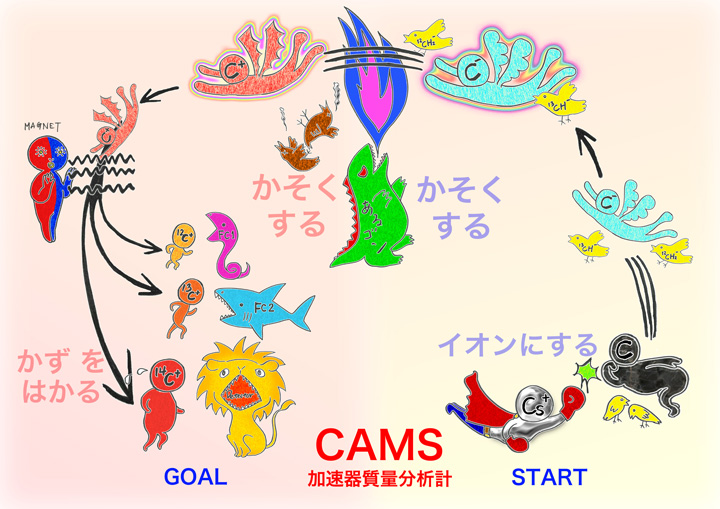

2. CAMSはどうやって炭素14を測るのか?

CAMSの “MS” は質量分析の意味で、重さによってものを分けて測定するシステムです。例えば、炭素14は簡単に言うと14という重さを持っています。炭素12は重さ12です。同じ炭素という元素でも、重いものと軽いものを分離してくれるので測定できるのが質量分析です。ところが、ここで問題発生です!重さ14のものは実は炭素だけではありません。空気の中に多量にある窒素も重さ14ですし、炭素12に水素(重さ1)が2個くっつく(12CH2)と重さ14に、炭素13に水素が1個くっつく(13CH)と、これまた14になります。質量分析ではこのように、違う物質でも同じ重さ(質量)のものがあると “同じもの” として検出されてしまうのです。

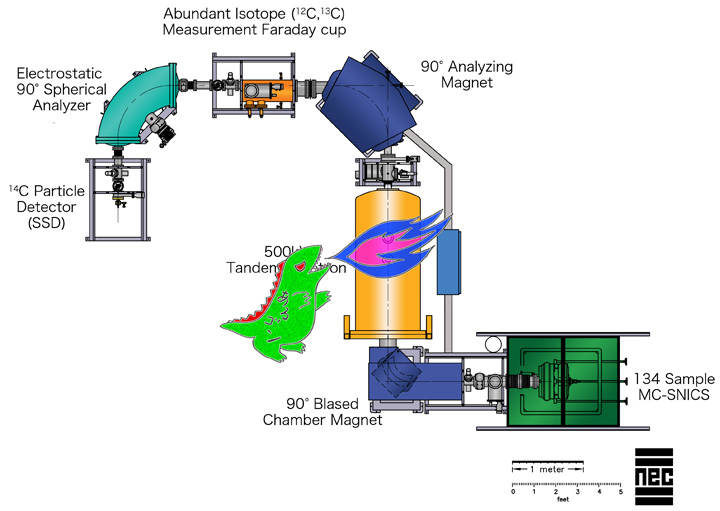

そこで、同じ質量の邪魔なものを除外する仕組みが、CAMSの “A” に関係しています。Aはアクセル、加速です。AMSでは電気的に加速するので、まず装置の入り口で固体炭素試料[1]に電子をくっつけて電荷を持ったマイナスイオン(C−)にします。ここに炭素14分析の最大の敵である窒素が間違って入り込んだとしても、窒素は炭素と違って電子とくっつきにくい性質を持っているのでマイナスイオンになることができません。最大の敵はこの入り口で除かれてしまうのです。

加速の過程では、窒素に次ぐ妨害因子である12CH2、13CHのような分子ができてしまうことがあります。これらは加速の中盤、最も速くなったところに待ち構えている、アルゴン(Ar)ガスにぶつけられることで除かれます。すごいスピードでアルゴンのガスにぶつかると、炭素14の “原子” はガスを通過できるのですが “分子” は壊れてばらばらになり、質量14ではなくなってしまうのです。

その他にも、機械の中から出てくる微量成分などの各種の妨害を除去しつつ、最終的に炭素14だけを測れるように様々な工夫がされています(図1、2)。

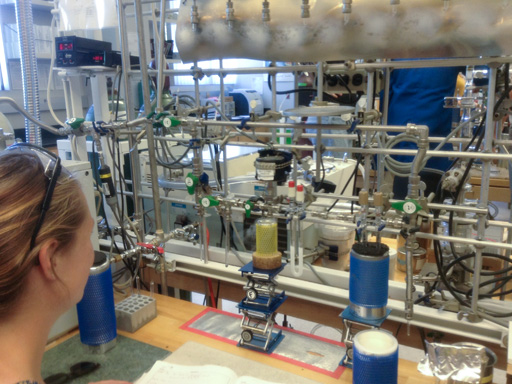

3. そうして準備完了

国立環境研究所地球環境研究センターに導入されたCAMSは、アメリカのウィスコンシンというとても寒い場所で造られ日本にやってきました。そして、私は昨年度、突然CAMSのオペレーターの任をいただくことになりました。2014年夏にはこれまた突然、最先端の炭素14測定ラボがあるアメリカの大学での研修を受けるようにという指令が下りました(写真5、6)。ほとんど泣きながら渡米し、よくわからない英語の中から、なんとか、炭素14測定の重要な情報を得て帰国しました。

地球環境研究センターのCAMSと私は、この分野ではよちよち歩きの子供のようなものですが、日本や世界の偉大な諸先輩方にご指導いただいて、少しずつ、少しずつ、一緒に成長しているように思います。

さて、当面の我々の目標は高い測定精度を出すことです。様々な標準試料などを何度も測定しつつ、手探り状態で毎日分析を進めて、これまででCAMSでの測定精度は2〜3‰[5]くらいになることがわかりました。現在の大気の二酸化炭素の状況を(平均に近い値をとって仮に)濃度400ppmとし、炭素14の割合を20‰(Δ14C値)とすると、化石燃料由来の二酸化炭素が1ppm増えることで、炭素14が約2.5‰低い方にシフトすることになります。それを考えるともう少し測定精度を高くできるように頑張りたいところです。

炭素循環の鍵を握る炭素14を測るという重要任務を受けた私は、今日も地球環境研究センターで働いています。大気中に数百ppmしかない二酸化炭素の中の、1兆分の1しかない炭素14の、わずか数‰以下の高い精度と戦いながら、地球環境研究センターのCAMSが世界に羽ばたく日を夢見ています。

脚注

- CAMSでは試料をグラファイト(個体炭素、いわゆる炭)の形で用意して、試料自体を炭素イオンビームとして飛ばして測定する仕組みになっています。ビームラインというのは試料炭素イオンが飛んでいく通り道のことで、道の最後に検出器が置かれ測定されます。

- 同じ元素でも原子核の中の中性子の数によって重さの異なるものが存在し、これらを同位体と呼んで区別しています。12C、13Cは安定した原子の状態であり、時間が経っても変化しないため、安定同位体と呼ばれています。

- 放射性炭素14Cは時間が経つと放射線(β線)を放出して安定な14Nになります。このように放射性元素が時間を経て安定な元素に変わることを放射性壊変と言います。放射性元素の種類によって時間あたりに壊変する割合が決まっているため、全体の半分が放射性壊変を起こすまでの時間のことを、半減期と呼んで指標にしています。14Cでは多くの議論を経て、5730年という半減期が最も一般的に使われています。

- 厳密に言うと、放射性炭素14Cは、地球に降り注いだ宇宙線が大気中の物質にぶつかって二次的にできる熱中性子と窒素が反応することによって作られます。

- 炭素14の分析では “‰” パーミル(1/1000)という単位を使って測定値を表します。これは、対象の試料における炭素12に対する炭素14の割合を考えた時に、それが基準となる標準試料からどれくらいずれているか、を表すものです。ですから、標準試料に比べて炭素14の割合が多いものがプラスの数字、少ないものはマイナスの数字で表され、14Cが全く入っていないものは −1000‰になります。