2012年6月号 [Vol.23 No.3] 通巻第259号 201206_259001

全国環境研協議会・酸性雨広域大気汚染調査研究部会

1. はじめに

2012年2月7〜8日に、表題の会議が国立環境研究所で開催された(写真)。この部会は、地方自治体の環境研究所(以下、地環研)を会員とする全国環境研協議会(以下、全環研)の中にあり、全国の地環研から集められた委員とボランティアとして要請を受けた環境省、国の研究所や大学の先生方などで構成されている。部会の活動は、主に酸性雨全国調査の実施に関わるものであり、本調査結果は国立環境研究所・地球環境研究センターの地球環境データベースプロジェクトで公開、または公開予定となっている。

写真全環研・酸性雨広域大気汚染調査研究部会委員および有識者

2. 全環研酸性雨調査の過去と現在

昔使われたが、最近は使われない言葉を死語と呼ぶ。環境問題にも流行り・廃りがあり、死語とまでは言わないが、「酸性雨」という言葉が使われる機会は減っている。実際に当部会も2008年度までは「酸性雨調査研究部会」であったが、2009年度からは「広域大気汚染」という言葉が追加された。13カ国が参加する東アジア酸性雨モニタリングネットワークのセンターは2010年に「酸性雨研究センター」から「アジア大気汚染研究センター」へ名称変更した。だがこれは、酸性雨問題の中にガスやエアロゾルが直接沈着する「乾性沈着」が含まれること、対象のガスとして「オゾン」も含まれることなどから、長距離輸送汚染、越境大気汚染、あるいは広域大気汚染といった部分のウエイトが増えたことにもよる。すなわち、言葉とともに「酸性雨」という問題自体がなくなったわけではないが、問題自体の全体像は変化してきているとも言える。

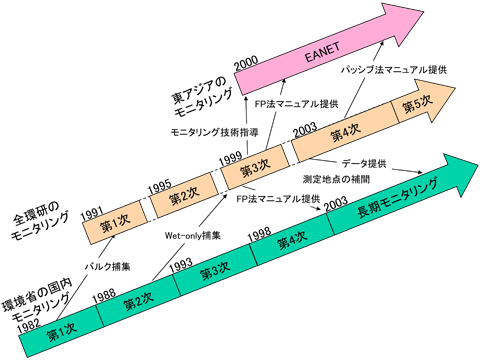

全環研が酸性雨全国調査を始めたのは1991年度からであり、調査準備段階から数えて部会発足からすでに20年以上を経過している。部会長は事務局の地環研の所長が歴任する。何年も前になるが、就任したばかりの部会長から「何年続ける気だ。いい加減にしろ」とお叱りを頂いたことがあった。確かに表に示す通り、調査方法や調査項目は変化してきたが、一見すると目立った違いはないように思われる。しかしながら、その中身は大きく進んできた。例えば1999年度からの第3次調査は「湿性沈着」と「乾性沈着」両方の調査が行われ、図に示す通り、それまでの環境省の後追い的な調査から脱却した時であった。さらにその後は、他の広域モニタリングにおいて、全環研の経験や技術が活用されるようになっていったのである。これはすでにリタイアされた団塊の世代の能力に負うところも大きかったが、地環研の「測る」という技術力があって可能となったものである。

表全環研による酸性雨全国調査の概要

| 調査対象 | 調査地点数 | 調査手法 | 調査期間 | |

|---|---|---|---|---|

| 第1次 | 降水成分 | 1991年度:158地点 1992年度:140地点 1993年度:140地点 |

ろ過式採取法(バルク採取)による原則1週間単位の試料採取 | 通年調査 |

| 第2次 | 降水成分 | 1995年度:52地点 1996年度:58地点 1997年度:53地点 |

バケット(バルク採取)による1日単位の試料採取 | 夏季及び冬季の2週間調査 |

| 第3次 | 湿性沈着 | 1999年度:47地点 2000年度:48地点 2001年度:52地点 |

降水時開放型捕集装置(ウェットオンリー採取)による原則1週間単位の試料採取 | 通年調査 |

| 乾性沈着 | 1999年度:25地点 2000年度:27地点 2001年度:29地点 |

フィルターパック法による原則1–2週間単位の試料採取 | ||

| 第4次 | 湿性沈着 | 2003年度:61地点 2004年度:61地点 2005年度:62地点 2006年度:57地点 2007年度:61地点 2008年度:60地点 |

降水時開放型捕集装置(ウェットオンリー採取)による原則1週間単位の試料採取 | 通年調査 |

| 乾性沈着 | 2003年度:32地点 2004年度:34地点 2005年度:35地点 2006年度:28地点 2007年度:28地点 2008年度:29地点 |

フィルターパック法によるガス及び粒子状成分調査,原則1–2週間単位の試料採取 | ||

| 2003年度:59地点 2004年度:61地点 2005年度:59地点 2006年度:39地点 2007年度:34地点 2008年度:37地点 |

パッシブサンプラー(O式およびN式)によるガス成分調査,月単位の試料採取 | |||

| 第5次 | 湿性沈着 | 2009年度:72地点 2010年度:67地点 |

降水時開放型捕集装置(ウェットオンリー採取)による原則1週間単位の試料採取 | 通年調査 |

| 乾性沈着 | 2009年度:32地点 2010年度:35地点 |

フィルターパック法によるガス及び粒子状成分調査,原則1–2週間単位の試料採取 | ||

| 2009年度:42地点 2010年度:41地点 |

パッシブサンプラー(O式)によるガス成分調査,月単位の試料採取 |

| データの公表 | 報告書の公表 | |

|---|---|---|

| 第1次 | 国立環境研究所地球環境研究センターホームページ(http://db.cger.nies.go.jp/dataset/acidrain/ja/01/)に掲載 |

|

| 第2次 | 国立環境研究所地球環境研究センターホームページ(http://db.cger.nies.go.jp/dataset/acidrain/ja/02/)に掲載 |

|

| 第3次 | 国立環境研究所地球環境研究センターホームページ(http://db.cger.nies.go.jp/dataset/acidrain/ja/03/)に掲載 |

|

| 第4次 | 国立環境研究所地球環境研究センターホームページに掲載予定 |

|

| 第5次 | 国立環境研究所地球環境研究センターホームページに掲載予定 | 全国環境研会誌 VOL.36, NO.3, (第5次酸性雨全国調査報告書 [平成21年度]) |

図全環研の酸性雨全国調査と他の広域モニタリング網の関係

しかしながら、これらの技術力が失われる危険性が高まっているのも事実である。現在の地環研はリタイアした職員の補充もままならず、支所・分所は廃止され、かつて大気と水質に分かれていた部門は統一され、予算も大きく削減され、時には名古屋市のように研究所の存続さえ危機を迎えるようになっている。しかし、悲観ばかりしている訳にはいかない。環境の技術者・研究者は地環研に限らずしぶとい。例えば、財政難の厳しい条件下であっても表に示すように近年の全国調査地点数は減っていないのである。この全国調査は、予算がない中、手弁当で各自治体や機関がモニタリングを行っており、真っ先に縮小していく可能性が高いものと考えていたが、結果は全く異なっていた。これから先、さらに厳しくなれば減っていくこともあるだろうが、少なくとも現在は維持できているのである。ただし、モニタリング活動が維持できているだけでは十分ではない。例えば前述のお叱りに応えられる進歩が必要である。現在の第5次調査のテーマは、窒素成分沈着量のより高精度の評価と山間部などを含めた対流圏オゾン濃度の把握である。2月7〜8日の会議では、これらのテーマを中心に全国の沈着量把握についての報告書作成、あるいは成果の公表などについて多くの議論がなされ、今年も積極的な活動が見込まれているところである。

3. 酸性雨調査の今後

現在まで、酸性雨全国調査は、報告書の他に複数の論文、70報を超える毎年の学会発表など確実な成果を上げ、特に測定法や乾性沈着速度算出などの沈着量評価手法の確立に貢献してきた。これらの意義は、前述のお叱り頂いた部会長が退任する際に「この部会の活動は全環研の宝である」と挨拶していただいたことでもわかっていただけるだろう。しかしながら、測定および評価方法の確立が進んできたことから、今後は同様の方向で成果を上げることは難しくなりつつある。「継続は力」であるが、モニタリングを続けるだけでは現在のプログラムを維持するだけのモチベーションは得られない。予算のないこの調査は、モチベーションによって支えられているものだからである。

ここで逆に考えてみよう。新たなモチベーションや予算を獲得する方法を考えれば良いのである。例えば、ある研究機関からの共同研究依頼を受け、全環研のモニタリング活動の際に追加でブラックカーボンのサンプリングを行った地環研がいくつかある。これらの地環研は、今年度に獲得された科研費の研究分担者となり、予算配分を受ける。また、実施中の乾性沈着成分濃度を測定するフィルターパック法において、ろ紙を1段増やし、これまで全国調査されたことのない亜硝酸ガス濃度を測定してきた地環研が全国に8機関あるが、これらの地環研も今年度に獲得された科研費の研究分担者あるいは協力者となり、消耗品の提供や物品の貸与などが見込まれている。これらの方法は、国立環境研究所のI型(地環研等との共同研究を各々の研究所で実施)、II型(国立環境研究所と複数の地環研等の研究者による共同研究)研究も同様の側面があり、過去には国立環境研究所の研究者を筆頭に外部資金によるアンモニアの全国調査を同様の方法で行ったこともあるなど、必ずしも新しい方法ではない。しかしながら、国立環境研究所だけでなく、全国の大学や他の研究所の先生方と全環研のネットワーク、あるいはその中の地環研のグループが広域で共同研究を行うなど、より積極的な取り組みによって、その可能性は大きく広がることが考えられるのではないだろうか。

4. おわりに

「酸性雨」という言葉の代わりとして「広域大気汚染」や「越境大気汚染」が使われているようだ。「大気汚染」自体は決して新しくはなく、大きな括りの言葉である。だからこれは逆にチャンスでもある。大気中のどんな物質も対象と成り得るからである。欧州のモニタリングネットワーク(EMEP)も「酸性雨」だけではなく、今は多くの物質を対象としている。また、大気と水質の部門が統一された場合においても、逆に多くの分野が対象となると考えることもできる。金も力もない地環研かもしれないが、その強みはフィールドをもっていることである。その強みを活かし、育ってきたモニタリングネットワークをさらに発展させることを今後は考えていくのはいかがだろうか。われわれのネットワークが適切に活用され、大きな成果が上がることは、活用される側にとっても嬉しいことであろう。このニュースを読んでいただいた研究者およびその共同研究者の方でわれわれのネットワークとの共存共栄を考えていただける方は是非、ご一報願いたい。

- 【連絡先/共同研究呼びかけ先】

- 酸性雨広域大気汚染調査研究部会委員 野口泉 (

)

)

*国立環境研究所全国酸性雨データベースのウェブサイト(http://db.cger.nies.go.jp/dataset/acidrain/)がリニューアルされました。