2013年7月号 [Vol.24 No.4] 通巻第272号 201307_272005

長期観測を支える主人公—測器と観測法の紹介— 6 地球温暖化と土と二酸化炭素—土壌からのCO2フラックス観測を支える箱—

1. はじめに

下の写真(写真1)で、地面に設置された透明な箱は、何をするためのものかと思われるでしょう。これは、土壌から発生する二酸化炭素(CO2)を測定している装置です。そういわれても、なぜ、何のためにそのようなことをするのかという疑問が起こるかも知れません。本稿では、まずその理由から述べたいと思います。

写真1森林跡地に設置されたCO2測定用のチャンバー

近年、地球温暖化という単語を見たり、聞いたりすることが多くなっています。そしてその原因が、大気中のCO2濃度の上昇であるということを、多くの人が認識しています。しかしながら、土壌が非常に大きなCO2の放出源であることは、一般的にはあまり意識されていません。

なぜ土壌からCO2が放出されるのでしょうか。一つには、土壌中に存在する植物の根が、新陳代謝によって酸素を吸収し、CO2を放出するためです(根呼吸)。また、地面および土壌中に生息しているモグラ、アリ、ダニ、ミミズなどの小動物による呼吸、さらにはカビおよびバクテリアによる呼吸も、土壌呼吸に大きく寄与するものです(総じて微生物呼吸)。そして土壌呼吸とは、根呼吸と微生物呼吸を合わせた、土壌由来のCO2放出(土壌CO2フラックス)として定義されます。実際に、地球上の全陸域における土壌CO2フラックスは、2008年時点において、炭素換算で年間約980億t(tC)と推定されています。人為活動に由来する年間CO2排出量が72億tCですから、土壌は途方もない量のCO2放出源であることがわかります。ここでポイントとなるのが、土壌呼吸の半分以上を占める微生物呼吸です。微生物呼吸は温度上昇の影響を敏感に受けるため、地球温暖化によるわずかな温度上昇でも、土壌からのCO2フラックスは大幅に増加します。そして、それによって大気中に放出されたCO2は、さらに地球温暖化を助長するということになりかねません。そのため、土壌CO2フラックスに注目することは、温暖化という問題を抱える地球環境を考える上でも、重要な意味をもちます。

では、どうやって土壌CO2フラックスをとらえるのでしょうか。土壌は大気とは異なり、観測対象としては著しく不均一で、透過性が低く、遠隔からのアクセスが難しい対象です。そのため現状では、広域の土壌CO2フラックスを一度に観測することはできません。しかし、ある程度限定的な面積の土壌CO2フラックスを測定して、広域のフラックスを見積もることは可能です。そこで利用されるのが、最初に述べた箱(チャンバー)であり、チャンバーを利用して土壌から放出されるCO2の量を測る方法をチャンバー法とよびます。いうなれば、チャンバーはCO2フラックスを観測する上での基本単位となるものです。

2. 観測の概要

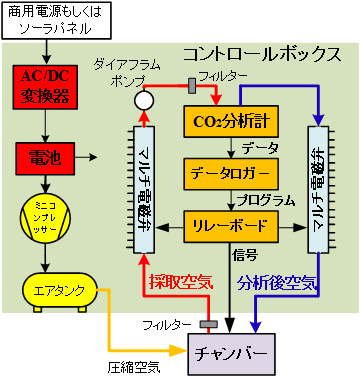

国立環境研究所では、1990年代から独自に開発したチャンバーシステムを用いて、土壌CO2フラックスの長期観測を行っています(図1)。その基本的な構造は、24個のチャンバーと、それを制御するコントロールボックス(写真2)からなります。このシステムでは、チャンバーの蓋は圧縮空気で自動的に開閉し、一つのチャンバーは2.5分間だけ密閉されます。そしてその間に、真空ポンプによって、チャンバー内の空気が接続されたチューブを経由してコントロールボックス内の分析計に送られ、CO2の濃度変化がデータロガーに記録されます。24個のチャンバーのうち、閉じているのは1個のみで、他の23個は開放されています。一つのチャンバーで測定が終了すると、次のチャンバーの蓋が閉じ、1時間で24個全てのチャンバー内で測定が行われます。この繰り返しによって、1時間ごとのCO2フラックスが連続的に測定されていきます。また、チャンバー内の気温、地温、土壌含水率といった環境データに関しても、各センサーを取り付け、CO2の濃度変化と同時に収集しています(図2)。

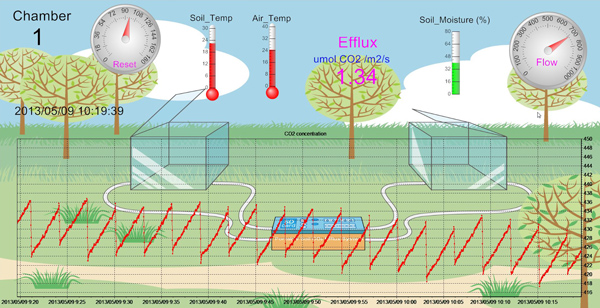

図1チャンバーシステムの概要図

写真2チャンバーを制御するコントロールボックスの操作パネル(左)と、配線・配管口(右)

図2各チャンバーにおける測定時(2.5分間)の二酸化炭素濃度の変化(下部の赤い点線)と、地温やチャンバー内の気温、土壌含水率などの環境要因(上部のメーター類)

3. チャンバー法と本システムの特徴

初期のチャンバー法では、密閉したチャンバーの内部に一定時間静置したアルカリ溶液を回収し、実験室内において塩酸で滴定して、CO2吸収量を算出することからフラックスを推定していました。しかし、この方法はアルカリ溶液の濃度や量により、測定誤差が大きくなってしまいます。ポータブルCO2分析計が開発されてからは、それをシステムに組み込んだチャンバー法が主流となっており、本システムも高精度なCO2分析計(LI-820もしくはLI-840、Li-cor社)を内蔵しています。これによって、高い精度でCO2フラックスの測定を行うことが可能となっています。

チャンバーの構造に関しては、チャンバーの開閉、サンプリングする空気の流路構造などから、通気型と密閉型タイプとにわけられます。そこで重要なのは、測定期間を通して、チャンバー内部の環境が、外部の環境と比して変化しないということです。自動開閉型である本システムでは、チャンバーは測定時2.5分間密閉されますが、それ以外では開放されています。そのため、チャンバー内部の環境は、降水量、土壌含水率、気温、地温、日射量、さらに落葉量に至るまで、外部の環境とほぼ差がありません。そして自動開閉型ゆえに、電力さえ確保できれば、年単位での長期連続観測が可能です。本チャンバーシステムの総消費電力は約15Wであり、120Wのソーラパネル3枚と蓄電池を組み合わせた電源で、10年程度におよぶ連続観測が可能です。

4. 観測の障害

本システムでは土壌CO2フラックスを自動的に観測可能ですが、定期的なメンテナンスは必要となります。森林内にシステムを設置してあるため、落枝や倒木でシステムが破損することもしばしばです(写真3)。小さな破損ならば現場で補修可能ですが、大破してしまった場合は、修復されるまで、そのチャンバーのデータは用いることができません。しかしながら、本システムは多チャンネルであるため、少数のチャンバーが故障しても、観測結果に与える影響は小さくてすみます。途上国で観測を行う場合には、猟銃の流れ弾による損傷など、人的要因も故障の原因となり得ます(写真4)。その場合、フェンスを設置することでチャンバーシステムを保護することも必要です。

写真3倒木により破損したチャンバー

写真4マレーシアの熱帯林において密猟の散弾銃で破壊されたチャンバーの様子

5. チャンバーネットワークと温暖化影響の把握

われわれのプロジェクトでは、現在本システムを用いて、国内10拠点(北海道大学天塩研究林にある針広混交林、苫小牧国有林の台風跡地、白神山地ミズナラ林、苗場山ブナ林、つくばアカマツ林、富士山北麓カラマツ林、広島アラカシ林、宮崎スダジイ林など)に加え、東アジアと東南アジアを中心とする海外サイト(内モンゴル乾燥草原、青海チベット高山湿地、雲南亜熱帯林、マレーシア熱帯林など)でも土壌CO2フラックスの長期観測を展開しています。特に国内拠点では、測定チャンバーの上に赤外線ヒーターを設置し、土壌の表面付近の温度を人工的に約2.5℃上昇させた上で、土壌CO2フラックスを2〜7年にわたって観測しています(写真5)。このようなチャンバーネットワークによる観測から、地球温暖化の土壌呼吸に対する影響が、徐々に明らかになってきています。

写真5上部にヒーターを設置した温暖化操作実験

6. まとめ

冒頭で述べた通り、現状では土壌の特性から、地球規模での土壌CO2フラックス観測は難しいものとなっています。そのため、各気候区分、植生におけるサイト単位での観測データから、広域における推定値を算出するといった手法(ボトムアップ的手法)が現実的です。だからこそ、本稿で述べたチャンバーネットワークのような観測網を設け、より多くのサイトで、連続的かつ集中的なデータ収集・蓄積を行うことが重要となってきます。その意味で、本稿で紹介したチャンバーから得られたデータは、将来の地球環境を考える上で、決して疎かにできない基本データであるということができるでしょう。