Q6日本でもマラリア流行?

!本稿に記載の内容は2010年3月時点での情報です

温暖化が進んでマラリアをうつす蚊が日本に入ってくると、日本でもマラリアが流行するのですか。

小野雅司 環境健康研究領域 総合影響評価研究室長 (現 環境健康研究センター フェロー)

実は日本にはすでにマラリアを媒介する蚊が広く生息しているのです。一方、マラリア患者についてみると、国外の流行地で感染・発病して帰国するケースや国外で感染して帰国後国内で発病するケース(輸入マラリア)はありますが、国内で輸入マラリア患者から二次的に感染した例はありません。温暖化によって媒介蚊の生息域が拡大することは確実ですが、日本のように都市化が進み、衛生状態の整った国で、実際にマラリアが再流行する可能性は低いと考えられます。

マラリアが流行するための必要条件

マラリアは、マラリア原虫を蚊が媒介することで伝染する病気で、患者の血を吸った蚊が別の人を刺すことによってうつります。流行に必要な要素は、(1) 患者、(2) 媒介蚊、(3) 刺される人、です。温暖化との関係を中心に詳しくみていきます。

- (1)

- マラリア患者:日本のマラリア患者はすべて国外で感染したものです。したがって、マラリア患者が増える要因としては、海外旅行者の増加、現地滞在期間の長期化、秘境など訪問先の多様化、日本にやって来る外国人の増加、に加えて、温暖化によるマラリア流行地域の拡大(これまで安全だった地域が安全でなくなる、夏だけの流行が1年中流行する)が挙げられます。

- (2)

- 媒介蚊:マラリア媒介蚊は日本に2種類います。比較的軽症の三日熱マラリアを媒介するシナハマダラカは日本全国に広く分布しています。一方、重症の熱帯熱マラリアを媒介するコガタハマダラカは沖縄の宮古・八重山諸島に分布していますが、今のところ、沖縄本島では見つかっていません。温暖化が進めば、沖縄本島から、九州南部、四国の太平洋地域まで拡がるといわれています。

- (3)

- 刺される人:マラリア媒介蚊に刺される可能性のある場所に住んでいる、あるいは生活している人が問題になります。マラリア媒介蚊、特にコガタハマダラカは山裾の小川・渓流を好んで棲み、飛翔距離もごく狭い範囲に限られているので、都市化の進んだ現在では、農作業や牧畜、山仕事などに従事している人が刺される危険性はありますが、多くの市民にとってはコガタハマダラカに刺される危険性は非常に小さいといえます。

マラリアが流行するためのもう一つの条件

(1) 患者、(2) 媒介蚊、(3) 刺される人、のどれかが欠けてもマラリアは伝染しませんし、これらすべてがそろっても必ず流行が起きるわけでもありません。“媒介蚊が患者の血を吸って、別の人にうつす”、ここには、微妙なバランスが成り立っています。媒介蚊が吸血した直後の病原体は不活性で、この状態で刺されても感染しません。蚊の体内でおよそ10日間たつと病原体は活性化し、その後に刺された人は感染します。一方、マラリア媒介蚊の寿命は1週間から2週間です。つまり、病原体が活性化するまで蚊が生き延びて人を刺せばマラリアの勝ち、その前に蚊が死んでしまえば人間の勝ち、ということになります。

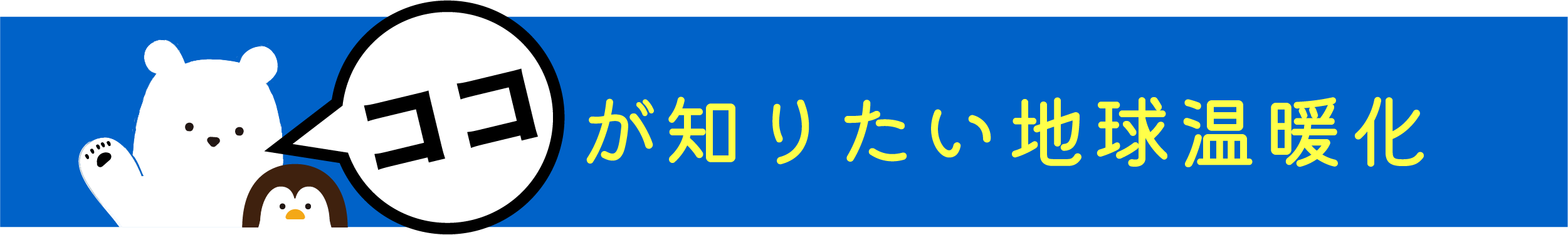

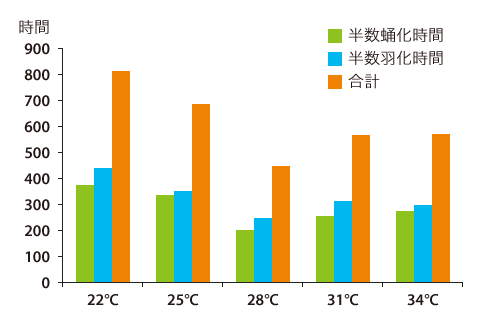

では、温暖化が進むとどうなるでしょう。大事なことがいくつかあります。暖かくなると、マラリア病原体の成長速度が速くなり、短期間で活性化します。またマラリア媒介蚊の寿命が延びます(図1)。これは、マラリア病原体が活性化するまで生き延びた媒介蚊が人を刺す、言い換えると一人の患者から次の感染が起きる可能性が高まることを意味します。もう一つ、暖かくなると媒介蚊の成長速度が速くなります。蚊は卵 → 幼虫 → 蛹(さなぎ)→ 成虫と成長していきますが、幼虫から蛹、蛹から羽化して成虫、になるまでの時間が短くなります(図2)。温暖化が進めば、世代交代が速まり、これまで比較的密度の低かった温帯地域でもマラリア媒介蚊の密度が高まることを意味しており、日本についても、宮古・八重山諸島にわずかに生息しているコガタハマダラカが、生息範囲を拡げるだけでなく、生息期間、密度を高める可能性があります。

図1飼育温度とマラリア媒介蚊(コガタハマダラカ・雌)成虫の平均寿命

出典:温暖化による健康影響と環境変化による社会の脆弱性の予測と適応によるリスク低減に関する研究(2001)環境省地球環境総合推進費最終報告書

図2室内実験による飼育温度とマラリア媒介蚊(コガタハマダラカ)の半数蛹化時間と羽化時間

成長速度は28℃付近で最大となる。

- 半数蛹化時間:半数が蛹になるまでに要する時間

- 半数羽化時間:半数の蛹が羽化するまでに要する時間

出典:温暖化による健康影響と環境変化による社会の脆弱性の予測と適応によるリスク低減に関する研究(2001)環境省地球環境総合推進費最終報告書

なお、図1では25℃、図2では28℃が蚊の生育にとって最適で、それより高温になると平均寿命が短くなり、生育速度が鈍っています。しかし、日本のような温帯地域の場合、温暖化により蚊の生育に最適な25℃、28℃へ近づくこととなり問題といえます。

日本で再びマラリアの流行が起きる可能性は低い

実際に日本でマラリアが再流行するのか、マラリア患者 → 媒介蚊 → 人という環の中で考えてみましょう。

媒介蚊については、温暖化により日本でも流行を引き起こすのに十分な条件が整うことになります。残された要因は、輸入マラリア患者がどの程度増えるのか(感染源の増加)、人々の生活圏がどこまで蚊の生息地域に近づくのか(人と蚊の接触機会の増加)、です。現在、年間100名弱の輸入マラリア患者が報告されています。これらの患者が日本全国に、しかもその多くが都市部に散っていき、仮に治療を受けなかったとしても、媒介蚊に刺される可能性は極めて低いといえます。しかし、将来マラリア流行地域が拡大し、日本と海外の人的交流が飛躍的に増加すれば、輸入マラリア患者が急増し、国内で二次感染が起きないとはいいきれません。アフリカとつながりの深いヨーロッパの国々では、空港周辺で外国に出かけたことのない人がマラリアに感染するケース(空港マラリア)が問題になっています。

もう一つ考えなければいけない重要なことがあります。世界のマラリア流行地域をみると、流行の限界となっている地域には大きく分けて二つあることがわかります。一つは自然条件によって流行が押さえられている地域で、アフリカやニューギニアの高地がそれです。マラリア流行地域の中にありながら、一定以上の高地では気温が低すぎて媒介蚊が生息できず、マラリアが流行していません。こういった地域では温暖化の影響が確実に現れ、マラリアの流行が起こり得ると考えられています。もう一つは、日本をはじめ温帯地域にある多くの先進国で、公衆衛生という堤防で守られているため、本来ならマラリアが流行してもよい気候風土なのに流行が起きていない地域です。こういった地域では、温暖化による直接影響ではなく、温暖化によって社会・公衆衛生状況が崩壊することの危険性が問題となります。しかし現実の日本は、温暖化によって社会・公衆衛生状況が崩壊するほど脆弱ではなく、また都市化の進行によって20年〜30年前のように夕方外にいると蚊にさされるといった環境に戻ることも考えにくく、実際にマラリアが再流行する可能性は低いといえます。

デング熱

蚊が媒介するもう一つの重要な感染症・デング熱についてみると、患者はすべて国外で感染し持ち込まれる、媒介蚊のある種は国内に広く分布し、また別の種は日本のすぐ近くまで生息する、などマラリアと似た状況にありますが、大きく違う点が一つあります。デング熱の主要な媒介蚊(ネッタイシマカ、ヒトスジシマカ)は都市型で、身の回りにある水たまり(バケツの水、古タイヤの水、草花用の水、など)を好んで卵を産みつけます。

自然環境を好むマラリア媒介蚊とは異なり、デング熱媒介蚊は都市化の進行した現在の日本でも私たちを刺す可能性は高く、温暖化が進みデング熱媒介蚊の生息域が拡がると、輸入患者からの二次感染の危険性が増すと考えられます。

私たちにできることはなにか

温暖化により媒介蚊の生息域が拡がり、その密度が高くなるのを防ぐのは大変困難です。また、昔のように手軽に殺虫剤を使用して蚊の撲滅をはかるといった手段もとりにくくなっています。しかしながら、マラリアの常在しない島国日本にとって幸いなことに、海外での感染を予防することで将来のリスクを減らすことができます。海外へ旅行する時、現地の安全情報だけでなく、感染症情報にも注意し、不用意に感染しないよう心がけることが、自分の健康を守るだけでなく将来の日本のリスクを減らすことにもつながるのです。

とはいえ、国内に眼を向けるだけでなく、海外のマラリア流行地域において、経済援助、技術協力等を通じたマラリア対策を推進していくことも忘れてはいけません。

さらにくわしく知りたい人のために

- 地球温暖化の感染症に係る影響に関する懇談会(環境省) (2007) 地球温暖化と感染症 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/pamph_infection/full.pdf

- 環境省地球環境研究総合推進費 温暖化影響総合予測プロジェクトチーム (2008) 地球温暖化「日本への影響」—最新の科学的知見— (5.3(4) デング熱、マラリアの将来予測) http://www.nies.go.jp/whatsnew/2008/20080529/shiryo2.pdf

- 2008-09-01 地球環境研究センターニュース2008年8月号に掲載

- 2010-03-28 内容を一部更新