くにさき宇宙教室 シンポジウム「最新の科学で調べる 地球の大気と惑星の大気」 地球大気を宇宙から高解像度で調べる

大分県の国東高校の皆さん、こんにちは。

私は猪俣さんと同じ国立環境研究所で研究者をしております。博士号をとり、国立環境研究所に入りましたのは2001年なので、それからもう20何年の付き合いになります。ご紹介いただいたように、私が外国を飛び回って仕事をしている間に、猪俣さんはしっかりと留守を守って研究をしてくれており、非常に良いパートナーとして仕事をさせてもらっています。そして、このように猪俣さんの出身高校、出身県に来て研究を紹介できるのは非常に大きな喜びです。

今日、私からは「地球の大気を宇宙から高解像度で調べる」というタイトルで、地球の大気について、宇宙から地球を見ること、いま地球で大きな問題になっている気候変動、温暖化の問題にどのように取り組んでいるのか、そして宇宙からの観測がどのように活かせるのかをお話したいと思います。

私は香川県高松市の出身で、海に面した町ですけれども、海から空を眺める写真が私は非常に好きです。私は国東に初めてきましたが、ここも海に面した町で、非常に景色もよく、きれいな空があります。きっと、皆さんにもそれぞれ好きな景色があることと思います。

今日は地球の空気の話をします。地球には空気があります。

私の最初の質問は、皆さん空気は好きですか?空は好きですか?

私は「空気」と「空」と使いましたが、空気と空って言葉がちょっと違いますが、何が違いますか?

「空気」のことを皆さん考えたことがありますか?

空のことは考えますよね。天気がどうかなとか、今日の雲はどうだとか、雨が降るかな、など。これらは空のことだと思います。空気というのはちょっと違っていて、空の中身のことなのです。

空気のことを考えたことがありますか?

「うーん」という反応でしょうか。

では、空気は大事ですか?

と聞くと、これはもう皆さん絶対に「イエス」だと思います。空気は大事ですよね。私たちの業界の用語では「大気」という言葉を使います。

「きれいな空だな」と思ったことは、皆さん必ずありますよね。これまで1回、2回、3回、と言わず、毎日のようにあるかもしれません。他にも、今日は空が汚いな、気持ちいいな、乾燥しているな、湿っているな、などいろいろな感想を持つと思います。

私たちは「何学者ですか?」と聞かれると、「大気化学者」と答えます。サイエンスの意味の「科学」を使う「大気科学」は気象学などを含む広い意味での分野で、私たちは大気のケミストリーを専門にしており「大気化学」という言葉を使います。従って、空気の質や中身などに誰よりもこだわっている人たちです。「空気の質」は英語ではAir Qualityといい、よく日常会話で「今日のAir Qualityどう?」みたいなことを言います。日本語に訳すと「大気質」や「空気質」ですが、あまり日本語でなじみがないと思います。一方「Water Quality」は、日本語で「水質」という言葉があり、よく使う言葉です。こんな違いがちょっとしたところにもあるなと思います。

さて、地球の大気のガスで一番多いのが窒素で、2番目が酸素、3番目はアルゴンです。実に99.9%は窒素と酸素とアルゴンの3つで占められています。

アルゴンは希ガスというカテゴリーになりますが、希ガスは地球が最初にできたときにできて、ずっと安定なので、そのまま残っているガスの一つです。

私たち大気科学者は、残りの0.1%の大気成分について研究しています。地球の環境にとってこの微量な成分が「大事」なのです。その中には、二酸化炭素だったり、ネオンやヘリウムという希ガスがあったり、温室効果ガスのメタンがあったりします。そして、水素もあります。水素自動車など、水素エネルギーが最近注目されていますが、水素は地球にも最初からあり、また、量も多くある物質です。そして、亜酸化窒素、一酸化炭素、オゾンが続きます。

実は、この図の中の数字に間違いがあるのですが、何かわかりますか?この2024年では間違い、という数字です。

毎年秋頃、「二酸化炭素の濃度が今年は何ppmでした」という情報が気象庁から公表され、ニュースや新聞で報道されます。現在、二酸化炭素の濃度は400 ppmを超えています。

この図は何年か前に私が同僚にもらったスライドなので360 ppmという数字ですが、今は地球の大気の中で360 ppmという数字のところはないので、これが間違いになります。二酸化炭素はどんどん増えているということがわかります。

さて、私たちはみんな空気を吸っていますが、空気のことをどれだけ知っていますか?

空気のこと、というのは、その種類や性質、そして起源(どこから来ているか)などです。これは人間でいうと、どんな人がいるとか、どんな性格だとか、そしてどこから来ているかということと同じです。

写真が示すように1970年代は東京の空が汚れていて、公害の時代でした。2020年代になり、東京の空、日本の空はきれいになりました。これは私たち日本人が環境の対策をしてきたからですが、このようにきれいな空とは一体何なのか、どういう意味を持つのか、そしてどういう価値を持つのかということを私たちは考えます。

価値があるからこそ、対策をしてきれいにしているわけです。普段私たちはあまり気にしませんが、きれいな空気には非常に大きな価値があるのだということをわかっていただきたいと思っています。

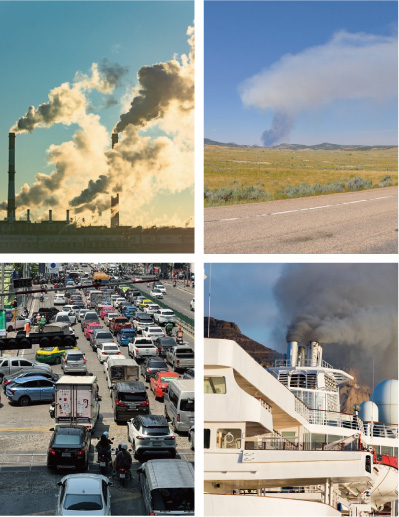

続いて4つ写真がありますが、共通点は何でしょうか。

煙が出ていますね。これは、物質が大気へ放出されているということを意味しています。大気への「放出」や「排出」といいます。地球表層での燃焼が多く、化石燃料を燃やしたり、薪や木といった生物燃料を燃やしたり、自動車だったり、産業だったり、工場だったり、農業の燃焼だったり、いろいろあります。例えば、工場や自動車、船の煙などは人間がつくっています。森林から出ている煙は木が乾燥して燃えています。このように、人為起源によるものだったり、自然起源によるものだったり、いろいろなものがあります。

では、こういったものが燃えて大気に出て、それはその後どうなるでしょうか。

その後は、大気中を運ばれます。例えば、アメリカからヨーロッパ、ヨーロッパからアジア、アジアからアメリカ、といった具合に東西を大陸から大陸に運ばれていきます。北緯40度ぐらいの私たちの住んでいるところから北極に運ばれたり、赤道に運ばれたりします。赤道を越えて南半球に運ばれたりもします。このように運ばれるにはどれくらいの時間がかかると思いますか?

大体ですが、アメリカからヨーロッパが1週間から2週間ぐらいです。さらに1〜2週間、またさらに1〜2週間で、東西方向に運ばれるのが大体1カ月ぐらいで地球を1周します。北緯40度くらいから北極、もしくは赤道に運ばれる時間が1〜2カ月と言われています。

さらに、赤道を超えて南半球に行くのが1年ぐらいかかります。南北方向に比べて東西方向には速く物質が運ばれるということがわかります。

では、高度方向はどうでしょうか。

私たちが暮らしているのが0 kmです。低い雲があるのが2 kmぐらい、飛行機が飛ぶのが10 kmぐらいです。

物質が0kmで大気に出て、境界層の2 kmまで運ばれるのが1日ぐらい、5 kmぐらいまで運ばれるのが1週間、10 kmまでが1か月ぐらい。10 kmは対流圏と成層圏の境目のところで、ここに超えにくい壁があるので、数年かかります。10 kmを越えるのに数年かかるのに、何千kmもある東西方向は数ヶ月しかかりません。高度方向に運ばれるのはすごく遅くいのに、水平方向に運ばれるのはとても速いということがわかると思います。

化学の観点からいうと、物質は、いったん放出されると、このように大気中を運ばれつつ酸化されます。これが地球の大気の大きな特徴で、酸素があったり、オゾンがあったり、そして、今日は出ませんが、O Hラジカルといって酸素を含んだものが地球の大気にはいっぱいあるためです。物質を酸化することは環境問題につながっています。物質は地表面から放出され、輸送されながら酸化により変質して、そして最後は除去されるという一生を辿ります。

運ばれる中でどれくらい酸化されるかによって、環境問題の種類やスケールが違ってきます。あまり運ばれないとローカルな問題、例えば昔の光化学スモッグ、中規模の問題では酸性雨があります。NOxやSO2が運ばれるうちに酸化されて硝酸や硫酸になり、雨水に溶けて酸性雨になります。フロンガスは上空に運ばれて光酸化され、オゾン層に穴をあけるオゾンホールを起こします。

現在は地球温暖化が非常に大きな問題となっているのは皆さんも感じていると思います。この地球温暖化は、地球大気の気温が上がったり、海面の高さが上がったり、線状降水帯のようなものから大雨が降って洪水が起こったり、逆に干ばつが起こったりする、極端な気象現象にも関係しています。

今、世界中の大多数の科学者は、地球温暖化は人間活動による温室効果ガスの排出が原因だと考えています。こうした科学者たちが集まる「気候変動に関する政府間パネル」という活動があります。英語では「IPCC」といいます。

このIPCCの報告書は大体6〜7年に一回出ます。最新のものは2021年から2023年にかけて出ましたが、その中では、今後10年から20年で以前と比べた気温の上がり幅が1.5℃に到達するおそれがあることが示されています。たかが1.5℃と思うかもしれないですが、されど1.5℃で、私たちは1.5℃が非常に大きな分岐点になると考えています。気候変動はなぜ起こるのか、どうなるのか、どうすれば防げるのかということを世界中の科学者が集まって、それをどこまで正しく言えるか、ということを議論してまとめています。政府による日本語に翻訳もあるので、ぜひちょっと見てみてください。

このように二酸化炭素が増えてきているという観測事実を、精度の高い観測を行なって、確信を持てるデータとして記録しています。アメリカの研究所がハワイの観測所で観測しているデータは有名です。私たち国立環境研究所は、沖縄や北海道の観測所で、気象庁も国内数カ所で観測をしていて、富士山の頂上にある昔の富士山測候所ではNPO団体が中心となって観測をしています。

また、二酸化炭素だけではなく、メタンや亜酸化窒素、そしてオゾンといった温室効果ガスの濃度も上がっているということもわかってきています。濃度が上がっているということは放出が増えているということなので、その放出がどのように増えているのか、どこで増えているのか、そしてどうやったら減らせるのかということも研究されています。

では、なぜこれらを温室効果ガスというかというと、二酸化炭素、亜酸化窒素、オゾン、メタンそれぞれの化学式を見ると、赤外線を吸収することで分子が回転したり振動したりする構造をしているからです。太陽光を吸収するのではなく、太陽光が地球に入ってきて、地球が温まったときに放出する熱(赤外線)を吸収しています。地球から宇宙に逃げるはずの熱を温室効果ガスが吸収しているので、温暖化が起こっているという仕組みになっています。

気象庁のウェブサイトには世界の年平均気温の推移を表した図があります。

先ほど私は、今後10年〜20年で1.5℃を超えてしまう見込み、と言いましたが、1900年ごろからの情報はすでに1℃強上がっていることがわかります。では、世界各地のどういうところで、どれくらい気温が上がっているかといったマップを見ますと、10年で0.25℃の上昇をしている地域(真っ赤になっているところ)が、特に北半球の大陸部で多にことがわかります。全球でも赤色一色で、グローバルに非常に強く温暖化が起こっているということがわかります。

従って、早く脱炭素化をすることが大事になります。国際社会も、日本の政府も、脱炭素を早くしたいと考えていて、「2050年脱炭素化を目指す」というニュースは皆さんもご存じかと思います。この脱炭素化というのは何かというと、私たちは二酸化炭素を排出していますが、一方、森林などは二酸化炭素を吸収しています。この放出と吸収が釣り合って正味で(ネットで)ゼロだったらいいということです。カーボンニュートラル、ネットゼロいう言葉が使われます。地球が吸収できない分は放出してはいけない、人間活動の放出をどこまで抑えられるのか、大事になってきます。一度にはゼロにできないので、2050年脱炭素化に向けて、より手前の目標、例えば2030年までにどれだけ減らす必要があるか、ということも大事になってきます。

では、私たち日本人がどれだけ二酸化炭素を出しているのでしょうか。国立環境研究所にある“温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)”が毎年、日本の温室効果ガス排出量を推計しています。英語でインベントリは「目録」といいますが、ここでは、温室効果ガスがそれぞれどこからいくら出てくるかということを計算してレポートとして出しています。

二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素と温室効果ガスがいくつかあり1990年からだんだん増えていきますが、2009年にリーマンショックの経済危機があって経済が落ち込むと二酸化炭素の排出が落ち込んだことがわかります。その後上がって、また2013年以降は下がっていっている様子がわかります。省エネだったり、再エネや太陽パネルの拡大により、私たちは脱炭素化に向けて着々と二酸化炭素の量を減らしていっているのです。しかしここで、この推計は日本全国の全ての産業や活動を網羅しなければならず、非常に難しいものだ、とも思えます。この推計値の正しさ、愚悪にいうと誤差はどのくらいあるのだろうか、とも考えます。

温室効果ガスの推計は、日本だけではなく、世界各国でされており、二酸化炭素の排出マップを見てみましょう。このようにいろいろなところで二酸化炭素が排出されているということがわかります。

排出の多いところは暖色になっています。日本はちょっと赤く、中国、インド、ヨーロッパ、そしてアメリカでオレンジや赤になっていて排出が多いことがわかります。また、東南アジアや南アフリカの都市なども暖色になっていることがわかります。

海の上に線がありますが、これは何かわかりますか?

飛んでいたり動いていたりするものなので、飛行機や船ですが、飛行機が結構多いです。最近、なるべく飛行機に乗らないにしようという動きがあるのは、飛行機は一人当たりの二酸化炭素の排出が多いからです。

先ほど私は「インベントリの推計がどれくらい正しいと思いますか?」と聞きましたが、結構正しくないのです。決して間違っているということではなく、例えば私と猪俣さんが同じ研究テーマに取り組んでも、それぞれのアプローチがあって、それぞれの考え方があるので、それぞれで最終的な答えが違ってくるというのは研究の世界ではよくあることで、それは普通のことです。また、現実の世界では予期せぬことが起こります。経済危機、コロナ禍、原発事故、などどれも予期していないことで、こうしたものは温室効果ガスの排出にも大きな影響を与えます。

それぞれの推計値を比べて、何か間違っているところはないのか、漏れているところはないのかを確認して、より正しい推計に近づけるべく、みんなで方法を改良していきます。

この図は、日本からの二酸化炭素の排出、メタンの排出、そして、ブラックカーボン(すす)の排出です。この水色の線の二酸化炭素は、先ほど紹介した国立環境研究所の温室効果ガスインベントリオフィスが出している日本政府の公式な値です。しかし、ほかの人が推計したものを見るとちょっと違います。

例えばメタンは1〜2 Tgなので、2倍ぐらい違います。二酸化炭素は燃やしたらそのままですが、メタンは燃やす以外にも牛のゲップだったり、埋め立てだったり、いろいろなところから出るので推計が難しいのです。ブラックカーボンも同様に難しいので、2倍ぐらいの差があります。

では、何が本当の数字なのかを確かめるにはどうしたらいいか。ここで、大気の観測データを使います。その一つとして、宇宙から地球を観測する衛星データを使ってはどうか、ということです。いま宇宙には非常に多くの人工衛星が飛んでいて、毎日地球を観測しています。

私たち国立環境研究所は環境省やJAXAと共同で2009年に世界で初めての二酸化炭素とメタンを観測する専用の衛星「GOSAT(日本語名:いぶき)」を上げて、現在までずっと観測していますし、2号機、そして今度「GOSAT-GW」という3号機も上がります。3号機はもうロケットはできていて、センサもできているので、そろそろ打ち上げかなと思います。環境省と国立環境研究所の共同プロジェクトで、地球を3日で図のように二酸化炭素をマッピングすることができて、二酸化炭素の排出を宇宙から見ることができます。

図でわかるように、1号機のデータは点状で、データが取れない時もあります。2号機も同じですが、データが増えているのがわかるかと思います。

3号機ではとても密にデータがとれるようになって、図のように大陸の上の様子が非常によくわかるようになると思っています。そうすると、二酸化炭素や他の物質が出ているところが宇宙からよく見えるようになると思われます。

こうした衛星観測のいいところはいくつかあり、その一つは、観測された人工衛星のデータがすぐ見られるということです。

こちらの図は数日前の宇宙から見た二酸化窒素の濃度です。冬になると北の方は陽がないので観測できなかったり、また雲がかかっていると観測できなかったりするのですが、1カ月も集めると非常によくわかるようになります。

日本、中国、インド、ヨーロッパ、アメリカ、南アフリカ、南米やオーストラリアなど大きな国や都市で排出が多いということがとてもよくわかるようになると思います。海上にちょっと薄く色が出ているところがありますが、これはアメリカからヨーロッパに運ばれている様子を示しています。宇宙からの衛星観測が地球の環境を見る上ですごく役立つということがわかります。

2024年1月冬から、4月春、7月夏、10月秋の二酸化窒素濃度です。少しずつ違うのがわかりますか?

どこが違うかというと、どこも大体冬が一番高く濃いと思います。夏が大体薄いです。これがなぜかというと、大気中の除去に関係があり、早く除去されるものは夏に除去されやすいので薄くなるのです。

南半球では夏に何か出ているのは森林が燃えているなどであり、季節によって排出が違います。

では最後にまたクイズをしてみたいと思います。

これは日本、中国、東南アジアを含むアジアの上空の二酸化窒素の分布です。二酸化窒素は、ものを燃やすと大気中に出る大気汚染物質の一つです皆さんが生まれた2006年8月から2013年8月まで比べて見てください。

なにか気づくことありますか?赤いところが多い(濃度が高い)とか、少ないとか。年によって赤い(濃度が高い)ところが多かったり少なかったりするというのは気づきます。大体、経済成長すると大気汚染物質や二酸化炭素が増えるのですが、2008年は低いです。これはなぜだと思いますか?2008年8月に生まれた人はいますか。自分の生まれた月に何があったでしょうか。そう、北京オリンピックがありました。

さらに2020年まで見てみます。この20年間は中国の経済成長がすごく大きくて、毎年毎年排出が増えているわけですが、2013年以降減っているのです。これは中国の上での大気汚染が改善されているということを意味していて、環境対策を一生懸命やった結果が宇宙からわかります。

東京、ソウル、香港など、人間活動による排出の変化がとてもよくわかります。

2018年から2023年の2月の様子を見てみると、2020年で減って、そして、2021、2022、2023年とまた増えていきます。2020年で減っているのがなぜかわかりますか?

そう、新型コロナのロックダウンで、人が家から出なくなって、町の中で車が減ったり走らなくなったり、工場がとまったりして排出が減っていることを示しています。

オリンピック開催前にいかに大気汚染が悪いところでもオリンピックの間には大気汚染がよくなるということを北京オリンピックが示し、また、インドも大気汚染が非常に酷く深刻なところですが、コロナ禍にはロックダウンにより大気汚染がすごく改善されて青空が見られるということが大きなニュースになりました。

つまりこれらの例は、大気質の改善や二酸化炭素の排出の削減は「やればできる」ということを示しています。しかし、いまはまだ環境対策と経済活動というのは切り離せない。環境対策をやるには経済を止めなくてはいけない、経済を止めるのは大変だということで、なかなかバランスが難しい状況にあります。

クリーンエネルギーや再生エネルギーの拡大をして環境対策をすることが大事ですが、そのためには技術的なブレイクスルー、いい技術を開発することはもちろんですが、それを多く普及させることが大事です。多くの人が使える状況になることが必要です。

脱炭素、カーボンニュートラル、そして大気汚染の改善を通じて、世界の人が「きれいな空の価値」というのを公平に享受できるようにしたいと私たちは思っており、国立環境研究所はその一端を担っています。皆さんも日常の中で、こうした視点から空を見たり、日々過ごしたりと環境のことを考えていただけたら幸いに思います。

では、ひとつ質問を受けたいと思います。

学生:二酸化炭素について研究しようと思ったきっかけはありますか?

私は化学科の出身で物質に興味があって、科学者として社会と関わる仕事がしたいと思っていました。そうしたときに環境問題に取り組み始めたので、特に二酸化炭素ということではないですが、大学院の時に環境問題に化学の視点で関わりたいと思ったのがきっかけです。そのときは1995年だったのですが、オゾン層破壊の研究でノーベル賞の受賞された方がいて、そこの研究室に私がいたのです。なので、それがきっかけといえばきっかけかなと思います。

ご清聴ありがとうございました。