くにさき宇宙教室 シンポジウム「最新の科学で調べる 地球の大気と惑星の大気」 目に見えない空気の中身とそれを調べる手法

皆様こんにちは。国立環境研究所の猪俣です。今日は多くの学生の皆さんに参加していただきまして、誠にありがとうございます。今ご紹介いただきましたが、地元出身で国東高校の卒業生です。高校生の頃一番勉強したと思います。そして頑張って、東京大学に行きました。学科は地球物理学科です。地球内部から海洋、気象、それから宇宙や惑星が学べる学科です。

大学の時に国家公務員I種の資格を得て、今の国立環境研究所に入りました。修士を卒業して入りましたので、別途博士を取り、いま研究者・科学者をやっています。

最近は大学でも教えていまして、早稲田大学、東洋大学の非常勤講師をしています。駅伝の季節にはこの2つの大学が出てくると思いますので、ぜひ応援していただけたらと思います。

私のモットーは、「何事も原理から理解すること」です。そして、おすすめの映画は「アポロ13号」です。宇宙に興味がある人は見たことがあるかもしれませんが、これは実話で、月面着陸を目指していましたが、トラブルに遭って帰還しなくてはいけなくなりました。トラブルのせいで普通には戻って来られず、そこで宇宙船の中にあるもので工夫して何とかかろうじて帰ってきたという話になります。宇宙飛行士は当然のことですが、宇宙船にあるものはすべて「原理」から知っていて、それで無事に帰ってこられたと思っています。私も日頃から「何事も原理から理解すること」が大事だと思っています。

では、私が研究の世界に入ったきっかけをご紹介します。

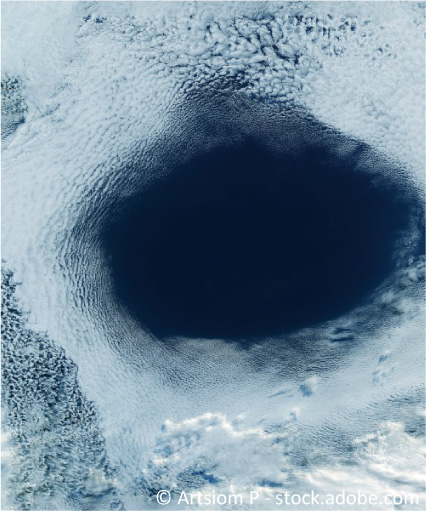

小学校の時に聞いた“公害問題”が心に残っていました。四日市ぜんそくなどですが、国東ではそのようなものは全然イメージできませんでした。そして、大学に行く頃は地球環境問題が大きな話題になっていました。その時に一番の話題だったのがオゾンホールで、テレビなどで南極の上空に穴があいているような衛星データを見せられ、ブラックホールみたいなイメージをして恐怖に感じていました。しかし、大学でオゾンホールの話を聞いたのですが、先生が「これは南極の春先だけに起こる現象で、そのあと元に戻る」とあっけらかんと語ったのがすごく衝撃的でした。

これは実際のデータですが、南極は南半球なので、日本が夏の時に冬ですから、9月、10月が春先でオゾンの量が減少します。ただし、その後すぐに回復しています。ちなみに、このデータを世界の学会で初めて発表したのは、気象研究所にいらした忠鉢さんです。

このように先生の講義を聞いて、本質を知るって大事だな、研究者は冷静なのだな、そうなりたいなと思いました。このオゾンホールの話もそうですが、大気中で密かに起きる化学反応が大気環境に大きく影響を及ぼす場合があり、それを研究する国立環境研究所に入所しました。

国立環境研究所は茨城県つくば市にあります。皆さん聞いたことがあるかもしれないですが、東京の北東の50 kmのところにある茨城県で2番目に人口の多い都市です。

茨城県と聞くと、いつも魅力度ランキング最下位争いをしているというのはよくご存知だと思いますが、つくば市は茨城県の市になります。つくば市では1985年に科学万博がありまして、私が高校2年の時に行きました。

そのとき初めて飛行機に乗り、初めての東京でした。新しい世界を経験したなというのがその時の印象として残っております。つくば市には多くの研究所があります。

皆さんが恵まれている点は直ぐ近くに大分空港があることで、羽田空港や成田空港と繋がっています。研究所や大学は一般公開などをしていますので、機会があればぜひ来て「科学」を体験してもらいたいなと思います。

では、まずは地球大気の鉛直構造からお話ししたいと思います。上空の気圧はどうなっていますか。上に行けば当然空気が薄くなります。この図は、縦軸が高度で、横軸が気圧(hPa)で10分の1ごとに目盛りが付いています。

約50 kmで1000分の1、100 kmに行くと6桁落ちになります。大気圏というのは約100 km以下のことを言い、ここには空気があります。逆に言うと、この上は空気がなく真空です。ですので、100 kmから上を宇宙ということになります。

高度約100 kmというのは、直線距離でいうとここから広島ぐらいです。我々は関東から来ましたので、「宇宙の距離から来た宇宙人」ということになります。地球半径というのは約6370 km。ですから100 kmと比べると大気の層というのはすごく薄いのだということをイメージしてください。

上空の気温はどうでしょう。山に行くと涼しくなるのはご存知かと思います。上空に行くと気温が下がります。ところが、もっと上の方に行くと、今度は太陽に近づくので熱くなります。それが太陽系の惑星の普通の温度鉛直構造になります。地球の特徴は、その間にひと山あるということになります。

横軸が気温で、ケルビン(K)で書いていますが、℃でも示します。10 kmから50 kmで温度の上昇している領域があり、これを成層圏といいます。

成層圏があるというのが地球大気の特徴です。成層圏がなぜあるのかというと、それはオゾン層があるからということで、オゾン層は有害な紫外線をカットしてくれることをご存知かと思います。

ここでもう一つ豆知識ですが、地上付近では高度100m上昇する毎に約0. 65度気温上昇します。これを覚えておくと、例えば富士山頂に登るとき、地上と25℃ぐらい温度差があることが分かりますので、どういう格好をしていけば良いか、これを知っていると分かるということになります。

我々国立環境研究所では大気環境問題に取り組んでいます。大気環境問題というのは、大気微量成分が人間活動に影響を及ぼすことで、健康影響、気候影響、植物影響があります。大気環境問題をいくつか挙げていますが、地球規模のものから大陸・都市規模のもの、それから局所規模のものがあります。

大気微量成分が関わっていると言いましたが、地球温暖化に関係する物質についてわかる人いますか?二酸化炭素、そしてその次に、メタンですね。

成層圏オゾンの減少に関してはどうでしょう。フロンですね。

大気汚染に関する物質はちょっと難しいと思いますが、炭化水素や窒素酸化物が原因物質です。他にPM2.5といった微小粒子になります。

酸性雨は、窒素酸化物や二酸化硫黄、こういうものが大気中で酸化されて、硫酸や硝酸などになって、雨の中に溶け込んでいきます。

悪臭は、匂いがあまり良くないもの、アンモニアとか、卵の腐った匂い硫化水素H2Sもその一つです。

それから室内環境汚染というのもあります。これは日本ではあまりないですが、家庭の中で調理に薪を使っていて、排ガスを外に出すのならいいのですが、室内の中で充満しているとそれが健康に良くありません。そこから出てくる微量粒子とか、窒素酸化物ですね。

シックハウスも聞いたことがありますかね。ホルムアルデヒドやトルエンなどです。

そして受動喫煙、難しい言葉ですが、多環芳香族炭化水素PAHといいます。この中には発がん性のおそれがあるものも含まれていると言われています。

こういった微量成分というのが環境に影響を及ぼしているのですが、その微量成分の寿命が空間スケールに影響を及ぼしています。

では大気の組成がどうなっているかというのを見ていきたいと思います。

濃度の多い方から書いています。1番目は窒素、2番目は酸素、3番目はアルゴンです。

その下は難しいですね。地球で大事なもの、水蒸気です。場所や時間によって違います。この水蒸気も温室効果ガスなのです。水蒸気がなければ世界はマイナス20℃だと言われています。先ほど話した4番目の二酸化炭素からは単位がppmという100万分の1という単位になります。現在400ppmを超えています。パーセントでいうと0.04%です。

そして、ネオン、ヘリウム、メタンです。ネオン、ヘリウムは希ガスですね。次のクリプトンも希ガスです。9番目が水素です。そして、10番目が亜酸化窒素で温室効果ガスです。4番目(二酸化炭素)以降のものを大気微量成分と言います。

大気微量成分で多い方は、希ガスもありますけれども、温室効果ガスになり、寿命が比較的長くて、量も多く、地球規模に影響を及ぼします。11番目から単位が変わります。ppbという単位は10億分の1です。どれだけ少ないかというと、世界の人口が大体80億と言われていますから、世界に8人しかいないというイメージになります。ただし、この辺の空気にはたくさん分子があります。軽くひと握りした中に、1020個の分子がいます。0が20個並んでいる数字になります。その10億分の1というと、1011個になります。1,000億個と想像できる数字になりますが、それだけの数の分子がこのひと握りの中にあるので、そのくらいあれば測定できることになります。この辺の順番になると、大気汚染物質や悪臭など、局所的、都市スケールのものが出ていますね。緑で書いている成層圏オゾン層破壊原因物質がフロンで、これは地上付近では寿命が長くて、それが成層圏にいって光分解されて、上空のオゾンを壊します。

ここでは20種類ぐらいしか示していないのですが、空気の中には10万種類ぐらいあるといわれています。我々はそういうものを対象に研究を行っています。最後の方で順番が書いていないのは刻々と濃度が変わったりするからです。

波照間島と落石岬での観測結果をみせていますが、例えばCO2、これは年で変わるようなものですが、CO2は聞いている通り増加しており、そして季節変化します。青いのは酸素です。酸素は実は減っているというのは知っていましたか?

1日スケールで変わるものが、光化学スモッグです。朝のラッシュアワー時に自動車の排ガスから出てきたものが最終的に光化学オキシダントに変化するというのが1日スケールで起きます。

そして交差点などで測っていると、「分」単位でも変化します。ギザギザになっているのはノイズではなくて、濃度の変化を表しています。等間隔な変化が見られると思いますが、これは信号機の周期と同期していることがわかりました。

では、こういった大気微量成分をどうやって測定しましょう。

これが目に見えない空気中に存在する多種類の、10万種類と言いましたが、その中の一つの成分を特定する方法になります。大きく3つあります。1つは光を利用する方法です。これは顔認証や指紋認証と同じぐらい特定の能力が高い。分子には固有のエネルギー準位というのがあるので、それを利用します。

次が、分子量の違いを利用することです。これは体重で区別するものですが、ただしぴったり同じ体重の人もいると思いますので、少し特定能力は落ちます。

もう一つは性質の違いを使います。これはクロマトグラフィーというものが代表的なものですが、これは好みの違いを利用します。これも同じ好みの人いますから、特定能力としては落ちます。

我々はこういうのを駆使して大気微量成分の測定を行っているのですが、その中でも光を利用するというのが一番いい方法だということになります。

次に、濃度をどうやって決定しましょう。それは吸収法というのがあります。

図のような筒の中に空気分子が入っていて、その中に大気微量成分がある。そこに光を照射すると、その微量成分が吸収をして光が弱くなるということを利用します。

明るかった光が筒を通ってくると暗くなるというイメージです。吸収された光の量が中の微量成分の濃度に依存しますので、それを利用します。

関係式では、指数関数というのが出てくるのですが習いましたでしょうか。

透過する光の強度が分かり、最初の光の強度が分かり、距離も分かっていて、吸収断面積 (光が分子1個に吸収される割合で面積の単位を持つのでこう呼ばれている)というのが分子ごとに分かっているとすれば、濃度が分かるということになります。

もう一つ大事なのは、光は波の性質を持っていて、その波長、吸収する波の長さが大気微量成分ごとに違うというのがポイントになってきます。

波長について、あまり知らないと思われるかもしれませんが、皆さんよくご存知の虹色は波長が分かれて見えていることになります。虹色は目に見えるので、可視光と呼ばれています。400から760 nmという波長です。波長の短い方に紫外線、エックス線、ガンマ線、エネルギーが高いものになるので、人体には良くない光です。一方、波長の長い方に赤外線や電波などたくさん使われています。こういうものを全部で電磁波と呼ばれます。では、地球にどういう紫外線が降り注いでいるかというのをお見せしたいと思います。

この図が示すように、横軸が波長で、400 nmよりも短い領域なのですべて紫外線の領域になります。縦軸に太陽の強度を示していますが、このような図をスペクトルと言います。

高度50 kmの時、太陽の光170 nmぐらいまでの光が到達している。

ところが、40 km、30kmで250 nm付近を中心に減ってきて、これが吸収されているということになります。そして、0 km、地上付近は300 nm以上の光しか到達していない、有害なUV-Cという紫外線は到達していないということになります。

なぜでしょう。それは大気中にある成分が吸収してくれているからです。

一つの大きな役割をしているのが酸素分子です。図に吸収断面積を書いていますが、吸収断面積が大きければ吸収は強いということを表しており、200 nm以下に強い吸収がありますから、酸素はこの辺の光は吸収してくれています。空気があると100-200 nmあたりの光が通らないので、こういうところを真空紫外域と呼んだりします。

右の図はオゾンですが、200~300 nmのところ、ちょうど250ぐらいに強いピークがあります。これは先ほどのものと対応していまして、減っているというのは、オゾンが吸収してくれているということになります。

まとめますと、地球大気上空で、酸素分子がまず200 nm以下の光を吸収してくれています。そこでオゾンも作ってくれます。形成されたオゾンが今度200~300 nmの有害なUV-Cを吸収してくれます。

オゾン層が形成されると言いましたが、ではどうすればオゾン層があると分かるでしょうか?

この図の縦軸が高度、横軸がオゾン密度です。高度15 kmから25 kmぐらいにオゾンが高濃度で存在します。これがオゾン層になります。

観測する方法として2つあり、一つ目が“その場”観測になります。これは気球に装置を載せて、飛ばして、その場で観測する方法です。

もう一つが光を使った観測で、リモートセンシングといいます。遠方から調べられるというメリットがあり、地上からや宇宙から、衛星から測るということができます。

この写真のレーザーレーダー、これは地上からの観測ですが、レーザーを真上に飛ばして返ってくる光を測ることをしています。

また、衛星からの観測は2つの方法があります。豆知識ですが、人工衛星には静止衛星と周回衛星があります。

観測方法としては、一つが下方視観測法です。衛星は真下、地上方向を見ます。太陽の光が地表に反射した光を見ていることになりますので、大気を2回通った光を観測します。もう一つが太陽掩蔽(えんぺい)法というのがあり、衛星がぐるぐる回っていて、太陽を光源として人工衛星から見た地球からの日の出、日の入り時に地球(周縁)大気を通ってセンサーに到達する太陽光を観測する手法です。

太陽の表面温度は6000 Kといわれています。6000 Kのものが発する光のスペクトルと、大気圏外で観測される太陽スペクトルがほぼ同じだからです。

太陽を地表で観測すると大気圏を通っていますから、その分吸収されて全体的に弱くなっています。図で見られるくぼみがあるところは、特定の物質が大きく吸収しているというところになります。H2Oとあるところは水が吸収しています。二酸化炭素、それから酸素、オゾンが吸収するところがあります。

図の赤い波線部分を拡大して、観測データをお見せします。これは温室効果ガス観測技術衛星(GOSAT)で観測された実際のスペクトルです。

GOSAT衛星は下方視観測法ですので、大気を2回通っています。先ほどの図のような滑らかな曲線でなくてギザギザしています。さらに拡大してもギザギザしています。しかし、二酸化炭素、メタン、窒素、酸素の吸収がある波長領域が、異なることことがわかると思います。これを利用します。また、この凹みが吸収量になりますから、そこから濃度というのが分かるということになります。

まとめますと、大気環境問題には大気微量成分が関わっています。個別の成分を区別して観測するのに、光を使ったり、分子量の違いを使ったり、性質の違いを用いたりします。

調べる方法には“その場観測”と“リモートセンシング”があります。リモートセンシングは光を利用する方法で、遠いところから調べている点と成分の特定に優れている点が特徴です。濃度を決定する手法としては吸収法があり、それは成分によって吸収する波長が異なることを利用します。

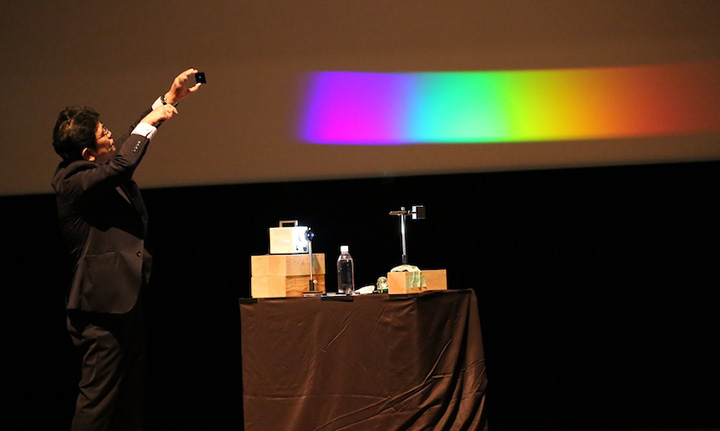

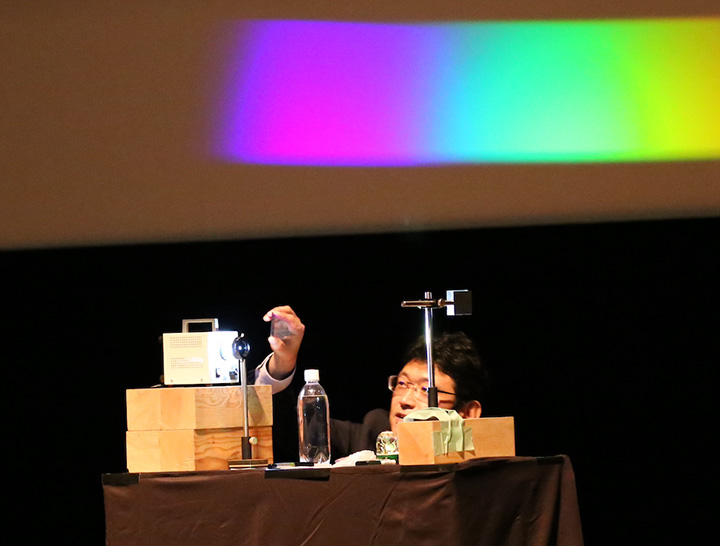

では、吸収と透過のデモ実験を行います。太陽光と同じ光を出すランプを持ってきました。

それを回析格子と呼ばれるもので虹を作ります。これを分光と言います。色ガラスフィルターを何枚か持ってきましたが、青いフィルターは青いところだけ透過します。赤いフィルターは赤いところだけ透過して、それ以外を吸収するというものです。何か連想する自然現象がありませんか。そういうのを考えながら見てください。

この回折格子は、実際の衛星に搭載された測定器で実際使われているものになります。最初に話した南極のオゾンホールの発見で一躍に有名になった測定器です。

それでは、実験をやってみます。

ランプを太陽とします。回折格子があり、虹色が出ています。

C Dにも溝があり、同じ原理で虹色が出ます。

そして、虹色に青いフィルターを通してみます。青色フィルターは、青は通します。

緑は通さないですし、赤も通しません。

青色フィルターを虹色にかけると青い光だけが通って、他の色は吸収し見えなくなります。

自然現象では、こういったものは何がありますか?空ですね。

空は青い色の光が散らばっているので空では青が目立つということです。

次は赤いフィルターです。何を想像しますか?夕日です。

太陽の光が大気を長い距離を到達してくるので、先ほどの話のように青い光は散らばっていって、赤い光だけが残っている状態です。

では、緑はどうでしょう。葉っぱですね。

葉は、青い光と赤い光を吸収して緑の光を反射します。それをクロロフィルが担っています。太陽の光を浴びて、ある部分は吸収して、ある部分は反射するということです。

次にある色だけ吸収するフィルターを持ってきました。何色が吸収されたでしょう。黄色です。分子でも同じようなことが起こっています。それをイメージしてもらえればと思います。

では、身近なもので虹を作ってみたいと思います。今使っているのは回折格子ですが、プリズムでも虹が作れることはご存知かと思います。

持ってきたプリズムは綺麗に虹が出ません。太陽だと綺麗に出ます。太陽光は地球に来るまでに平行になってくるので綺麗に虹が出ますが、この実験はランプを使っていますが、広がっている平行光ではないためうまく虹が出ません。同じようにペットボトルに入っている水でも虹ができます。少し虹色が見えるでしょうか。最後「くし」です。これでできるのでしょうか。溝のところに少し虹色のようなものが見えるでしょうか。

このようなものでも虹色ができることがわかります。

以上になります。どうもありがとうございました。