陸域のCO2吸収量は増加しているか? 世界のフラックス観測データを分析してわかったこと

化石燃料消費や森林破壊によって大気に放出される二酸化炭素(CO2)は、人為的な気候変動の主な原因となっており、グローバルなCO2の収支を解明することは重要な科学的課題です。これまでの研究より、森林や草原などの陸域生態系は全体としてはCO2の吸収源(シンク)となっていることが示されていますが、その正確な量はわかっていません。また、今後陸域の吸収量が増加していくか、減少していくかは気候変動の進み方に大きな影響を与えますが、その実態も明らかではありませんでした。

陸域の生態系と大気との間のCO2交換(フラックス)は、現在は主に渦相関法と呼ばれる方法で測定されています。これは地上に観測塔(タワー)を建てて、風速と大気中のCO2濃度の変化を精密に測ることで、近辺の吸収・放出量を求めるものです(渦相関法については、高橋善幸「長期観測を支える主人公1: 渦相関法」地球環境研究センターニュース2012年4月号を参照してください)。現在、世界で800地点以上にタワーが建てられ、FLUXNETと呼ばれる観測ネットワークを通じて手法の標準化やデータベース構築が進められ、様々な基礎データを提供しています。

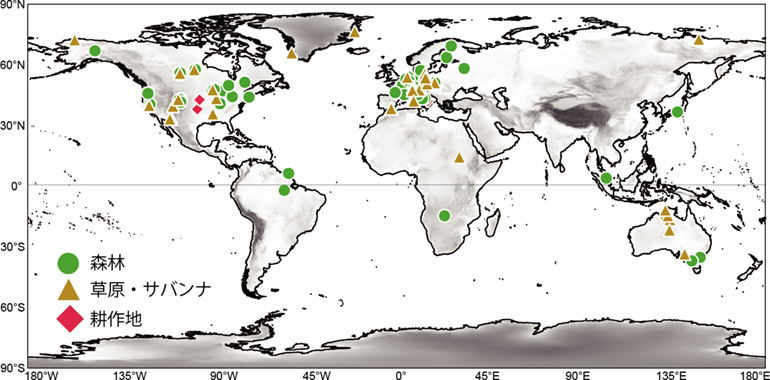

本研究では、FLUXNETが公開した観測データベースを分析し、陸域生態系のCO2吸収量が年々増加しつつあるかどうかを検証しました。全ての観測点のうち、年々の傾向を読み取るため最短で5年以上の観測が行われた118地点(図1)のCO2交換フラックスデータ(光合成吸収、呼吸放出、正味交換)を分析対象としました。渦相関法による観測は、地形や風の吹き方など様々な要因で誤差が生じるため、観測値の信頼度を示す指標に基づいて使用するデータの選択を行いました。

データベースに含まれる観測は1990–2015年の期間に行われたもので、全ての地点で平均すると陸域は年間248.1 g C m–2のCO2吸収源となっていました(図2a)。年々の変化傾向を地点ごとに見ると、徐々に吸収が増加してきた地点と、逆に減少してきた地点が見られましたが、全体的には半分以上(58%)の地点で吸収量が増加する傾向にありました。多くの地点では光合成(図2b)と呼吸(図2c)の両方が増加しており、そのうち光合成の寄与が量的に勝っていることで正味吸収の増大が生じていました。

陸域による正味CO2吸収量は、地点ごとにばらつきはあるものの全地点の平均として、増加傾向が見られました。傾向を2つの方法*1で計算したところ、1つの方法では年々1.4 g C m–2、別の方法では4.1 g C m–2の増加率となりました。生態系別に見ると草原やサバンナでは増加の割合が小さく、落葉広葉樹林で大きいなど種類による差が見られました。森林では、年間の吸収量には林齢との関係(若い林で吸収大)が見られたものの、その増減傾向には明らかな林齢との関係は見られませんでした(つまり、どの林齢でも徐々に増加)。

本研究の結果は、陸域がCO2の吸収源であるだけでなく、その吸収が徐々に強まってきたことを示しています。これは全世界の観測データベースに基づく注目すべき結果ですが、加えて将来予測にも用いられる陸域の炭素循環モデルを検証する材料としても重要です。今後、より多くの地点で長期的な観測データを蓄積することで、より信頼度の高い分析が可能になり、CO2収支や将来予測の高精度化、さらには生態系を用いた気候変動対策に貢献することが期待されます。