2018年7月号 [Vol.29 No.4] 通巻第331号 201807_331001

パリ協定の温度目標とゼロ排出目標は本当に整合しているのか? 両目標は必ずしも一致しないが、今世紀中盤までにCO2実質ゼロ排出が必要

1. はじめに

2015年12月に採択され、2016年11月に発効した国際的な枠組み「パリ協定」は、気候変動の脅威に対応するための世界的な取り組みである。パリ協定は世界平均気温の上昇を産業革命前比で2°C未満に抑える(理想的には1.5°C未満)という温度目標を掲げる一方、気温の上昇の原因となる温室効果ガス(二酸化炭素(CO2)やメタン、亜酸化窒素等)の排出を今世紀後半に実質ゼロまで下げるというゼロ排出目標も掲げている。一般的に温度目標とゼロ排出目標は同じ効果を生むと考えられている。しかし、この2つの目標は政治的な交渉を経て合意されたものであり、両目標がどのような関係にあるのかは科学的にまだ十分に検証されていない。

温度目標とゼロ排出目標にはそれぞれ利点がある。温度目標は、実際の気候影響に密接に関係する目標である。一方、ゼロ排出目標は、その達成への寄与を排出削減量として明確にしやすく、具体的な対策により関係する目標である。例えば、スウェーデンやイギリス等の国やオスロ等の地方自治体では、ゼロ排出目標を取り入れる動きが起こっている。今後より多くの国々や地方自治体がゼロ排出目標を目指すことになると、その結果として温度目標の達成も一般的には期待されるだろう。

ところで、ゼロ排出目標を達成すれば必ず温度目標も達成出来るのだろうか。ゼロ排出の目標期間である今世紀後半は、文字通りに解釈すると、50年にわたる長期間である。さらに具体的にどの時点までにゼロ排出を達成するのかは、はっきりと指定されていないのであるが、このことは温度目標達成の見通しを得るために重要である。

また逆に、温度目標の達成には、ゼロ排出目標の達成が必ず必要なのだろうか。ゼロ排出目標の対象となるのは、当面京都議定書と同じCO2やメタン、亜酸化窒素などの6種類の温室効果ガスと考えられる。ゼロ排出目標が各々のガスの排出削減にどのように反映されるのかは、今後の対策の内容次第であり、現時点では明らかではない。しかし、どのガスをより多く減らすかによって、将来の温度変化に異なる影響を与えるので、温度目標達成の検討に大切な要素となる。ところが、一般的にゼロ排出の議論では、CO2だけが対象なのか、より包括的に様々な温室効果ガスが対象なのかが明示されていないことが多い。どの温室効果ガスをどのように削減するかの違いが、温度目標の達成にどのような影響を及ぼすかは、今後のゼロ排出の議論のために極めて有用であると考える。

これらの問題意識を踏まえ、筆者は、アメリカの国立研究機関National Center for Atmospheric Research(NCAR)のBrian O’Neill博士と共同で、ゼロ排出目標は温度目標を達成するのに十分なのか、また必要なのか、つまり両目標の整合性を検討した。なお、この記事は一般の読者を想定しているため、背景の説明を多めに取り入れ、本研究の概要を説明している。より専門的な事項や詳細については、国際専門学術誌Nature Climate Changeに発表された原著論文(参考文献6:http://rdcu.be/JRH3)をご参照いただきたい。また、原著論文の発表と同時に、本研究についてNCARと国立環境研究所との共同で報道発表が行われ、本研究はアメリカのブルームバーグなど世界中のメディアで報じられた[1]。

2. 方法

本研究では、温室効果ガス排出と世界平均気温の物理的な関係、さらに温室効果ガス排出の削減に要する費用をコンピュータシミュレーションにより推計する簡易統合評価モデルAggregated Carbon Cycle, Atmospheric Chemistry, and Climate model(ACC2)を利用した。筆者はこの簡易統合評価モデルをドイツの博士課程時代から開発し利用を続けている(参考文献7から9)。ACC2は簡略的に世界平均・年平均で気候ならびに社会経済の現象を扱い、ノートパソコンなどの最小限の計算機資源のみでも利用可能である。ACC2は、より詳細に現象を記述し、スーパーコンピュータ等の大型計算機で計算する地球システムモデルMIROC6や統合評価モデルAIM等とは異なる種類のモデルである。

ACC2と同種の簡易統合評価モデルとして、イェール大学ノードハウス教授が開発したDynamic Integrated Climate-Economy(DICE)モデル(参考文献3)が挙げられる。ACC2とDICEの重要な違いは、DICEが排出削減費用と影響損失額の両方を考慮する理論体系(費用便益分析:アメリカでより普及)に基づくのに対し、ACC2は排出削減費用だけを考慮する理論体系(費用効果分析:欧州でより普及)に基づいている。前者の理論体系の方が社会の意思決定に関わる事項をより広く扱う立場を取る一方、評価結果の不確実性がより大きいという二律背反がある。

ACC2を用いて、上述のように排出削減費用を考慮して、様々な温室効果ガス排出経路を算出した。例えば、2°C目標達成のための排出経路は、最小の排出削減費用で2°C目標を達成するものである[2]。より具体的な計算方法としては、世界平均気温上昇を2°C以下に抑えるという条件の下で、主要な3種類の温室効果ガス(CO2(化石燃料起源)、メタン、亜酸化窒素)の2020年以降の排出削減量を調整し、総排出削減費用を最小化した[3]。総排出削減費用は、各温室効果ガスの各年の排出削減費用を、各年の基準排出量(排出削減の取り組みが意図的には取られない場合に想定される排出量)からの削減比として算出し、2020年から将来にわたり合計したものである。

さらに排出削減に関して、結果の解釈のために、次の仮定が重要になる。各年の基準排出量からの排出削減上限値は、CO2(化石燃料起源)、メタン、亜酸化窒素についてそれぞれ112%、70%、50%としている。CO2の排出削減上限値が100%を超えるのは、排出量が実質「負」になる技術(バイオマスエネルギーとCO2地中貯留)を考慮しているからである。一方、メタンと亜酸化窒素の排出削減上限値が100%に届かないのは、大幅な排出削減が不可能と考えられる部門(例えば、農業)があるためである。また、排出削減の年々変化率は3つの温室効果ガス共に4%まで、さらにその変化率は0.4%までとしている。これは、大幅な排出削減に必要な社会経済システムの変革には数十年単位の相応の時間がかかることを計算上でも考慮したためである。

これらの仮定により、2020年に排出削減が始まる場合、最も早くて2030年に4%の年々変化率が達成でき、その時の基準排出量からの排出削減比は20%になる(3つの温室効果ガス共通)。それ以降も最大限の排出削減が続けば、2040年の排出削減比は60%(CO2とメタンのみ)、2050年の排出削減比は100%(CO2のみ)となる。上記で述べたように、メタンと亜酸化窒素の排出削減比はそれぞれ70%と50%で頭打ちになる。

ここで明らかなように、モデルの仮定上、CO2の実質ゼロ排出は、最も早くて2050年に可能になる(排出経路が直接与えられている土地利用起源のCO2の排出量は、2048年以降負になる)。一方、温室効果ガスの実質ゼロ排出は、排出量をゼロに出来ないメタンや亜酸化窒素等の「正」の排出を、二酸化炭素の「負」の排出で相殺する必要があり、これは最も早くて2056年に可能になる。

3. 結果と考察

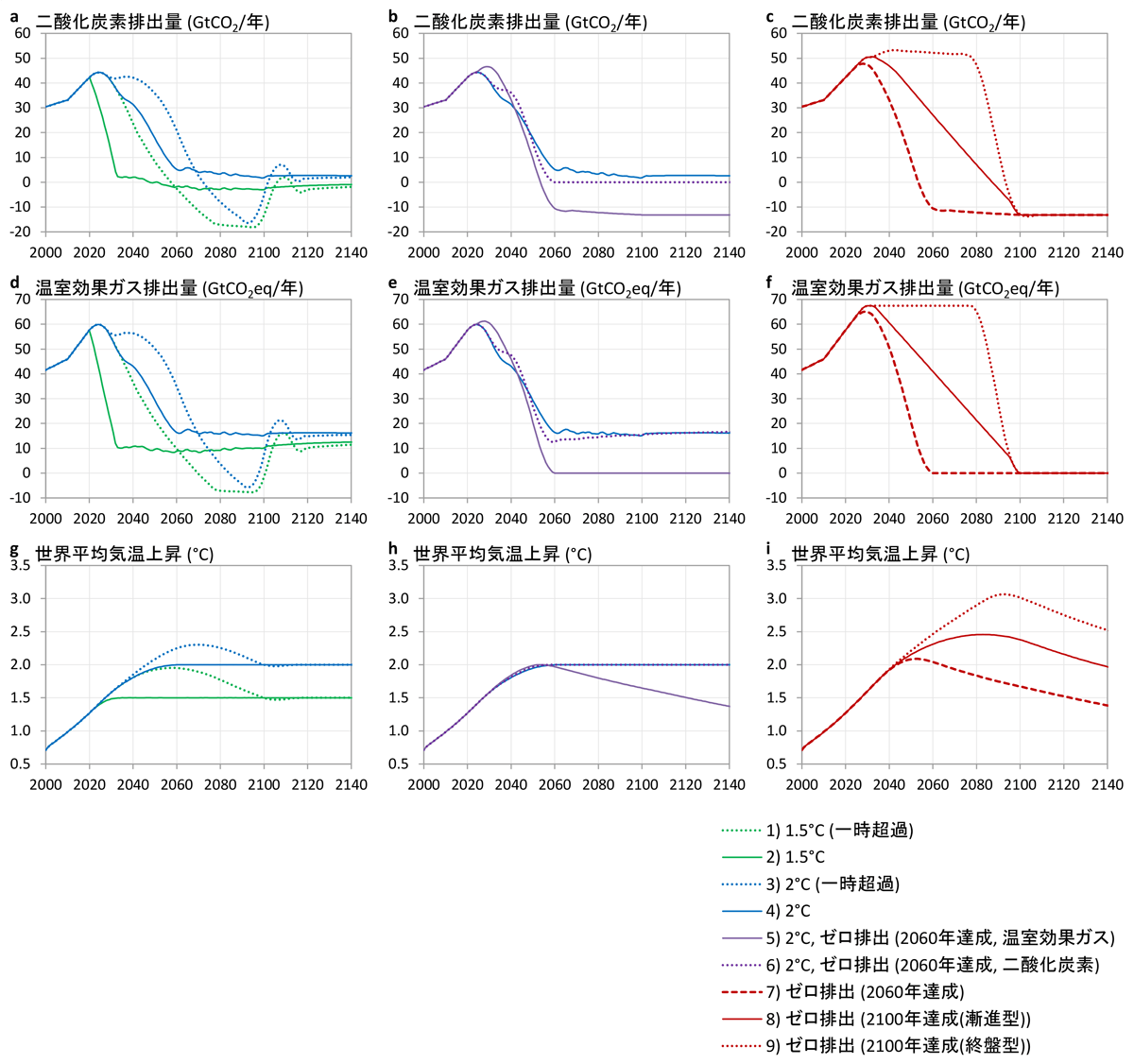

ゼロ排出目標と温度目標の関係をコンピュータシミュレーション分析した結果を以下に示す。原論文では10種類の事例を検討しているが、この記事では一部割愛し9種類の事例を紹介する[4]。分析の順序は、次の通りである。まず、温度目標を目指すと、温室効果ガスの排出はどうなるのか(事例1から4)を検討し、次は逆に、ゼロ排出目標を目指すと、気温上昇はどうなるのか(事例7から9)を分析する。最後に両方の目標を目指す場合(事例5と6)を検討する。

3.1 温度目標を目指す場合

まず温度目標を目指す場合であるが、早期に急激な排出削減を行えば、地球温暖化は1.5°C及び2°Cでそれぞれ安定することが分かった。例えば、1.5°C目標の達成のためには、2033年までに約80%(2010年比)の温室効果ガス排出削減(事例2)、2°C目標の達成のためには、2060年までに約3分の2(2010年比)の温室効果ガス排出削減となる(事例4)。いずれの場合も、その後はその温室効果ガス排出量が保たれ、実質ゼロまでは進まない(CO2排出量はほぼ実質ゼロまで下がる)。さらに、気候感度の不確実性を考慮しても[5]、早期に急激な排出削減を行えば、その後の温室効果ガスの実質ゼロ排出までは必要ないことが分かった(参考文献6のSupplementary Figure 2)。なお、通常のモデルの仮定の下だと、1.5°C目標の達成は出来ないが、事例2では、1.5°C目標の達成のために例外的に排出削減に関する制約を緩めており、解釈には注意を要する。

上述のそれぞれの場合で、CO2の大気濃度は、排出量が実質ゼロに至った後は、海洋などの自然吸収のために少しづつ下降を続ける。CO2の放射強制力もその結果下降を続ける。一方、CO2以外の温室効果ガス等の放射強制力は、排出が残るので、少しづつ上昇を続ける。両方を合わせた全放射強制力は、緩やかに下降を続けるが、海洋の持つ大きな熱容量による慣性のため、世界平均気温は一定のままになる(参考文献6のFigure 2)。

図19種類の検討事例のCO2排出量、温室効果ガス排出量、世界平均気温上昇(産業革命前比) 左パネルa, d, gは、温度目標を達成する場合(事例1から4)の排出への影響を示す。右パネルc, f, iは、ゼロ排出目標を達成する場合(事例7から9)の気温への影響を示す。中央パネルb, e, hは両方の目標を考慮する場合(事例5と6)である。説明の都合上、事例4は中央パネルにも示されている。事例2では、1.5°C目標達成のために例外的に排出削減に関する制約を緩めている。温室効果ガスは、CO2やメタンなど京都議定書の排出削減対象6種類を含む。参考文献6のFigure 1を一部抜粋。

しかし、上記のような急激な排出削減は困難である可能性もあるため、気温が一時的に目標を超過し、今世紀末までに1.5°Cや2°C上昇に戻る場合も検討した。一時超過後に1.5°C目標を達成する場合には、2070年までに温室効果ガスの排出量は実質ゼロになり、その後今世紀中は負に保たれる(事例1)。一時超過後に2°C目標を達成する場合には、2085年までに温室効果ガスの排出量はゼロになり、その後は負になるが、負である期間は1.5°C一時超過の場合よりも短い(事例3)。実質負の排出は、大気からCO2を回収するバイオマスエネルギーとCO2地中貯留などの活動が不可欠になることを示唆している。2100年以降には気温上昇をそれぞれの目標レベルで保てば良いので、温室効果ガスの排出量は、一時超過しない場合(事例2と4)とほとんど同じレベルで正になる。2100年前後の排出量に多少の振動が見られるが、排出削減量が急激に変化するのを防ぐモデルの制約によるもので、結果の解釈には重要ではない。

したがって、温度目標を一時超過するかしないかが、ゼロ排出目標の必要性に重大な影響を与えることが明らかになった。対策を早期から進めて、温度目標を一時的に超過しないで達成するなら、温室効果ガス全体でのゼロ排出目標は必要ない(CO2のゼロ排出は必要)。それに対して、温度目標を一時的な超過を許して達成するなら、ゼロ排出目標だけでは不十分になる。超過した気温を目標レベルまで下げるために、さらに排出削減を進める必要があり、今世紀中に温室効果ガスの排出をかなり大きな負にしなければならなくなる。

3.2 ゼロ排出目標を目指す場合

次に逆にゼロ排出目標を目指す場合であるが、今世紀中頃(2060年)に温室効果ガスが実質ゼロ排出になる場合(事例7)と、今世紀最後(2100年)にそのようになる場合を考慮した。前に述べたように、温室効果ガスの実質ゼロ排出は、モデルの仮定上2050年には間に合わないので、ここでは2060年を検討している。後者の場合にはさらに「漸進型」(事例8)と「終盤型」(事例9)という2通りの可能性を想定した。漸進型の場合には、2030年以降の排出削減の年々変化率をおおよそ一定に保つことで、今世紀終盤までほぼ同じペースで排出削減を進める。終盤型の場合には、費用効果を優先させ、今世紀終盤に急激に排出削減を進める。いずれの場合でも、2030年までに温室効果ガスの排出量がピークを迎える(もしくは、排出量がこれ以上増えない)という条件を加えた。

今世紀中頃に温室効果ガスが実質ゼロ排出になる場合、世界平均気温は2°C目標付近で最高になり、その後下降する。今世紀末に実質ゼロ排出になる場合、世界平均気温は2043年に2°C目標を超え、約1世紀の間(事例8)、もしくはそれ以上の間(事例9)、2°C目標まで戻らない。今世紀最後に終盤型でゼロ排出を目指すと、世界平均気温上昇は一時的に3°Cを超えることになる。また、どの事例でも、世界平均気温の下降には、CO2の負の排出が伴う。

したがって、ゼロ排出を達成するタイミングが非常に重要になることが分かった。パリ協定で明記されている今世紀後半ゼロ排出という目標を達成しても、排出削減が遅ければ、同じく明記されている温度目標を大きく外れることがある。

3.3 両目標を目指す場合

最後に温度目標とゼロ排出目標の両方を目指す場合であるが、2°C目標と温室効果ガスのゼロ排出(パリ協定のゼロ排出目標と同等)を2060年に目指す場合(事例5)と、2°C目標とCO2のゼロ排出を2060年に目指す場合(事例6)を検討した[6]。

2°C目標と温室効果ガスのゼロ排出を目指す場合には、世界平均気温が2°C付近で最大になった後、下降を続け、22世紀には1.5°Cを下回る。それに対して、2°C目標とCO2のゼロ排出を目指す場合には、世界平均気温が2°C付近で保たれる。これは2°C目標だけを目指す場合(事例4)に近い。

温室効果ガスのゼロ排出は、このモデルの仮定では、CO2のかなり大きい負の排出を意味し、その結果世界平均気温が下降する。気温が2°C上昇から下がることは、気候影響を抑えるのに有効だと考えられる。しかしながら、世界平均気温を目標レベルに保つと定めているのがパリ協定の温度目標であり、これに整合するのはCO2のゼロ排出である。

したがって、パリ協定の温度目標と整合性が良いのは、温室効果ガスのゼロ排出ではなく、CO2のゼロ排出であることが分かった。一般的にゼロ排出の議論で、温室効果ガスとCO2が明確に区別されないことが多いが、この差異が気温変化に重大な意味をもつことが示された。

3.4 これまでの研究との比較

これまでの関連研究(例えば参考文献2と5)では、温室効果ガスのゼロ排出が温度目標達成のために必要だと強調されてきたが、本研究ではそれが必ずしも必要でないことが示された。これまでの研究と本研究の結論がなぜ異なるのかをここで考察する。

まず、本研究の見解が過去のそれと異なるのは、モデルの差に起因するのではない。本研究の排出経路と温度変化は、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第5次評価報告書で使用されたそれらと特に矛盾しない(参考文献6のSupplementary Figures 12から16)。

原因は、関連研究に利用された排出経路のデータベースに見出された。このデータベースは、パリ協定の目標分析のためにではなく、様々な他の目的で生成された排出経路をIPCC第5次評価報告書のために集めたものである。このデータベースを調査したところ、2°C目標を達成する排出経路は、目標を一時超過するかしないかに関わらず、世界平均気温が今世紀中に下降を始める場合がほとんどである。これらに対応する排出経路では、必然的にCO2の排出が負になり、温室効果ガスの排出も負になる場合が多い(参考文献6のSupplementary Table 2とSupplementary Figure 17)一方、本研究では、世界平均気温を目標レベルからさらに下げることは温度目標の分析では要求しておらず、パリ協定に書かれている通り目標レベルに留めることを考慮している。

したがって、関連研究で利用されたIPCC第5次評価報告書のデータベースに含まれる2°C目標を達成する排出経路の多くが、目標レベル以下にまで温度を下げ続けるものであるため、温室効果ガスのゼロ排出が必要以上に強調されたと考えられる。

4. おわりに

本研究はコンピュータシミュレーションにより様々な事例を分析し、温室効果ガス排出削減と温度変化の関係の解明を試みた。一般的にパリ協定のゼロ排出目標と温度目標は整合していると考えられているが、本研究は必ずしもそうではないことを示した。

まず、温度目標を達成するために、温室効果ガス排出削減に早期から着実に取り組めば、必ずしも温室効果ガスの排出を実質ゼロにする必要がないことが分かった(CO2のゼロ排出は必要)。一方、ゼロ排出目標に従い温室効果ガスの排出を実質ゼロにしても、それが今世紀終盤であれば、温度目標の達成には不十分であることも明らかになった。さらに、両目標を同時に検討すると、早期からの着実なCO2の排出削減が必要不可欠であることも示された。

本研究は、パリ協定で提示されている目標に向けて、何が必要かをより明らかにするための研究活動の一角である(他の例としては参考文献10)。本研究は、パリ協定のゼロ排出目標と温度目標は必ずしも整合していないことを示したが、有効な気候変動対策を推進するために、パリ協定にはこのような水準の科学的解釈が必要だと考える。国連気候変動枠組条約(United Nations Framework Convention on Climate Change:UNFCCC)において、世界各国が排出削減の進展を報告し、目標を調整する中で(今年のFacilitative Dialogueや今後5年ごとのGlobal Stocktake)、本研究は世界各国がどのような取り組みが必要かをより明確に認識するための手助けになるかもしれない[7]。

謝辞

本研究は、(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進費(2-1702)およびアメリカ国立科学財団(National Science Foundation)の成果である。

参考文献

- Azar C, Johansson DJA, Mattsson N (2013) Meeting global temperature targets—the role of bioenergy with carbon capture and storage. Environmental Research Letters 8:034004. doi:10.1088/1748-9326/8/3/034004

- Hallegatte S, Rogelj J, Allen M, Clarke L, Edenhofer O, Field CB, Friedlingstein P, van Kesteren L, Knutti R, Mach KJ, Mastrandrea M, Michel A, Minx J, Oppenheimer M, Plattner G-K, Riahi K, Schaeffer M, Stocker TF, van Vuuren DP (2016) Mapping the climate change challenge. Nature Climate Change 6:663-668. doi:10.1038/nclimate3057

- Nordhaus W (2008) A question of balance - weighting the options on global warming policies. Yale University Press, New Haven & London

- Riahi K, Grübler A, Nakicenovic N (2007) Scenarios of long-term socio-economic and environmental development under climate stabilization. Technological Forecasting and Social Change 74:887-935. doi:10.1016/j.techfore.2006.05.026

- Rogelj J, Schaeffer M, Meinshausen M, Knutti R, Alcamo J, Riahi K, Hare W (2015) Zero emission targets as long-term global goals for climate protection. Environmental Research Letters 10:105007. doi:10.1088/1748-9326/10/10/105007

- Tanaka K, O’Neill BC (2018) Paris Agreement zero emissions goal is not always consistent with 2°C and 1.5°C temperature targets. Nature Climate Change 8:319-324. doi:10.1038/s41558-018-0097-x

- Tanaka K, Kriegler E, Bruckner T, Hooss G, Knorr W, Raddatz T (2007) Aggregated Carbon Cycle, Atmospheric Chemistry, and Climate Model (ACC2) – description of the forward and inverse modes. Reports on Earth System Science, vol 40. Max Planck Institute for Meteorology, Hamburg, Germany. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0011-FB8C-3

- Tanaka K, Raddatz T, O’Neill BC, Reick CH (2009) Insufficient forcing uncertainty underestimates the risk of high climate sensitivity. Geophysical Research Letters 36:L16709. doi:10.1029/2009gl039642

- Tanaka K, Johansson DJA, O’Neill BC, Fuglestvedt JS (2013) Emission metrics under the 2°C climate stabilization target. Climatic Change 117:933-941. doi:10.1007/s10584-013-0693-8

- Wigley TML (2018) The Paris warming targets: emissions requirements and sea level consequences. Climatic Change 147:31-45. doi:10.1007/s10584-017-2119-5

脚注

- アメリカのNational Center for Atmospheric Research(NCAR)と国立環境研究所の共同プレスリリース「Reconciling Paris Agreement goals for temperature, emissions: New study finds two targets don’t always go hand in hand(パリ協定の温度目標とゼロ排出目標の整合性:2つの目標は必ずしも一致しないことが明らかに)」(2018年3月26日)国内は筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会同時発表

https://www2.ucar.edu/atmosnews/news/132020/reconciling-paris-agreement-goals-for-temperature-emissions

http://www.nies.go.jp/whatsnew/20180326/20180326.html

以下、主要メディアでの取り上げとして、アメリカのブルームバーグの報道を紹介する。

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-26/meeting-paris-agreement-targets-will-take-massive-cuts-in-emissions - 本研究の排出経路は、IPCC第5次評価報告書などで広範に利用されているRepresentative Concentration Pathways(RCP)排出経路とは異なる方法で求められている。RCP排出経路は、目標となる放射強制力(大気上空における放射エネルギー収支の変化量で、地球気候システムに変化を起こす)へ今世紀後半までに近づくように、社会経済システムの詳細な分析に基づいて設計されているが、温度への影響は直接考慮していない。このような方法が採られているのは、RCP排出経路の生成に使われる統合評価モデルが、物理気候システムを直接含まないことに起因している。それに対して、本研究のACC2モデルは、簡略的ながらも、社会経済システムと物理気候システムの両方を記述している。このため、排出経路の温度への影響を直接算出することが可能で、この特性がパリ協定目標の整合性の分析に生かされたと言える。

- CO2(化石燃料起源)、メタン、亜酸化窒素以外の温室効果ガス等の排出経路(CO2(土地利用起源)も含む)については、2°C目標達成に相当する他の排出経路(参考文献4)を当てはめた。このような方法が採られたのは、排出削減費用の算出に必要なデータが限られていることに起因する(参考文献1)。これらの他のガス等に伴う排出削減費用は考慮されていないが、総排出削減費用に与える影響は小さいと考えられる。

- 本研究の詳しい結果は、参考文献6のSupplementary Figure 1とSupplementary Table 1に系統的にまとめられており、排出削減費用や炭素収支、各々の温室効果ガスの排出量、大気濃度、放射強制力などが示されている。

- IPCC第5次評価報告書で採用されている確率的な解釈(例えば、2°C目標を66%の確率で達成)は、本研究では取り入れられていない。モデルの不確実なパラメータは、過去の観測データなどと最も整合性の高い値を基準にしており、それ自体に確率的な解釈は加えられていない(参考文献8)。不確実性については、代表的なパラメータに関して感度分析を行い検討した(参考文献6のSupplementary Figures 2から11)。例えば、気候感度(CO2濃度を産業革命以前のレベルから2倍にした場合の、世界平均気温上昇の平衡値)については、3°Cを基準値として、IPCC第5次評価報告書に従い1.5°Cから4.5°Cまでの範囲を感度分析で扱っている。

- 1.5°C目標は通常のモデルの仮定では一時超過なしに達成できないので、ここでは分析していない。ただし、気候感度が2°Cだと仮定すると、1.5°C目標は達成可能となり、2°C目標の場合と同様の結論が示される(参考文献6のSupplementary Figure 11)。

- UNFCCCで公開されている各国の自主削減目標(Nationally Determined Contributions (NDCs))は、今後の政治的交渉で変更される可能性があり、本研究の分析には反映されていない。NDCsは主に2030年までの短期的な目標であるが、本研究で扱うゼロ排出目標と温度目標はさらに長期的な目標である。