2015年10月号 [Vol.26 No.7] 通巻第299号 201510_299010

酒井広平講師による「検定試験問題を解いてみよう」シリーズ 22 温室効果ガスインベントリと京都メカニズム(その3) —3R・低炭素社会検定より—

3R・低炭素社会検定は、持続可能な社会の実現のため、3Rや低炭素社会に関する知識を活かして、実践行動を行う人を育てることを目的としています。【3R・低炭素社会検定 低炭素社会分野試験問題解説集「はしがき」より】

検定試験問題から出題します。

問65各国の温室効果ガスインベントリで、CO2排出源に含まれるものとして、最も適切なものはどれか?

中級レベル

正答率 80%

- ①バイオエタノールの燃焼

- ②エネルギー利用しなかった廃プラスチックの焼却

- ③エネルギー利用した紙類の焼却

- ④バイオガスの燃焼

- ヒント

- 化石燃料由来のものを燃焼(焼却)させた際に発生するCO2排出量はカウントします。

- 答えと解説

-

答え: ②

バイオガス、紙類、バイオエタノールはいずれも植物由来であり、このような植物由来の燃料の燃焼によるCO2排出は温室効果ガスインベントリや温暖化対策推進法の算定・報告・公表制度などのCO2排出量の計算では含めません。

一方、石油由来の廃プラスチック、廃油、廃タイヤなどの場合、それらの焼却時に発生するCO2排出量は計算することになります。

- *正答率は第6回3R・低炭素社会検定受験者のものです

- 出典:3R・低炭素社会検定(http://www.3r-teitanso.jp)低炭素社会分野試験問題解説集

問66農業分野で算定される温室効果ガス排出源と排出される温室効果ガスの組み合わせとして、最も不適切なものはどれか?

中級レベル

正答率 77%

- ①農用地への窒素肥料の施用 ↔︎ N2O

- ②消化管内発酵(反すう動物のげっぷ) ↔︎ N2O

- ③家畜ふん尿の管理(処理) ↔︎ CH4

- ④稲作(水田) ↔︎ CH4

- ヒント

- 消化管内発酵、家畜ふん尿の管理、稲作(水田)はいずれも酸素のない状態で有機物が分解していきます。

- 答えと解説

-

答え: ②

① 農用地への窒素肥料の施用に関して、土壌中の微生物活動により、窒素分が生物化学的変化を起こす過程(硝化過程と脱窒過程)でN2Oが発生します。

② 消化管内発酵(反すう動物のげっぷ)に関して、反すう動物(牛や羊など)は複数の胃を持っており、第一胃でセルロースを嫌気的な状態(酸素のない状態)で分解するためにCH4が発生します。

③ 家畜ふん尿の管理(処理)により、ふん尿に含まれる有機物が分解されることにより、CH4、N2Oといったガスが排出されます。

④ 稲作(水田)に関して、水田の土壌中において、有機物は酸素のない状態(嫌気的条件)で分解され、CH4が発生します。

- *正答率は第6回3R・低炭素社会検定受験者のものです

- 出典:3R・低炭素社会検定(http://www.3r-teitanso.jp)低炭素社会分野試験問題解説集

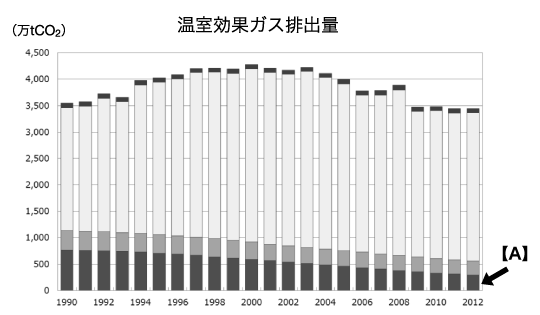

問67日本の廃棄物分野の温室効果ガス排出量の推移(下図)に関して、1990年以降排出量が減少している排出源【A】として最も適切なものはどれか?

上級レベル

正答率 44%

- ①排水処理に伴うCH4、N2O

- ②廃棄物の焼却に伴うCO2、CH4、N2O

- ③廃棄物の埋立に伴うCH4

- ④コンポスト化等に伴うCO2、CH4、N2O

- ヒント

- 最も大きな排出源は廃棄物の焼却によるものですが、【A】ではありません。【A】はその処理量が1990年からどんどん減少しています。

- 答えと解説

-

答え: ③

【A】は1990年度以降、減少している排出源で、1990年時点では廃棄物分野で2番目に大きな排出源でした。これは廃棄物の埋立によるCH4排出量です。減少要因は埋立量の減少によるものです。

なお、廃棄物分野で最も大きな排出源は廃棄物の焼却による排出(CO2、CH4、N2O)です。

- *正答率は第7回3R・低炭素社会検定受験者のものです

- 出典:3R・低炭素社会検定(http://www.3r-teitanso.jp)低炭素社会分野試験問題解説集

問68UNFCCCにおいて、地球温暖化対策の新たな仕組みとして日本が国際的に提案・実施している制度である「JCM」の日本語名称として適切なものは次のうちどれか?

上級レベル

正答率 46%

- ①参加型連携市場

- ②協力的緩和評価方法

- ③日本型規制メカニズム

- ④二国間クレジット制度

- ヒント

- 日本が途上国において温室効果ガス排出量削減プロジェクトを二国間で協議して実施し、削減量をクレジットとして認証する制度です。

- 答えと解説

-

答え: ④

JCMはJoint Crediting Mechanismの略であり、日本の名称では「二国間クレジット制度」と呼んでいます。この制度は京都メカニズムのクリーン開発メカニズム(CDM)を代替する仕組みとして日本が提案している仕組みです。日本がホスト国(途上国)で温室効果ガス排出量削減プロジェクトを二国間で協議して実施し、削減量をクレジットとして認証し、日本の削減に活用しようとする仕組みです。

- *正答率は第7回3R・低炭素社会検定受験者のものです

- 出典:3R・低炭素社会検定(http://www.3r-teitanso.jp)低炭素社会分野試験問題解説集

地球温暖化対策推進法とその関連制度については、「ついに始まった途上国による隔年更新報告書の提出 『第13回アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ』(WGIA13)の報告」でも紹介しています。