2013年4月号 [Vol.24 No.1] 通巻第269号 201304_269001

「地球温暖化は進行しているのか?」研究者とメディア関係者の対話

1. はじめに

2013年1月23日、一橋大学一橋講堂中会議場において、第5回温暖化リスクメディアフォーラムが開催された。本フォーラムは、地球温暖化にかかわる研究者と温暖化を報道するメディア関係者が集まり、最近の温暖化科学に関する話題提供と参加者による意見交換の場をもつことを目的として、2009年3月の第1回から年1回行われている。2011年度までは環境省環境研究総合推進費S-5の一環として開催されていたが、S-5の終了にともない、2012年度からは文部科学省気候変動リスク情報創生プログラムが引き継ぐ形で、同プログラムの一環として開催された。今回は「地球温暖化は進行しているのか? —最近の疑問にお答えします—」と題し、長期的な気候変動の中での近年の気温変動傾向の捉え方や、中長期的な太陽活動や北極海の海氷の変動等、地球温暖化を取り巻く最近の疑問について、気候学の立場から議論した。参加者は研究者とメディア関係者合わせて60名程度であり、研究者の割合がやや多かった。

(野沢徹)

2. 各講演の概要

海洋研究開発機構気候変動リスク情報創生プロジェクトチームの河宮未知生プロジェクトマネージャーによる趣旨説明のあと、3件の講演があった。はじめに、東京大学大気海洋研究所副所長の木本昌秀教授より、2000年頃から地球温暖化の傾向が鈍っているように見える問題についての説明があった。続いて筆者(野沢)は、最近活動が低下している太陽変動が地球の気候におよぼす影響について、気候学の立場から解説した。最後に、海洋研究開発機構北極海総合研究チームの菊池隆チームリーダーから、2012年秋にその最少記録を更新した北極海の海氷減少について最新知見の解説があった。

(1) 近年、地球温暖化の傾向が鈍っている

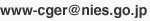

図1の赤線は地球の平均地上気温の経年変化を示す。ご存じのとおり、地球の気温は20世紀の100年間で約0.7℃上昇しているが、大気中の温室効果ガス濃度は増加し続けているにもかかわらず、2000年頃からは明瞭な温暖化の傾向が見られない。このような温暖化の傾向が鈍っている期間のことを、「空白、裂け目、活動休止」などの意味をもつ英語を用いて「hiatus」と呼んでいる。木本教授によれば、観測された「hiatus」は10年程度の期間にわたっているが、同程度の「hiatus」は過去にも観測されたことがあり(例えば1950年頃など)、驚くほどのことでは決してない。今回の「hiatus」をもたらした原因については諸説あり、後述する太陽活動の低下なども原因の一つである可能性は否定できないが、温室効果ガス濃度の増加による加熱を相殺するためには量的に不足しており、大気や海洋など気候システムを構成する要素間の相互作用による気候の揺らぎ(内部変動)によるとする説が有力である。ただし、その詳細なプロセスやメカニズムについてはまだよくわかっていない。複数の気候モデルによる長期積分結果では、観測された「hiatus」を必ずしもよく再現できているとは言えないものの、観測データで初期値化した数十年程度の近未来予測実験では、観測された「hiatus」の再現性が向上している。

図1地球の平均気温(赤線)と太陽黒点数(青く塗られた部分)の経年変化。ココが知りたい温暖化「太陽黒点数の変化が温暖化の原因?」の図のデータを最新版に更新したもの

(2) 太陽活動の低下の影響は軽微

ちょうど1年ほど前、太陽観測衛星「ひので」による研究成果が報道発表され、太陽の活動が停滞期に入ろうとしている可能性が指摘された。およそ350年前、70年程度の期間にわたって太陽活動が極端に不活発であった時期(マウンダー極小期)があり、北半球の平均気温が低かった時期と一致することから、今後は寒冷化に向かうのではないか、といった報道が見られた。そこで筆者(野沢)は、太陽活動の変動が地球の気候に与える影響について、太陽活動を含むさまざまな気候変動要因(気候システムの外部から地球の気候に影響を与える要因)の影響を総合的に研究している立場から解説した。太陽活動が地球の気候に影響をおよぼす過程には、大きく分けて以下の四つが考えられる。一点目は全太陽放射のほとんどを占める短波放射の変化による地表面加熱・冷却およびそれにともなう大気循環等の変化である。太陽活動は約11年周期で強弱を繰り返しているが(図1の青く塗られた部分を参照)、その変動幅は地球が受け取る全太陽放射のわずか0.2%にも満たず、全球平均気温への直接的な影響は軽微である。二点目は紫外線の変化による成層圏の加熱・冷却と対流圏との相互作用である。高度20km付近より上層の成層圏の気温への影響は確かだが、大気波動などを通した対流圏への影響は、内部変動の存在によりシグナルの検出が難しい。三点目は宇宙線に起因する下層雲を介した気温変化である。例えば、太陽活動が低下すると太陽磁場が弱まり、地球に降り注ぐ銀河宇宙線が増加し、大気中に生成されるイオンが増加、イオンを核として大気下層の雲量が増加することで地球の気温を低下させる、というわけである。物理的には十分考えられるメカニズムではあるものの、根拠として用いられている雲のデータに問題があること、雲凝結核となる物質は他にもたくさん存在すること、などから、現段階では信憑性の高くない可能性のひとつにすぎない。四点目は高エネルギー粒子に起因する成層圏化学を介した変化である。高緯度域の上部成層圏より上層における化学物質に影響を与えるが、極渦内に限定されることから、対流圏の気候への影響は非常に小さい。このように、まだ多くの不確実性が残されているものの、太陽活動変動の地球気候への影響は必ずしも大きくはないと考えられる。太陽活動以外にも、地球の気候を変化させる可能性のある要因はたくさんあり、全球平均気温の変化をもたらした原因を検討する際には、そのようなさまざまな気候変動要因の影響も踏まえて、総合的に判断しなければならない。最新の研究成果によれば、19世紀までは、太陽活動の変動は、火山噴火と並んで、長期気候変動をもたらす重要な要因の一つであったと考えられるが、20世紀後半における温暖化は主に人為起源の温室効果ガスの濃度増加によりもたらされており、太陽活動はほとんど影響を与えていない可能性が高い。このことは、最近の「hiatus」についても言える。

(3) 北極海の海氷の将来

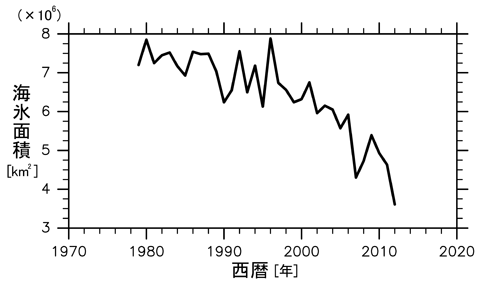

温度計による観測から、北極域の温暖化は全球平均のおよそ2倍の速さで進行していることが明らかになっている。海洋研究開発機構の菊池リーダーによれば、9月の北極海の海氷面積は人工衛星による観測が始まった1979年以降減少し続けており、昨年はそれまでの最少記録を更新して、2000年以前の平均値のほぼ半分にまで減少した(図2参照)。北極海の海氷はその面積が減少しているだけでなく、厚い多年氷が減少し、若く薄い脆弱な氷が増えている。このことは、北極海の温暖化や低気圧活動の活発化などの影響により、海氷減少がさらに加速する可能性を示唆している。このままのペースでいけば、2030年〜2040年頃には夏の北極海の海氷がなくなってしまう恐れがある。また、北極海の海氷減少は、日本の冬の気候に大きな影響を及ぼしている可能性がある。ロシア北西部の北極海沿岸部に位置するバレンツ・カラ海上での局所的な大気循環の変化により、ユーラシア大陸上のシベリア高気圧に寒気が蓄積され、日本を含む東アジア域に寒波や豪雪をもたらしていると考えられる。

図2夏季(9月)の北極海の海氷面積の経年変化。米国雪氷データセンター(NSIDC)より取得したデータから作成

(野沢徹)

3. パネルディスカッション

3件の講演の後に、国立環境研究所江守正多室長をモデレータ、3名の講演者と日本経済新聞社の滝順一氏をパネリストとして、ディスカッションが行われた。事前に集められたアンケートで得られた質問などを交えて、議論された主な内容は以下のとおりである。

(1) 両論併記について

今回のメディアフォーラムの大きな論点として、「両論併記」の問題があった。事前に参加者に対して行ったアンケートでも「ある問題に関して異なる二つの説がある場合、両者をどのように扱うべきか」といった設問があった。気候研究者の側から出された意見は、ある問題に関してさまざまな科学的な検討を行った結果「○○という説が確からしい(可能性が高い)」として主張される見解と、そのような検討を行うことなく「○○かもしれない」と主張される見解には、信頼性のうえで大きな違いがある、ということである。科学的な検討を行うことなく、主張者の先入観や思い込みで発言された見解には、それなりの信頼性しかないはずだ。信頼性の異なる見解を、並列に、あたかも同じような信頼性があると思われるような書き方をすることには問題があるだろう、との指摘である。さらに、研究者側の意見として、大学や研究所で教授などの高い地位にあるからといって、その見解のすべての信頼性が高いとは限らない、という問題が挙げられた。一方、この問題に関するメディア側の意見としては、やはり記者は記事を書いて売らなくてはならないので、読者が興味をもちそうな、面白い説を紹介したくなるのは仕方がない、という主張である。しかしその一方で、記者としても間違ったことは書きたくはないので、さまざまな見解の信頼性について理解したいという要求もある、という興味深い意見も聞くことができた。

(2) 地球温暖化に関するよくある疑問

地球温暖化や気候予測に関する疑問について議論が行われた。もっともよくある疑問のひとつとして挙げられたのが「異常気象」の問題である。非常に高い気温や非常に強い雨など、めったに起こらない大気現象を異常気象と呼ぶ。気象庁の定義によると「数十年間に1回程度の現象、あるいは人が一生の間にまれにしか経験しない現象」とのことである(気象庁ウェブサイトより)。このような現象が起こった時、はたしてそれは温暖化のせいかどうか?ということは、多くの人がもつ疑問のようだ。これに対して気候研究者として答えられることは「ある現象が温暖化のせいで起こったかどうか」ではなく、「ある現象が起こる頻度は、温暖化によってどの程度になりそうか」ということである。どんなに極端な現象(非常に高い気温や非常に強い雨など)でも、少ない頻度では(地球温暖化が起こっていなくても)起こる可能性はある。気候学的に扱うことのできる問題は、地球温暖化が起こると平均的に気温が上昇するため、極端に暑い日は増えるだろう、といった頻度の問題である。

また事前のアンケートから、地震学が進歩しても地震予知が難しいように、気候学が進歩しても気候予測は難しいのではないか、との質問が取り上げられた。これに対して「予測」の意味について議論が行われた。気候予測で行おうとしていることは、天気予報のような、将来のある日のある場所での天候ではなく、今後温室効果ガスが増加した場合に、将来の平均的な気候状態がどうなるかという、気候の全体的な傾向である。地球温暖化の「予測」という言葉を使う場合に、一般の方々のイメージする内容が、実際に研究の最先端で行われていることと必ずしも一致していない場合があるのではないか、との指摘がなされた。

(横畠徳太)

4. まとめ

「地球温暖化は進行しているのか?」に関しての講演は、最新の研究の知見が盛り込まれ、非常に興味深いものだった。多くの気候研究者の見解としては、近年気温上昇が鈍っているようにも見えるが、それは自然の変動の範囲内(温室効果によって地球を暖めようとする熱が、海洋の深層に逃げていっているため、地表の気温が上がらない、など)のことのようである。今後の気温変化の動向によって、果たしてこの見解が正しいかどうか、明らかになるであろう。温暖化にかかわるさまざまな疑問に対する、第一線の研究者のわかりやすい解説を聞くことができたことも貴重な機会であった。また、メディア関係者の方の率直な意見、読者の興味を引く記事を作らなくてはいけないと同時に真実を伝えたい、という想いを知ることができたこともよかった。地球温暖化はスケールが大きく、理解するのがなかなか難しい問題かもしれない。しかしこのワークショップで行われたような対話を通して、研究の最新の知見が広まること、研究者が多くの人の疑問について理解を深めることには意味があるだろう。また地球の気候に関して得られた研究成果のおもしろさも広く伝わることで、科学的に信頼の高い説こそが読者の興味を引くようになることにも期待したい。

(横畠徳太)