2019年5月号 [Vol.30 No.2] 通巻第341号 201905_341001

酸性雨って、まだ降っているの? —全国環境研協議会酸性雨広域大気汚染調査研究部会平成30年度第2回会議とデータの活用—

1. はじめに

題名の〈酸性雨って、まだ降っているの?〉は、市民向けの講座で酸性雨の話をするときに、しばしば問いかけられる言葉です。そしてそれはまた、約10年前に環境分野の調査・研究に参加し始めた私自身の、素直な感想でした。当時の自分が持つ環境問題についての知識は、一般的なメディアからの情報が主であり、『酸性雨』とは、むかし聞いたことのある公害問題の一つで、【もうほとんど聞かないキーワード】という認識でした。

しかし、地方環境研究所(以降、地環研)の研究員として酸性雨について学び、調査する中で、酸性雨が現在も起きている問題であることを知り、現在では冒頭のフレーズを酸性雨の講座で使う資料のタイトルとして利用しています。講座でお話をする対象は、小学校低学年から還暦を迎えられた大人の方々まで様々ですが、いつも酸性雨が過去の問題ではないということを説明させてもらっています。もちろんその講座の中では、全国環境研協議会の酸性雨広域大気汚染調査研究部会(以降、酸性雨部会)によってまとめられているデータを、様々に利用しております。

そして私自身、酸性雨についてより深く学ぶために、2016年度より酸性雨部会に委員として参加させていただいております。

2. 酸性雨部会の紹介

2019年2月6〜7日、酸性雨部会における6次調査のデータ取りまとめならびに次年度調査の検討のための会議がつくば市にある国立環境研究所において開かれました。これは平成30年度2回目の会合になりますが、1回目は2018年11月22日に東京都環境科学研究所で開催されました。これらの会議では、全国から集められた前年度酸性雨の公表データの作成、今後のデータ収集、調査方法の詳細や課題などについて様々な議論がなされます。

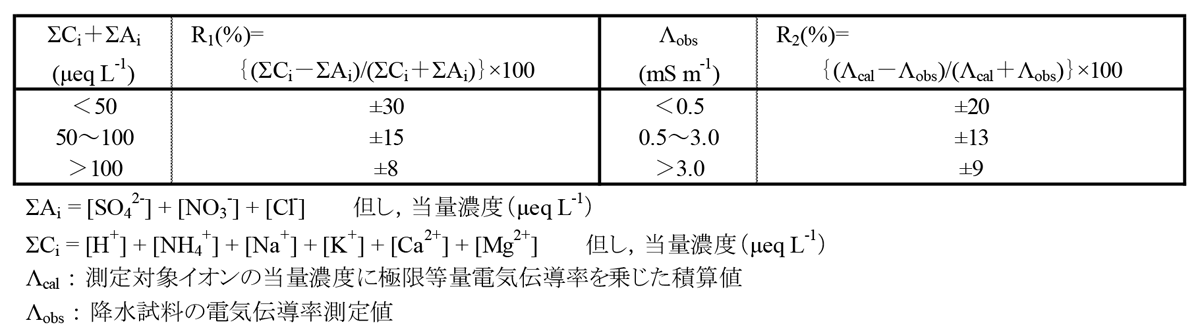

前述の通り、酸性雨のデータは全国から集められます。その集計で気をつけなければならないものの一つが、各分析機関の精度の差になります。各分析の基本的な精度については、イオンバランス(R1)および電気伝導率バランス(R2)という指標を用いて判断しています。R1およびR2の定義および許容範囲[1]については表1に示します。

表1イオンバランス(R1)および電気伝導度バランス(R2)の定義および許容範囲[1]

ただし、このR1やR2はあくまで指標であり、許容範囲を超えていたからといって即座に精度が悪いと判断はできません。しかし連続して範囲を超えている場合は、なんらかの改善ポイントが存在する可能性があります。またこれとは別に、酸性雨測定分析精度管理調査というものが毎年行われています。これは、濃度既知のサンプルを各分析機関が分析し、その結果を設定濃度と照合する調査です。この調査結果によって各分析機関は自らの測定精度について情報を得て、必要であれば改善につなげてもらっています。

しかし、分析担当者がなんらかの改善が必要だと考えた場合、具体的な改善策を決定するためには多くの経験や知識が必要になります。全国の多くの地環研は、昨今の人員削減・予算削減の影響で多忙を極めており、改善の検証に割ける労力は少なく、相談できる方が近くにいるとも限りません。つまり、改善の意思はあるものの、手をこまねいている機関が存在する可能性は、否定できません。そこで酸性雨部会として、そのような状況改善の一助になればと相談窓口を明確化し、必要に応じて積極的な働きかけも実施することとしました。これにより、酸性雨部会が蓄積した知見を、広く利用していただくことが可能になると考えております。ちなみに、窓口は私の担当になっておりますので、上記のようなニーズのある機関の担当者の方は、ぜひご連絡いただければと存じます。

3. さらなるデータの活用を目指して

全国から集められた酸性雨調査のデータは、全国環境研会誌に毎年掲載して季節変動や地域ごとの特徴を解析しています。しかしさらに深い解析を目指して、酸性雨部会では有志による勉強会を実施しています。勉強会では、メンバーそれぞれがテーマを持ち寄って、その内容を議論し、切磋琢磨しあって解析の精度を高めています。その成果の一つとして、大気環境学会誌第54号第2号に、千葉県環境研究センターの横山氏の論文が掲載されました[2]。これはガス状および粒子状のアンモニア(アンモニウム)について、フィルターパックによる長期モニタリングの結果を解析したものです。

勉強会にはまだ議論中のテーマもあり、それらについてもこの成果に続くようにメンバー一同、精進しております。

4. おわりに

冒頭でもふれましたが、酸性雨に関する世間の関心は、決して高いものではありません。環境問題が注目を集めるときは、そのほとんどが何かしらの悪化・悪影響が起きた時です。その意味では、環境問題が関心を持たれないことこそが、望ましい状況だと言えなくもありません。しかし、そのために調査がおろそかになり、実態が把握できなくなってしまうのであれば、それは憂慮すべき事態と言えます。

酸性雨調査は20年以上のデータが蓄積されており、これもひとえに全国の地環研の皆さまのご協力のおかげです。この貴重な調査を継続していくため、地環研および関係各所においては、これからも酸性雨部会の活動についてご理解ご協力を頂ければ幸いです。

参考文献

- 環境省地球環境局環境保全対策課, 酸性雨研究センター:湿性沈着モニタリング手引き書(第2版), 2001, http://www.env.go.jp/air/acidrain/man/wet_deposi/index.html

- 横山新紀, 山口高志, 藍川昌秀, 向井人史 (2019) 日本におけるアンモニアガスおよび粒子状アンモニウム濃度の長期変動. 大気環境学会誌, 54, 75-83.

*全環研・酸性雨広域大気汚染調査研究部会の過去の記事は以下からご覧いただけます。

- 山神真紀子「全環研・酸性雨広域大気汚染調査研究部会 平成21年度第2回会議報告」2010年4月号

- 村野健太郎「酸性雨問題の現状と全国環境研協議会酸性雨広域大気汚染調査研究部会の活動」2011年4月号

- 野口泉「全国環境研協議会・酸性雨広域大気汚染調査研究部会」2012年6月号

- 岩崎綾「南の島、絶景ポイントで酸性雨調査〜全国環境研協議会酸性雨広域大気汚染調査研究部会に参加して〜」2013年4月号

- 遠藤朋美「雪にも負けず、酸性雨調査—全国環境研協議会酸性雨広域大気汚染調査研究部会に参加して—」2014年5月号

- 松倉祐介「これからの酸性雨調査の話をしよう—全国環境研協議会酸性雨広域大気汚染調査研究部会事務局を務めて—」2015年4月号

- 多田敬子「第6次酸性雨全国調査に向けて」2016年5月号

- 濱野晃「全国環境研協議会酸性雨広域大気汚染調査研究部会事務局の任を終えて」2017年6月号

- 濱村研吾「風は西から—全国環境研協議会酸性雨広域大気汚染調査研究部会に参加して—」2018年5月号