2014年4月号 [Vol.25 No.1] 通巻第281号 201404_281001

地球温暖化の解明はどこまで進んだか —IPCC第1作業部会第5次評価報告書

1. IPCC第5次評価報告書の発表

「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)第1作業部会(WG1)の第5次評価報告書(AR5)が、2013年9月に発表された。39ヶ国から選出された259人の執筆者により、世界中の専門家と政府から寄せられた5万件を超えるレビューコメントを考慮して、気候変動の科学的基礎に関する現在の知見を評価したものである。2014年3月に日本(横浜)で、次の影響・適応・脆弱性に関する第2作業部会(WG2)報告書が、4月にドイツで緩和策に関する第3作業部会(WG3)報告書が発表された。10月には3つの作業部会の内容を分野横断的に取りまとめた統合報告書が発表される。

7年前の第4次評価報告書(AR4[1])の時点から、科学的には様々な進歩があり、気候変動の理解が進んだ。特に、海洋深層までの水温データが充実し、深層の水温上昇傾向が示されたことなどが挙げられる。しかし、個人的な印象としては、専門外の読み手から見た報告書の結論は前回と概ね同様と言ってよいように思われる。気候変動の科学は成熟してきており、科学的知見の内容が安定してきたことの現れと受け止めることができるのではないだろうか。

WG1 AR5の発表からかなり時間が経過しており、WG2、WG3の報告書も発表されたので、ここではWG2、WG3の内容につながる将来予測の部分を中心に、AR4との比較も含めて、WG1報告書の簡単な解説を行いたい。少し違う部分を含めた同様の解説を日本地球惑星科学連合ニュースレター[2]でも行ったので、併せてご覧頂きたい。なお、以下でAR5の引用はすべて「政策決定者向け要約(気象庁訳)」[3]に基づく。

2. 過去100年および最近の気候変動について

AR5では、過去100年程度の間に観測された気候変動について、CO2濃度の上昇、大気と海洋の温度上昇、海面水位の上昇、雪氷の減少などの明瞭な傾向に基づき「気候システムの温暖化には疑う余地がない」と結論している。これはAR4のときと基本的に同じである。

また、過去の気候変動の要因推定については、「1951〜2010年の世界平均地上気温の観測された上昇の半分以上は、温室効果ガス濃度の人為的増加とその他の人為起源強制力の組合せによって引き起こされた可能性が極めて高い」としており、AR4の同様の記述にある「可能性が非常に高い(90%以上の可能性)」から「可能性が極めて高い(95%以上の可能性)」に表現が強まっている。このような可能性の評価は、気候の内部変動の不確実性の下で気候モデルによる過去再現シミュレーションと観測データを統計的に比較した結果に基づいている。

ただし、最近15年間程度の世界平均気温の上昇傾向はそれまでに比べて弱まっており、温度上昇の休止(hiatus)とよばれている。これについては、主に自然の変動が原因と考えられており、他にも太陽活動の弱まりなど自然の強制力の変化が寄与している可能性があるが、いずれにせよ現在の気候変動の科学の範囲で説明できる現象であるという見通しが得られている。

3. 今世紀末までの気温および海面水位の変化予測

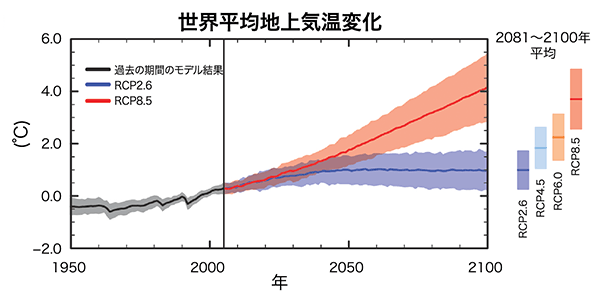

AR5において評価された今世紀末までの世界平均気温変化の予測を図1に示す。

図1世界平均地上気温の変化。1986〜2005年平均からの偏差。複数の気候モデルにより計算されたもの。黒は過去の強制力に基づく再現。赤はRCP8.5シナリオ、青はRCP2.6シナリオに基づく将来予測。陰影は不確実性の幅を表す(注3に基づく)

これとAR4との違いについて、AR5には次の記述がある。「RCPシナリオに基づく気候変動予測は、シナリオの違いを考慮すれば、パターンと大きさの両方において第4次評価報告書に示されたものと類似している」。RCP(代表的濃度経路)シナリオ[4]とは、AR5で用いられている将来シナリオのセットであり、AR4まで使われたSRES(排出シナリオに関する特別報告書)シナリオ[5]とは異なる。このシナリオおよびその考え方の違いが、予測値がAR4と異なる主な原因であり、その原因を除くと予測は前回とあまり変わらない。つまり、6年間で各国の研究グループがそれぞれに気候モデルを改良したが、その結果として予測値や分布に系統的な変化がほとんどなかったということである。

RCPシナリオは、気候変動対策(温室効果ガスの排出削減)をまったく行わなかった場合(RCP8.5)から徹底的に行った場合(RCP2.6)までの幅をカバーし、その中間2つ(RCP4.5、RCP6.0)を含む4つのシナリオである(以前のSRESシナリオはどれも対策を行わない場合であり、社会経済想定の違いのみを表していた)。名称のRCPに続く8.5等の数字は、2100年時点の人為起源放射強制力の大きさ(W/m2)を表している。 なお、RCP2.6を実現するためには、世界全体の温室効果ガス排出量を今世紀末にはゼロに近づける必要がある。

一方、世界平均海面水位の変化予測については、AR4の予測値には含まれていなかった「氷床の急激な力学的変化」の効果をAR5では含めており、同様のシナリオ間で比べると2100年ごろの上昇量が20cmほど上乗せされている。つまり、グリーンランドや南極の氷床が、「融ける」(あるいは積雪の増加により増える)効果はAR4にも入っていたが、海洋に「流れ落ちる」効果がAR5で初めて加わった(AR4の予測値には、「氷床の急激な力学的変化を含まない」と断り書きがある)。

4. 極端現象の過去および将来の傾向

熱波や豪雨など極端現象の発生頻度の過去および将来の変化傾向については、AR4とAR5の間に出版されたSREX(極端現象に関する特別報告書)でも一度まとめられている[6]。AR4やSREXと比較してAR5で特徴的な点として、

- 20世紀後半以降の寒い日と寒い夜の減少および暑い日と暑い夜[7]の増加に人間活動の寄与がある「可能性が非常に高い(90%以上)」(AR4、SREXでは「可能性が高い(66%以上)」)

- 20世紀後半以降の熱波(連続する暑い日)の増加に人間活動の寄与がある「可能性が高い」(AR4では「どちらかといえば(50%以上)」、SREXでは正式に評価されず)

- 21世紀中に大雨がさらに増加することは中緯度陸上の大部分と熱帯湿潤域で「可能性が非常に高い」(SREXでは多くの地域で「可能性が高い」)

などがあげられる。このような比較が表としてまとめられていて[3]、いくつかの点で可能性の表現が強まっていることがわかる。

一方で、21世紀中の強い熱帯低気圧の増加は、AR4では「可能性が高い」であったが、SREXとAR5では「どちらかといえば」に弱まった。これは、カテゴリー4や5の台風やハリケーンの発生数の変化を評価したものだが、少し違う指標をとると、熱帯低気圧の平均的な強さ(最大風速)は強くなる「可能性が高い」、熱帯低気圧に伴う平均的な降水強度は強くなる「可能性が高い」という知見も同時に示されている。また、世界全体での熱帯低気圧の発生数は減少するか基本的に変化しない「可能性が高い」。

5. 累積排出量と世界平均気温上昇の比例関係

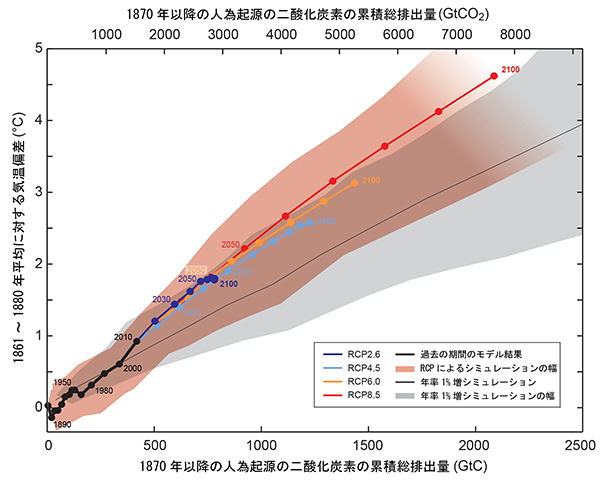

AR5では、図2のように、世界平均気温上昇量(図の縦軸)が人為起源CO2の累積排出量(図の横軸)にほぼ比例することが示された。つまり、早く出すか遅く出すかにかかわらず、21世紀のある時点で見たとき、それまでにトータルでどれだけ排出したかによって、気温上昇量がほぼ決まってしまうということである。この考え方を用いると、世界平均気温上昇に上限を設定すれば、累積排出量の上限が決まることになる。不確実性があるために確率的な表現を伴うことになるが、AR5によれば、CO2以外の効果を含めた場合で、たとえば50%以上の可能性で世界平均気温上昇を産業化以前から2°C未満に抑えるには、累積排出量の上限は820GtC(炭素換算820ギガトン)となる。一方、2011年までの累積排出量の実績値は515GtCと推定されている。この場合、残されたCO2排出量はおよそ300GtCということである。現在の年間排出量はおよそ10GtCなので、仮に現在の排出量が毎年続いた場合には、30年程度でこの上限を超えてしまう。国連気候変動枠組条約の議論で合意されているように「2°C未満」を目標とするのであれば、その壁が案外近くにあるということを改めて認識させられる知見といえるだろう。

図2世界平均気温上昇量と人為起源CO2累積排出量の関係。細い黒線はCO2のみを考慮した場合(CO2のみ1%/年で増加させたモデル計算に基づく)。色付き(2010年までは太い黒)の線および点は他の温室効果ガスなどによる気温上昇を考慮した場合(過去の強制力およびRCPシナリオに沿ったモデル計算に基づく)。陰影は不確実性の幅を表す(注3に基づく)

脚注

- IPCC (2007) Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Cambridge University Press.

- 江守正多 (2014) IPCC 第5次評価報告書を読み解く. JGL, 10, 6-8. (http://www2.jpgu.org/publication/jgl/JGL-Vol10-1.pdfより閲覧可能)

- IPCC (2013) 気候変動2013:自然科学的根拠 政策決定者向け要約(気象庁訳) http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar5/ipcc_ar5_wg1_spm_jpn.pdf

- Moss, R. H. et al. (2010) The next generation of scenarios for climate change research and assessment. Nature, 463, 747-756.

甲斐沼美紀子, 江守正多, 高橋潔, 西岡秀三「会議参加報告:IPCC新シナリオに関する専門家会合」地球環境研究センターニュース2007年11月号および注3のBox SPM.1参照。 - IPCC (2000) Special Report on Emissions Scenarios. Cambridge University Press.

- IPCC (2012) Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. Cambridge University Press.

高橋潔「『気候変動への適応推進に向けた極端現象及び災害のリスク管理に関する特別報告書』の紹介」地球環境研究センターニュース2012年1月号 - 「寒い日」「寒い夜」「暑い日」「暑い夜」は、基準期間からの相対的な寒さや暑さで定義され、場所によって異なる。たとえば、「寒い日」は、日最高気温が基準期間の下位10%よりも低温である日数。また、「熱波」の定義は様々だが、一般に極端に暑い日がある期間続くこと。