2019年6月号 [Vol.30 No.3] 通巻第342号 201906_342001

伝統と科学を活かした豊かな社会をめざして —武内和彦さんに聞きました—

地球温暖化・気候変動の研究者や地球環境問題に携わる方にその内容や成果、今後の展望などをインタビューします。今回は、地球環境戦略研究機関の武内和彦さんに、地球環境研究センター長の三枝信子がお話をうかがいました。

武内和彦(たけうち かずひこ)さんプロフィール

公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES)理事長

和歌山県生まれ。1974年東京大学理学部地学科地理学課程卒業、1976年同大学院農学系研究科修士課程修了。農学博士。東京都立大学理学部助手、東京大学農学部助教授、同アジア生物資源環境研究センター教授を経て、1997年より2012年まで同大学院農学生命科学研究科教授。2008年より国連大学副学長。2012年より2017年3月まで東京大学サステイナビリティ学連携研究機構(IR3S)機構長・教授。2013年より2016年6月まで国連大学上級副学長、国連事務次長補。2016年7月より国連大学サステイナビリティ高等研究所上級客員教授。2017年4月より東京大学IR3S機構長・特任教授。2017年7月より公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES)理事長。中央環境審議会会長、日本学術会議副会長(国際活動担当)、Sustainability Science誌(Springer Nature)編集長、ナイロビ大学ワンガリ・マータイ平和・環境問題研究所名誉所長、などを兼任。

専門は、緑地環境学、地域生態学、サステイナビリティ学。人と自然の望ましい関係の再構築を目指して、アジア・アフリカを主対象に研究教育活動を展開している。最近では、持続型社会の構築を目指す俯瞰的な学術としてのサステイナビリティ学の世界的な拠点形成に向けて奔走している。

第五次環境基本計画は新しいものではない?

- 三枝

-

2018年4月に策定された第五次環境基本計画(以下、第五次基本計画 https://www.env.go.jp/press/files/jp/108982.pdf)は、2015年9月に採択された持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals: SDGs)と、同年12月のパリ協定などの新しい国際的取組にも対応し、分野横断的な6つの重点戦略が設定されました。会長として中央環境審議会(以下、中環審)の議論をリードされ、第五次基本計画の策定に向けて重要な役割を果たされた武内さんに、この計画のポイント、重点戦略の実現によって期待される社会の変化などをお聞きしたいと思います。

- 武内

-

第五次基本計画は新しく作ったものというより、第一次基本計画のスピリッツを継承したものです。第一次基本計画にはすでに炭素循環と資源循環を統合する「循環」の概念が入っていました。その後、地球環境政策が大きく発展し、低炭素政策と資源循環政策が個々に推進されるかたちとなってしまいました。

2007年6月に閣議決定された「21世紀環境立国戦略」の策定過程で、私は特別部会の委員として参画し、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会の3つの社会像の統合による持続可能な社会づくりを提案しました。この提案は、戦略のなかに組み込まれたのは良かったのですが、低炭素社会は地球環境政策、循環型社会は資源循環・リサイクル政策、自然共生社会は自然環境政策というようにバラバラに議論されることになってしまいました。

それではまずいので、私は中環審の会長に就任した際に、各部会を束ねるだけのやや形式的な役割しかなかった総会を利用して、環境の全分野の専門家が参加するかたちで、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会の統合化と一体的推進を目指すべきだとする見解をとりまとめ、環境大臣に意見具申しました。第五次環境基本計画は、基本的には、この意見具申を基礎に、プラネタリー・バウンダリー[1]やSDGsといった近年台頭してきた国際的な共通概念や共通目標を取り入れ発展させたものです。

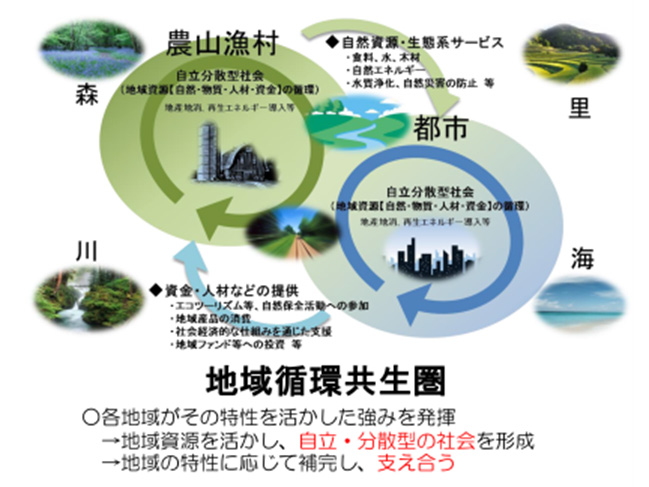

3社会像の統合とともに、SDGsをローカル化し地域で展開していくのが「地域循環共生圏」の概念です。もともと私は中環審循環型社会計画部会長として第二次循環基本計画をまとめたときに、「地域循環共生圏」という概念を提案しました。そこでは、それぞれの資源ごとにふさわしいスケールで循環的に利用し、全体として階層的な循環圏を形成するという資源循環のあるべき姿を示しました。また、中環審自然環境部会長として、生物多様性条約愛知目標の採択や東日本大震災からの復興を反映すべく改定した生物多様性国家戦略2011-2020では、自然と人が生態系サービスと資金・人材などでつながる「自然共生圏」という概念を提唱しました。「地域循環共生圏」は、地域循環圏と自然共生圏をさらに統合したものです。

地域の資源を活用し、豊かさを創造する地域循環共生圏

- 三枝

-

「地域循環共生圏」がこれまでの「地域循環」や「自然共生」と異なる点は具体的にどのようなものでしょうか。

- 武内

-

地域循環共生圏は、第一次基本計画が謳うように、「循環」の概念でエネルギーと資源を統合しようとするものです。2011年3月に東日本大震災と福島原子力発電所事故が起こって以降、日本のエネルギー政策は大きく変わりました。原子力への依存度を下げ再生可能エネルギーの推進が求められるようになりました。再生可能エネルギー利用では、地域に賦存する自然の恵みを活かすことが重要になります。ソーラー、風力、バイオマス、地熱などすべて自然資源依存型のエネルギーです。一方で自然資源は、木材、食料、レクリエーション空間としても利用されます。ですから、これまでの資源利用を確保しつつ、エネルギー資源としての可能性を付加していくことが重要です。最近では、大規模ソーラー開発がもたらす自然環境破壊などの問題も生じていますが、そうした矛盾を解消しつつ、人と自然が共生する地域の豊かさを創造していく必要があります。「地域循環共生圏」の構想には、それを実現するための未来像という思いを込めたつもりです。

もう一つ考えたのは、日本のこれからの大きな課題である少子高齢化問題を環境問題と切り離して考えていいのだろうかということです。コンパクトな集住地区にお年寄りと子どもが一緒に暮らすと、子どもたちと触れ合うことが高齢者にとっては楽しみとなり、子どもたちは親が働いている間はお年寄りに面倒を見てもらうことができます。このような、環境政策と高齢化政策、少子化対策、福祉政策を統合化する地域づくりのあり方を考える場合にも「地域循環共生圏」の概念が活用できます。SDGsと結び付けたことで、環境基本計画が、環境のみならず、経済や社会との統合的向上を目指す、いわば「サステイナビリティ基本計画」という位置づけができるようになったのではないかと考えています。

- 三枝

-

サステイナビリティ基本計画とも呼べる第五次基本計画を実現していくために、市町村や都道府県で活動することと、もう少し空間スケールの大きな構造、最後は地球規模に結びついていくビジョンも同時におもちでしょうか。

- 武内

-

地域循環共生圏は、国際的な展開を視野に入れながら広めていければいいのではないかと思っています。第五次基本計画を環境大臣に答申したときに、環境省にすぐに英訳してくださいとお願いし、2018年7月にニューヨークの国連本部で開催されたハイレベル政治フォーラム(HLPF)で公表しました。地域循環共生圏では、自然システムとその上にのる人間・社会システムをいかにマッチングさせるかが重要です。21世紀環境立国戦略のなかでは、世界にある自然と共生する智恵と近代的な科学技術や新しいガバナンスの仕組みを融合させて自然共生社会づくりを目指す取り組みとしてSATOYAMAイニシアティブ(http://www.env.go.jp/nature/satoyama/initiative.html)が提案され、生物多様性条約COP10でその国際パートナーシップ(IPSI)が発足しましたが、いまでは国際的にも重要な取組となっています。このように、地域のさまざまな資源を最大限活用しながら、自立分散型の社会の構築を通して、人々が生きがいをもてる豊かな生活の創造につなげていくことが必要だと思います。

- 三枝

-

第五次基本計画では、6つの重点戦略が総合されて社会全体を変えるという考え方が反映されています。

- 武内

-

これまでの基本計画は、環境省の各局、各課から提出された戦略を取りまとめた感がありました。今回の重点戦略は、そうした個別課題では対応しきれない、横断型の国家的課題を統合的に解決する方策を示そうとしました。

伝統的な知識が課題解決のカギ

- 三枝

-

武内さんが考える、変化を起こして作るべきグローバルな社会像というはどういうものでしょうか。

- 武内

-

温故知新になると思いますが、超未来社会ではなく、伝統的な社会の利点を活かしていかに近代社会がもつ問題点を克服しながらポスト近代社会に向かうかを模索すべきと考えます。とくに開発途上国は、先進国が通過した近代的な成長というパスを通らないで、直接ポスト近代的な社会に移行することが望まれます。地域循環共生圏は、そういう社会像として提案したという面もあります。

- 三枝

-

先進国が経験した課題を途上国、新興国がバイパスしてポスト近代をつくる原動力になるというイメージをもう少し具体的に教えていただけますか。

- 武内

-

ひとつのカギは伝統的知識の再評価だと思っています。近代化の歴史は、伝統的知識を無視して近代的な知識体系のもとに合理的な社会を築こうとしてきました。しかし、伝統的なものを古臭いと切り捨てずに、伝統的な知識体系の中にこそ問題解決のカギがあるという考え方が、日本でも世界的にも広まりつつあります。「緑の革命[2]」と伝統的な農業の関係が好例です。とくに私が影響を受けたのが世界的に有名なインドの農学者のMonkombu Sambasivan Swaminathanです。彼はインドの緑の革命の父としてよく知られていますが、「緑の革命を推進した私は間違っていた」と断言しています。農地を拡大し、化学肥料や農薬を大量に使用して農業生産性を上げて人々を飢えから救えると思っていたら、それが生態系の劣化や砂漠化など環境破壊を起こし、結果的に農業生産性も低下してしまったのです。今彼は、世界農業遺産(GIAHS)の取り組みを積極的に支援するなど、伝統的な農業を守って、それを現代社会のなかで再生させようとする運動の旗頭の一人になっています。

- 三枝

-

伝統的な知識は、英語でindigenous knowledgeといいますが、今いろいろなところで聞きます。2018年秋に京都で地球観測に関する政府間会合が行われ、その本会合のパネルディスカッションで、日本の伝統的な知識としてこれからの地球環境に活かせるものがあるかという質問を受けたのですが、残念ながらうまく答えられませんでした。

- 武内

-

SATOYAMAイニシアティブが一つの答えだと思います。伝統的な知識を活かし、それを近代的な科学技術と融合させ、そこに経済的な付加価値をつけて、多様な主体が参加するような新しいビジネスモデルを提案するのです。

- 三枝

-

国家プロジェクトとしてトップダウンでサイエンスプランを作り、お金をかけて進めていく巨大科学の対極にあるようなもののなかに、答えがあるということでしょうか。

- 武内

-

両方が必要だと思います。科学的な根拠なしに迷信みたいなことを言っては困ります。私は近代科学を否定はしていません。たた、国家などが進める大型科学も重要ですが、ローカルな場所で直接人々の幸せにつながる社会を実現するには、やはり土着型の知識を活かした科学的なアプローチが有効だと思います。私自身が観測機器に依存せず現場に長期滞在するという研究活動を長年してきたものですから、そういう性格が抜けないのでしょう。また、土着型の知識を活かした科学的なアプローチはお金があまりかからないので、いろいろな人が参加できます。

この3月に、フランスの科学アカデミーでG8アカデミックサミットが開かれますが、そのテーマの一つがcitizen scienceです。市民が参加型で研究を行った結果をいかに科学的に保証するかがポイントです。科学者が市民の研究成果を保証するだけですと、市民参加は単なる手段になってしまいます。したがって、市民が積極的に科学に参加することが、科学そのものの質的な向上に貢献するような方法論を確立しないとならないのです。市民科学のあり方を突き詰めて考えると、簡単なものではありません。

- 三枝

-

データを取ることに協力していただくだけではなく、それを超えて科学の一部になるということですか。

- 武内

-

たとえば、IPCCは科学的なデータの集大成による統合的知見を提示しています。そのなかで伝統的知識がどう位置づけられているでしょうか。

- 三枝

-

気候変動対策などの手段の一つとしてしか今はとらえられていないようです。

- 武内

-

二酸化炭素(CO2)を減らすためだけの科学ではない、人間の幸せや豊かさを追求する科学という観点で気候変動研究を捉え、indigenous knowledgeやcitizen scienceが近代的な科学的知見と対等に評価されるような新しい枠組みが必要なのではないでしょうか。IPCCでは伝統的な知識はまだ科学的な知識体系の脇に置かれていますが、生物多様性版のIPCCと呼ばれている生物多様性と生態系サービスに関する政府間プラットフォーム(IPBES)はNature’s contributions[3](自然がもたらすもの)という概念が提案されました。「自然の恵み」ですと自然のネガティブな面が無視されてしまいますが、自然は恵みであり脅威でもあるわけで、Nature's contributionsは伝統文化に代表されるような非経済的な価値も含めて、自然が人間にもたらすものを包括的にとらえていこうとしています。

- 三枝

-

このときに人間の価値観は一つの方向に収れんしていくでしょうか。それとも多様な方向に発散していくのでしょうか。

- 武内

-

少なくとも一つの規範的な価値観によって決めつけるべきではないでしょうし、研究者や行政が価値観を地域に押しつけるべきでもありません。今の民主的な社会の中では、地域住民の合意によって地域が主体的に選び取っていくものになると思います。この概念には地域住民が価値観を変革(transform)していくことも当然含まれています。ストックホルム大学のThomas Elmqvistが筆頭著者となり私も著者に加わって、最近、学術雑誌Nature Sustainabilityに受理された論文では、サステイナビリティ(sustainability)とレジリエンス(resilience)の関係性が明確にされました。レジリエンスという概念には、サステイナブルな社会に変革できる能力が含まれているというのが結論です。

若い人たちへ:答えを作るような勉強を

- 三枝

-

変革可能(transformable)な社会をつくる原動力になるのが、若手研究者、これから社会に出ていく学生・大学院生、地域で活動しようとしている人たちなどです。彼らは地球環境研究センターニュースの読者でもあります。こういった人たちに何かメッセージはありますか。

- 武内

-

今の研究者のなかには、地球環境に対する危機意識をあおって、特定の問題解決を訴える人がいます。たとえば、温暖化対策でも、人々が求めるのは、結果としてCO2の排出が大幅削減される社会であり、脱炭素化のみを目指した社会づくりを望んでいるとは思いません。危機意識をあおることで自分たちの学術分野の重要性を訴えるというやり方から、危機を克服することを通じて、いかにより豊かな社会づくりにつなげるかをもっと検討するように、若い人たちを励ますべきだと思います。

- 三枝

-

日本の学生や研究者は自分の発想を超えたところに自分の行きたい未来を想像する能力がどこかで抑えられているような気がします。

- 武内

-

2月2日に東京大学で「第3回イオン未来の地球フォーラム」が開催され、「いま次世代と語りたい未来のこと—自然の恵み—」をテーマに中学生や高校生とディスカッションしました。彼らからのいろいろな質問に対し、パネリストの一人が、「もう少し自分で考えなさい」と厳しく叱責しました。生徒たちはすぐに誰かから答えを求めようとする傾向にあります。しかし、答えは自分自身が考えなければならないのです。今の若い人たちは私たちの世代には真似できない情報の収集や発信の方法を知っていますから、今までとは違う新しい研究者像がこれから生まれてくることを期待します。

脚注

- ストックホルム・レジリエンス・センター前所長ロックストロームらにより開発された概念。地球の環境容量を科学的に表示し、地球の環境容量を代表する9つのプラネタリーシステム(気候変動、海洋酸性化、成層圏オゾンの破壊、窒素とリンの循環、グローバルな淡水利用、土地利用変化、生物多様性の損失、大気エアロゾルの負荷、化学物質による汚染)を対象として取り上げ、そのバウンダリー(臨界点、ティッピング・ポイント)の具体的な評価を行ったもの。

- 主として開発途上国の人口増加による食糧危機克服のため、多収穫の穀類などを開発して対処しようとする農業革命のこと。

- あるいは、Nature’s Contributions to People (NCP) 自然が人にもたらすもの

*このインタビューは2019年2月19日に行われました。

*第五次環境基本計画については、社会対話・協働推進オフィスのウェブサイトにも掲載されています。【連載】審議委員に聞く—新環境基本計画が目指すもの—(http://www.nies.go.jp/taiwa/jqjm1000000bg2lu.html)