2018年3月号 [Vol.28 No.12] 通巻第327号 201803_327004

京都御苑エコ教室・国立環境研究所出前授業「みんなの地球温暖化教室—京都議定書、パリ協定、そしてこれから—」報告

2017年12月9日(土)、環境省京都御苑閑院宮邸跡収納展示館内レクチャーホールにおいて、京都御苑と地球環境研究センターが標記のイベントを開催しました。昔懐かしい木造校舎を彷彿とさせる雰囲気の会場で、三人の講師が、京都議定書からパリ協定までの気候変動問題に関する国際的な動きや、温室効果ガス排出のない社会への展望、豪雨や猛暑と地球温暖化の関係について講演しました。

最初に京都御苑管理事務所の田村省二所長から、京都議定書採択から20年という節目に、地球温暖化について三人の専門家からお話を聞くことができる非常に貴重な機会ですとのご挨拶がありました。

当日は大学生から年配の方まで約50人の参加があり、みなさん、主催者が準備したこのイベント用のノートにメモをとりながら聴講していました。以下、講演概要と質疑応答について報告します。

1. 1時間目:社会「国際社会による地球温暖化対策の歴史」

【講師】亀山康子(社会環境システム研究センター 副センター長)

1997年、京都で開催された国連気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)において、交渉の一部を担当した亀山康子さんからは、この20年間の気候変動問題に関する世の中の動きについて説明がありました。

気候変動への対応には、緩和策、適応策、損失・損害の3つがあります。緩和策は今後のさらなる気候変動を予防し、温室効果ガス排出量を減らすために講じる手段です。すでに生じてしまった気候変動の被害を最小限に抑える手段(堤防のかさ上げ、作物の品種改良)が適応策です。さらに、適応策で防げない被害を補填するための手段(保険制度、途上国支援)が損失・損害です。1997年の京都議定書の時には緩和策だけを議論したのですが、2015年に合意されたパリ協定ではこの3つ全てがセットになっています。

1992年に採択され、1994年に発効した気候変動枠組条約は気候変動問題の全体的な枠組みを示し、その下に京都議定書やパリ協定が定められました。

気候変動枠組条約4条の約束「附属書I国(先進国)は、二酸化炭素(CO2)その他の温室効果ガス排出量を2000年までに1990年の水準で安定化させる」は、先進国だけに課されていたことと、努力目標でした。その後排出量は上昇してしまい、途上国は先進国にとても不満でした。その結果、1997年のCOP3で京都議定書が採択され、附属書I国(先進国)は2008年から2012年までの5年間で、決められた量まで排出量を削減することが法的拘束力をもつ義務となりました。しかし、京都議定書からアメリカが離脱し、2000年を過ぎた頃から、京都議定書で対象となっていない中国などの排出量が増えてきたため、アメリカや中国が入る枠組みを検討しました。2015年のCOP21で採択されたパリ協定は、2020年以降(具体的には2030年)の温室効果ガス排出削減目標を定めた国際条約です。こういう形で国際制度が進化してきました。

パリ協定の意義

- 長期目標の設定。産業革命後の気温上昇を2°C未満、さらには1.5°Cを目指す。この目標を達成するためには、今世紀末までに排出量を実質ゼロとする必要がある。

- 途上国を含めた「全ての国が参加する枠組み」の実現。

- 経済面での転換期。京都議定書の時には排出削減 = コスト。最近は、再生可能エネルギーへの投資や電気自動車などは新たなビジネスチャンスという考え方。

- 適応策、及び「損失&損害」への重要性増大。

- 意思決定に、国(政府)だけでなく、多様なステークホルダー(企業、自治体、市民、等)の関わり。

各国は2030年の温室効果ガス削減目標を作成しましたが、その全てを足し合わせてもパリ協定が目指す2°C目標を達成できません。さらに11〜13.5GtC削減しなければなりません。どうやって排出量を減らすかというのが今後の課題です。

2017年11月のCOP23では興味深いことがありました。6月にトランプ大統領がパリ協定からの離脱を宣言したアメリカの政府代表団は、会議ではあまり目立たない存在でしたが、対照的に、アメリカの州、都市、企業が創った “We are still in” という団体が、会議場の外に大きなテントを建て、「私たちはまだパリ協定に入っています」とアピールしていたのです。企業、自治体がやろうという気になれば、国の決定とは別行動でどんどん削減していくことができます。そういう形で2030年目標と2°C目標との差を埋めていくことができるのではないかと思います。

パリ協定では今世紀末までには排出量を実質ゼロにする必要があるとしています。そこまで画期的な削減をしていくためには、高齢化問題など、日本が直面する他の社会的課題も同時解決できるような政策が求められます。たとえば、人が車に乗らなくても生活できるような街づくりは、排出削減しつつ高齢者に優しい政策といえるでしょう。

2. 2時間目:社会「温室効果ガス排出のない社会へ変えるのはあなた」

【講師】西岡秀三(地球環境戦略研究機関 参与(元国立環境研究所理事))

30年以上にわたり地球温暖化問題の第一線で研究を行ってきた西岡秀三さんは、パリ協定を踏まえたゼロ排出社会への転換について解説しました。

気候変動は人類の生存基盤に不可逆な影響をもたらし、健康・安全・経済的繁栄にも著しい影響を与えます。温室効果ガスの人為的な排出が続く限り、地上の温度は上昇します。パリ協定では、地球の平均温度の上昇を抑えるには、温室効果ガス排出を今世紀末までにゼロにしなければならないことを合意しました。しかし、化石燃料に依存して発展してきた人類社会の慣性は大きく、ゼロ排出社会へ大転換するためには、エネルギー・技術面だけでなく、社会インフラ・経済活動・個人行動全てにわたる対応が必要です。現在の「化石エネルギー文明」から「環境文明」に大きく「転換」する時です。

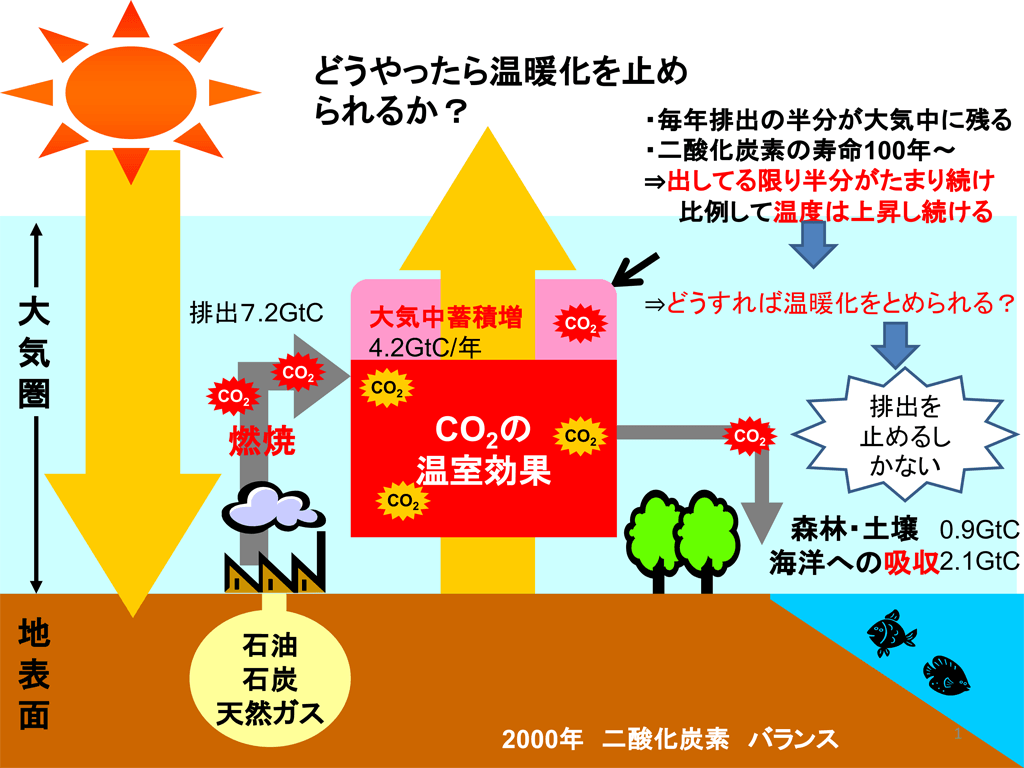

2000年のCO2収支を見ると、化石燃料の燃焼により7.2GtC大気中に排出され、そのうち海洋が2.1GtC、森林・土壌が0.9GtC吸収しています。残り4.2GtCは大気中に蓄積されます。毎年この量が蓄積され、100年たっても消えません。CO2が大気中に蓄積されると、それに応じて温度は上がっていきます。では、どうやったら温暖化をストップできるのでしょうか。たとえ少量でも出している限り温度が上がるのですから、それを止めるにはもうCO2排出を止めるしかないのです。

パリ協定では、産業化以前からの気温の上昇を2°C未満に抑えることを決めました。1870年以降の人為起源のCO2累積排出量が775GtCになると2°Cになってしまいます。しかしもうすでに500GtC排出してしまいましたから、残された排出許容量は275GtCしかありません。現在年間排出量が10GtCですから、このままですと、あと28年で2°Cになってしまいます。ともかくゼロ排出社会に変えてゆかねばならない。これを覚悟してください。

ゼロ排出社会を目指して、一人ひとりができることは実はたくさんあります。(1) 消費者として:低炭素の商品・サービスをマーケットで支える。(2) 廃棄者として:不要なモノを見分け、効率的に消費する。(3) 生活者として:日常生活での低炭素に向けての行動・選択を行う。(4) 地域住民として:身の回りの地域社会での取り組みに参加する。(5) 投資家として:低炭素社会づくりへのビジネス等への投資を行う。(6) 有権者として:意思決定プロセスに参加し、民意を届ける政治家を選び、監視する。(7) 納税者として:税が低炭素社会づくりに的確に使われるよう意思表明し、監視する。

日本は温室効果ガスの排出を2030年度に2013年度比26%削減、さらに2050年で80%削減という目標を出しています。80%削減するためには、個人レベルだけではなく、電気自動車(EV)などによる技術革新や自動車をやめ公共交通に乗る(モーダルシフト)ことに加え、京都市がすでに取り組んでいる「歩いて暮らせるまちづくり」のような街の構造や使い方自体を変えてしまうことが重要です。

世界でも、たとえば中国政府は、2019年から生産・輸入する一定割合をEVにすることを発表しました。EVになってエンジンが不要になれば自動車の部品数は2/3になりますから、関連する中小企業への影響が心配されます。一方で他分野からの参入が容易になったり、素材産業、電池産業への拡大が予想されます。また、これからは「自動車」を販売するのではなく、カーシェアリングなど「移動」システムを売ることになります。このように、ゼロ排出社会は産業や社会を大きく変えていきます。

ゼロ排出社会の実現には、社会を構成する全ての主体の積極的な参加が何よりも重要です。また、長期的な低炭素社会実現の道筋づくりにあたっては、将来、達成しようとする目標像を考え、その実現のために、これまでの趨勢をどのように変えたらよいかを考えるバックキャスト(目標達成型)による検討が必要です。

3. 3時間目:理科(実験)「海はCO2を吸収する? 実験で確かめよう!」

【講師】広兼克憲(地球環境研究センター 主幹)

CO2が大気中で増えすぎるとこれまで以上に海に溶け込み、サンゴなど海の生きものの生活を脅かすことになるかもしれません。本当に海がCO2を吸収するのか、参加者に実験していただきました。

実験は、液体の酸性・アルカリ性を調べる溶液(BTB溶液)を混ぜた海水入りの小瓶に呼気を入れて、振り混ぜた時の色の変化を観察するというものです。海水が呼気に含まれるCO2(外気より数十倍濃度が高い:2〜3%の濃度)を吸収すると青色(アルカリ性)から黄色(酸性)に変ります。ここで今度は、呼気を追い出して部屋の空気と入れ替えて振り混ぜると、また元に近い青色に戻ります。参加者はこの実験により、CO2が増えると海が酸性に近づくことを理解できたと思います。

4. 4時間目:理科「異常気象と温暖化」

【講師】塩竈秀夫(地球環境研究センター 主任研究員)

近年、これまで観測されたことのない熱波や豪雨などが発生し、人々の生活に影響を与えています。これは温暖化のせいなのでしょうか。塩竈秀夫さんは、過去の気候変動の要因分析と将来予測について講演しました。

大気中のCO2濃度は増えています。それによって世界の平均気温が上昇しており、2016年は温度計で測った記録がある過去160年間で最高を記録しました。2017年は、観測史上3位に入る高い温度になるだろうと言われています。

過去の気候変動への人間の影響については、観測データと気候モデルシミュレーションを比較することで調べることができます。気候モデルでは世界中の大気や海洋の物理に関する式をスーパーコンピュータを用いて解きます。気候モデルは、前提条件を変えることでさまざまなシミュレーションができます。たとえばCO2濃度と大気汚染物質の量など人間活動による気候変化因子を産業革命前(1850年頃)の条件に固定し、一方太陽や火山活動など自然起源の気候変化因子については観測データ通りに入れて自然起源外部因子実験を行うと、過去50年くらいの急激な温暖化を再現することができません。一方、人為起源の気候変化因子も観測されたものを使うと、過去の温暖化が再現できます。つまり、過去の温暖化を説明するには人間活動の影響が必須ということです。こういう研究を気候の長期変動に関する要因分析といいます。要因分析は温暖化の証拠を示すものなので大事な学問分野です。ただ気候変動の長期のゆっくりした変化は、個人の体験として実感しにくいものです。

大雨が降って洪水が起きたりすると、マスメディアの人から「これは温暖化のせいですか」と聞かれます。専門家は、数年前までいつも「異常気象は自然の揺らぎ(低気圧など)が引き起こすので、一つの異常気象が全て温暖化のせいと断定することは原理的にできません。ただし将来温暖化が進むと、こういう異常気象が起こりやすくなるかもしれません」と答えていました。現在ではイベント・アトリビューションという要因分析手法によって、「異常気象は自然の揺らぎが引き起こしますが、過去の温暖化によって異常気象の発生確率(強度)が何%増加しました」と答えることができるようになりました。私は、これを気候変動の見える化と呼んでいます。

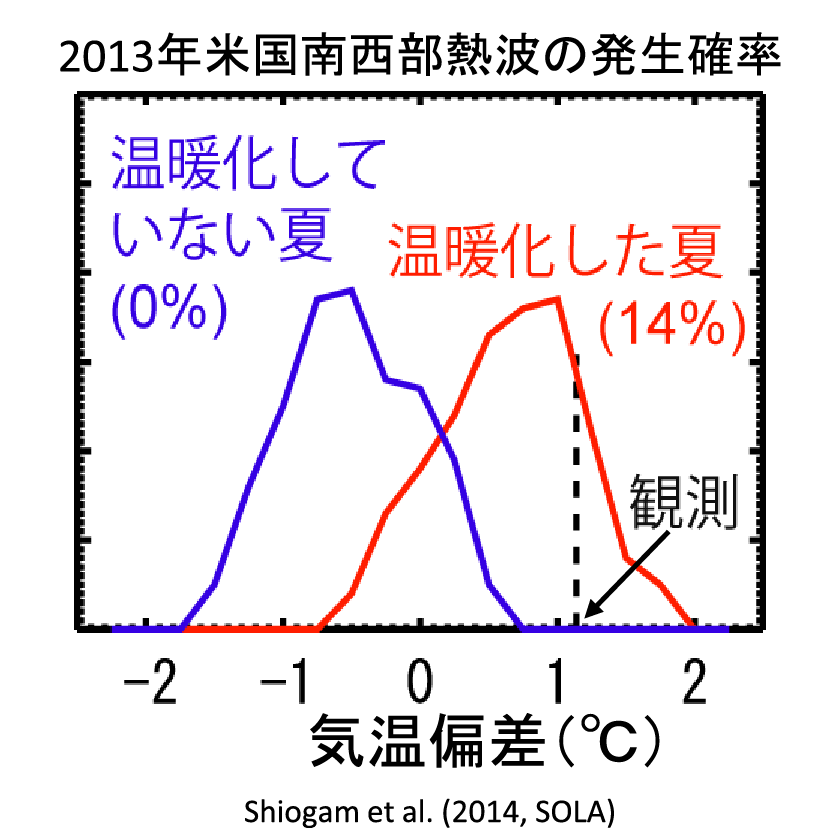

気候モデルで沢山の実験を行うと、同じ海面水温やCO2濃度などの条件を与えても、たまたま暑くなるケースもあれば寒くなるケースもあります。一つひとつは偶然起きるのですが、それがたくさん集まると確率的な性質をもつことがわかります。2013年にアメリカ南西部で飛行機が離陸できなくなるほどのものすごい熱波が起きました(空気が高温になると飛行機の上昇性能が落ちる)。この熱波の起きる確率分布を、温暖化した条件と温暖化していない条件で計算して比較すると、温暖化している条件で14%程度観測された値を超えましたが、温暖化していない条件では0%でした。つまり、熱波が発生する可能性を人間が14%増加させていたということです。

ここまでは過去の温暖化の話をしました。では、将来、気候はどのように変わるのでしょうか。将来の気候変化を予測するためには、まず、将来の世界の社会経済発展のシナリオをいくつも作ります。そういう社会経済状態での温室効果ガスの排出量から大気中の温室効果ガス濃度がわかり、それを気候モデルに入れると気候の変化を予測できます。そこから人間社会や生態系への影響を計算します。

社会経済発展の想定には、2013年に公表されたIPCC第5次評価報告書で使われた4つのシナリオ(代表的濃度経路(RCP)2.6、4.5、6.0、8.5)を用います。数字が大きくなるほどCO2排出量が多く気温が上がるシナリオです。最もCO2濃度が増えない世界を想定したRCP2.6で計算すると、産業革命前から1.7°Cくらいの気温上昇で、RCP8.5で計算すると、4°Cくらいの上昇です。

温暖化が進むと私たちが経験したことのない気候状態になってしまい、自然の揺らぎでたまたま寒い年が起きても、それは過去のもっとも暑い年を越しているということになってしまいます。

累積のCO2排出量と全世界平均地上気温上昇量は比例します。現在までのCO2排出量の濃度経路に一番近いのはRCP8.5です。私たちはすでに気候を変えてしまっています。このままでは過去160年間に経験したことのない異常気象が何度も発生することになります。気候変動をどの程度で抑えられるかは、私たちの選択や努力にかかっています。

5. 5時間目:ホームルーム

最後に、参加者からのさまざまな質問に講演者が答えました。その一部を紹介します。

Q:各国の排出量削減目標は持続した経済を前提としているのでしょうか。パリ協定の目標実現には厳しい計画を設定する必要があるが、民主国家では多くの国民の支持を得なければなりません。日本では国民の関心がまだ低いと思いますが、どうしたらいいでしょうか。

亀山:削減目標の設定は自分たちの国のやり方で決めていますが、非現実的な目標を設定しているというのは少なくとも先進国のなかではありません。途上国でも経済成長を犠牲にしてまで達成する目標にはなっていないと思います。そのためにパリ協定の2°C目標達成には至らないという現実があります。このままの状態だと自分たちの子どもや孫の世代に日本がどうなっているのかというのを理解した上で、どうしたらいいかというのを進めていくやり方が重要だと思います。

Q:適応策について、世界や日本はどう取り組んでいるのでしょうか。

西岡:適応策はまず途上国が対応しなければなりませんが、残念ながら資金面や人的問題があり、なかなか進んでいません。先進国では、イギリスが10年くらい前に地域ごとに適応計画を作成し、進めています。日本は2016年度に国立環境研究所内に気候変動適応情報プラットフォーム(http://www.adaptation-platform.nies.go.jp/)を立ち上げ、情報提供などを行っています。また、アジアの途上国を支援していくことになっています。国立環境研究所のAP-PLAT(http://www.adaptation-platform.nies.go.jp/en/ap-plat/index.html)で今後の取り組みについて紹介しています。

Q:世界の平均気温は、どこでどのようなデータで決めているのでしょうか。

塩竈:陸上については、世界中に観測所があり温度計で測っています。海洋は第二次世界大戦前から、船舶が海の水をバケツでとって温度を測っていましたが、その後、エンジンの冷却水の温度を測るようになりました。最近は世界中の海に浮かべたフローティングブイが自動観測したデータが電波で送られてくるシステムができています。このようにして、アフリカの一部の地域(砂漠など)、アマゾンの奥地、海氷が覆う北極海や南極周辺を除いて温度測定が可能です。その温度を平均して世界平均気温といっています。