昨夏、日本各地で「これまで経験したことのないような」集中豪雨が発生し、日最高気温の国内最高記録が更新されました。他方、この冬は関東甲信地方を中心に記録的な大雪に見舞われました。このような異常気象は地球温暖化と関係があるのではないかと報道等でも取り上げられています。これらの関係についてはスーパーコンピュータによる数値シミュレーションなどによって研究されています。今回は当研究所の釜江陽一気候モデリング・解析研究室特別研究員と塩竈秀夫気候変動リスク評価研究室主任研究員に、最新の研究をわかりやすく解説してもらいました。

解説この異常気象は地球温暖化が原因?

最近の異常気象は地球温暖化によるもの?

2013年の夏は記録的な猛暑や大雨[注1]に、2013/2014年の冬は関東甲信地方を中心に大雪に見舞われました。最近は異常気象が増えているのではないか? 地球温暖化のせいではないか? そんな不安な声も聞かれます。一般的に、地球温暖化は異常気象の頻度を変える可能性があることが知られています。一方で、個別の極端な気象イベントが地球温暖化によるものか、を判断することは困難です。たばこを例にすると、喫煙者は非喫煙者に比べて肺がんになる可能性が高まることが知られていますが、特定の喫煙者が肺がんになった原因はたばこである、と断定することはできません。たばこを吸わない人でも、肺がんになる可能性はある程度存在するためです。とはいえ、たばこ(ここでは地球温暖化)が肺がん(実際に起きた極端な気象イベント)の発症(発生)リスクをどの程度高めたか、という評価を行うことはできます。このように、個別の極端な気象イベントの発生に対する地球温暖化の寄与度を評価する手法を「イベント・アトリビューション」と呼びます[注2]。

これまでに、2010年夏に起きたロシアの記録的な猛暑、2010年夏の南アマゾンの干ばつ[注2]、2012年7月の九州北部豪雨など、社会的に大きな被害をもたらした気象イベントについて、地球温暖化がどの程度寄与したか、気候モデル[注3]を用いた調査が進められました。その結果、記録的な極端現象の発生には自然本来の「ゆらぎ」が最も重要であることが多い一方で、一部の気象イベントについては、地球温暖化の進行によってその発生確率が大きく引き上げられていたことがわかりました。

地球温暖化でどんな異常気象が増える?

これまでの研究により、極端な現象の中でも、地球温暖化の進行によってリスクが高まる可能性が高く、既にその傾向が認められるものと、まだまだ関係性がはっきりしないものとがあることがわかっています。地球温暖化の進行によって、寒い日が減り、暑い日が増えている可能性が高く、今後その傾向がさらに強まることがほぼ確実だと考えられています。一方で、大雨や干ばつ、熱帯低気圧の発生頻度の変化についてはまだよく分かっていません(表1)。これは、降水量などに関しては長期間にわたって一定の品質を保った観測データを集めることが難しいこと、自然のゆらぎの影響が大きく、長期的な変化傾向を検出することが難しいこと、極端な現象の発生頻度が変わるメカニズムの理解が不十分であること、などが原因です。

表1近年観測された極端な気象現象の変化の世界規模の評価、その変化に対する人間活動の寄与、21世紀初頭(2016〜2035年)及び21世紀末(2081〜2100年)の将来変化予測。IPCC第5次評価報告書の第1作業部会報告書、政策決定者向け要約の表SPM1より抜粋

| 現象及び変化傾向 | 変化が生じているか | 人間活動の寄与 | 21世紀初頭に 予測される変化 |

21世紀末に 予測される変化 |

|---|---|---|---|---|

| ほとんどの陸域で寒い日や寒い夜の頻度の減少や昇温 | 可能性が非常に高い | 可能性が非常に高い | 可能性が高い | ほぼ確実 |

| ほとんどの陸域で暑い日や暑い夜の頻度の増加や昇温 | 可能性が非常に高い | 可能性が非常に高い | 可能性が高い | ほぼ確実 |

| ほとんどの陸域で継続的な高温/熱波の頻度や継続期間の増加 | 世界規模で確信度が中程度 ヨーロッパ、アジア、オーストラリアの大部分で可能性が高い |

可能性が高い | 正式に評価されていない | 可能性が非常に高い |

| 大雨の頻度、強度、大雨の降水量の増加 | 減少している陸域より増加している陸域のほうが多い可能性が高い | 確信度が中程度 | 多くの陸域で可能性が高い | 中緯度の大陸のほとんどと湿潤な熱帯域で可能性が非常に高い |

| 干ばつの強度や持続時間の増加 | 世界規模で確信度が低い いくつかの地域で変化した可能性が高い |

確信度が低い | 確信度が低い | 地域規模から世界規模で可能性が高い(確信度は中程度) |

| 強い熱帯低気圧の活動度の増加 | 長期(100年規模)変化の確信度が低い 1970年以降北大西洋でほぼ確実 |

確信度が低い | 確信度が低い | 北西太平洋と北大西洋でどちらかといえば起こる |

確認されている極端な現象の最近の変化傾向や、将来変化については、気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)の報告書にまとめられており、その日本語訳は気象庁のホームページから読むことができます[注4]。

地球温暖化で寒い冬が増える?

地球温暖化の進行により、直感的には厳しい寒さを記録する日が少なくなりそうに思われます。ところが、今年(2013/2014年)の北半球の冬には、日本や北米東部は厳しい寒さに見舞われ、北米の五大湖の凍結や、山梨県甲府市に観測史上1位の積雪をもたらしました。その一方で、冬季五輪が開催されていたロシアのソチでは暖冬であったことも記憶に新しいことでしょう。

近年は、特に北半球のユーラシア大陸上が寒い冬を迎えることが多く、北極海の海氷減少がその要因であるとする研究が数多く発表されています。その中でも注目されているのは、地球温暖化が中緯度の気候の「ゆらぎ」を激しくさせる、という研究です。海氷が減り、北極が温暖な状況では、暖かい中緯度の空気と冷たい北極域の空気を分断する偏西風が南北に蛇行しやすくなり、例年よりも暖かい・寒い冬のいずれかを迎える頻度が多くなるという仮説です。一方で、観測されている海氷や大気のデータ、モデルシミュレーションの結果からは、「温暖化で寒い冬が増える」とは一概に言い切れない、として、慎重な立場を取る研究者も多い状況にあります(Vihma, 2014)。今後、寒い冬・暖かい冬の頻度が増えると言えるかどうかは、さらなる研究の進展を待つ必要があります。

近年の温暖化の停滞傾向(hiatus)

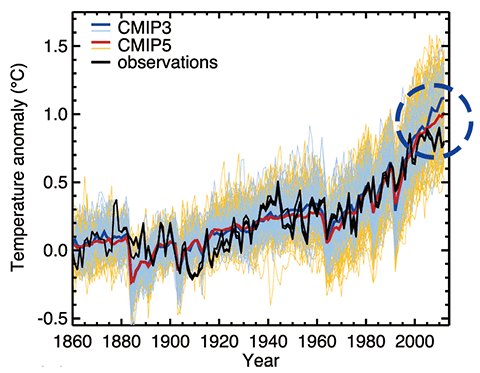

最近の異常気象の原因は何か、を探るためには、自然のゆらぎと地球温暖化の進行、そのどちらについても理解を深める必要があります。地球温暖化がどの程度早いスピードで進んでいるのか、を知るために、実際に毎年観測されている気温のデータは大きな重要性を持っています。これまで、1880年から2012年の期間には、世界平均して0.85℃の上昇が認められます[注4]。一方で、過去15年程度の期間では、世界平均した気温はあまり上昇していないように見えることが報告されています。このように近年の気温上昇が遅まっている現象は、「ハイエイタス(hiatus、中断という意味)」と呼ばれています[注5]。

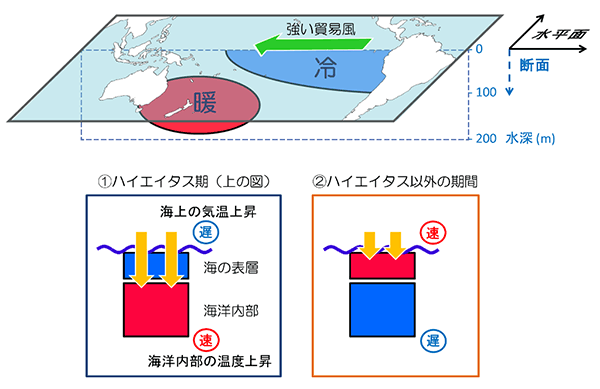

これまでに、世界中の数多くの研究者がこの現象を調査した結果、太平洋における大気と海洋の循環が、ここ十数年間は「自然のゆらぎ」の影響で特徴的な状態になっていることが、主な原因であることを突き止めました(図1)。太平洋の表層が冷たく、西側の太平洋内部に暖かい海水が閉じ込められる、ラニーニャ現象に似た状況が続きやすい状態にあることで、地球表面の平均気温が上がっていないように見えるのです(図2)。このような「自然のゆらぎ」は十年から数十年程度の間隔でゆれ動くので、地球温暖化はいずれ元のようなスピードに戻るだろうと考えられています。この他にも、ハイエイタスの原因については様々な説が挙げられており、今も活発に議論が進められています。

図1近年の太平洋上と海洋内部の特徴。貿易風が強い年が多く、東部では海洋内部の冷たい海水が上昇して海面を覆い、西部では暖かい海水が海洋内部に押し込められている。海の表層が冷たいと、海洋内部の温度上昇のスピードが速いかわりに、海の表層や海上の空気の温度上昇は鈍くなる。England et al., 2014の図3をもとに作成

図2地球全体で平均した地上気温の観測(黒線)と気候モデルによるシミュレーション(青線と赤線)の比較。値は1961〜1990年平均値からの差(℃)。IPCC第5次評価報告書第1作業部会報告書第10章の図10.1aを一部編集

気候モデルによる予測の信頼性に対する批判として、「気候モデルのシミュレーションではハイエイタスを再現できていないのではないか?」というものがあります。この批判には、気候モデルの計算方法を知らないことによる誤解が含まれています。日々の天気予報(今日の天気をもとに明日の天気を予報すること)と違い、気候モデルは数百年前から計算をスタートさせて予測を行い、実際にどの年にはどんな気候だったか、を全く参照せずにシミュレーションを行います。あくまで気候モデルが計算しているのは、数十年間の平均的な気候の性質や長期変化傾向であって、「どの年に自然のゆらぎの影響がどこにどれくらいあるか」を再現することは目指していません。そのため、ハイエイタスの原因が「自然のゆらぎ」だとすると、現時点では気候モデルの予測が「間違っている」とは言えず、自然のゆらぎが戻った後も含め、長期的な平均値で評価する必要があります[注5]。

今、地球上で起きていること、これまでに起きたことを詳しく調べ、気候モデルを用いたシミュレーションと組み合わせることで、地球温暖化と異常気象の関係について、より信頼性の高い情報の創出を目指して、世界中で研究が続けられています。

- [注1]

- 江守正多「【解説】異常気象と地球温暖化の関係について」

http://www.cger.nies.go.jp/ja/news/2013/130911.html - [注2]

- 塩竈秀夫「【最近の研究成果】2010年南アマゾン旱魃に関するイベント・アトリビューション研究」地球環境研究センターニュース2013年6月号

http://www.cger.nies.go.jp/cgernews/201306/271008.html - [注3]

- 大気や海洋、陸面で起きる物理的な過程について、流体運動の方程式などをもとに、時間の経過とともに起こる変化をコンピュータ上でシミュレーションするソフトウェア。実験設定を様々に変えることで、最近の気候の変動やその原因を調べたり、古気候の再現や、将来の気候変化予測を行うことができます。ここでは特に地球全体を対象に計算を行う、全球気候モデル(GCM)を指します。

- [注4]

- IPCC第5次評価報告書の第1作業部会報告書、政策決定者向け要約 気象庁訳

http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar5/index.html - [注5]

- hiatusについて、日本ではこれまで東京大学大気海洋研究所・国立環境研究所・海洋研究開発機構のグループが中心となって研究が進められてきました。これまでの調査結果はWatanabe et al., 2013にまとめられ、東京大学大気海洋研究所ウェブサイト http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/research/news/2013/20130718.html や長期予報研究連絡会の研究会要旨集 http://www.metsoc.or.jp/LINK/LongForc/workshop2013.html で解説されています。

さらにくわしく知りたい人のために

- England M. H. et al. (2014) Resent intensification of wind-driven circulation in the Pacific and the ongoing warming hiatus. Nature Clim. Change, 4, 222-227.

- Vihma T. (2014) Effects of Arctic sea ice decline on weather and climate. A review. Surv. Geophys. Doi: 10.1007/s10712-014-9284-0.

- Watanabe M. et al. (2013) Strengthening of ocean heat uptake efficiency associated with the recent climate hiatus. Geophys. Res. Lett., 40, 3175-3179.

- IPCC第5次評価報告書 第1作業部会報告書 http://www.climatechange2013.org/report/full-report/