2016年9月号 [Vol.27 No.6] 通巻第309号 201609_309005

地球をめぐる温室効果ガス—どこでどれだけ減らせるか?—

- 三枝信子さん

地球環境研究センター 副センター長

2009年1月に打ち上げられた温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」による観測で、全大気平均の二酸化炭素(CO2)濃度は、2015年の終わり頃、月平均がとうとう400ppmを超え、また、一年に約2.5ppmというこれまでにない速さで増加し続けていることがわかってきました。

「地球をめぐる温室効果ガス—どこでどれだけ減らせるか?—」という問いに、“ここでこれだけ減らせます!” という具体的な答は、今はありません。この答は、今から私たちが世界の人たちと明確な計画をもち、温室効果ガス削減策を忠実に実行し、そして地球規模でその削減策が有効に機能しているかを検証し、さらに必要に応じて計画を改定していく、この新しいサイクルで向かっていくことができるものと考えます。私たちは今、地球規模で新しい計画をもつことになりました。そして新しいサイクルを回し始めたところです。

1. パリ協定とは?

2015年11月から12月にかけて国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)がパリで開催され、2020年以降の温暖化対策の国際的枠組みである「パリ協定」(ウェブサイト ココが知りたいパリ協定 http://www.cger.nies.go.jp/ja/cop21/ を参照)が採択されました。「パリ協定」の重要な点は、途上国を含むすべての国の参加であること、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2°C未満に抑えるという明確な目標が設定されたことです。2°C未満に抑えるために、今世紀後半に温室効果ガスの実質的な排出量をゼロにまでもっていく必要があります。

2. 実質的な排出量ゼロとは?

実質的な排出量ゼロとはどういうことか? どうやってそこまでもっていくのか? ということについて、日本の計画と世界の取り組みをいくつか紹介したいと思います。

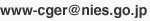

COP21に先立ち、2015年7月、日本は2030年度までに2013年度に比べて人為的な温室効果ガス排出量を26%削減するという約束草案を国連に提出しました。

この図を見ると、大きな課題は、現在も増加を続けている家庭やオフィスからの排出量を2030年度までの約15年間で、およそ40%削減しなくてはならないということです(注:2030年度時点での発電のためのエネルギー源として、約束草案に記載された割合(再生可能エネルギー約2割、原子力約2割、石炭・石油・天然ガス約6割)に基づいた場合)。

もし2030年度に26%削減を実現できたとしても、さらに難しい課題がその次にあります。2050年までに80%削減、今世紀後半に実質的な排出量ゼロ、という課題を達成するためには、さまざまな技術改良や技術開発、インフラの改革を進めていかなければならないと思います。世界で実施されている取り組みのうち、CO2回収貯留(Carbon dioxide capture and storage: CCS)について説明します。CCSは発電所や工場などの施設から排出されるCO2を回収して、地中などに貯留する技術です。世界で15件ほど(2015年時点)の大規模なCCSプロジェクトの運転が始まっています。日本では2007年に法整備が整ったため、海底下貯留が実施可能となりました。しかし、私たちが目指すべきは、できるだけ化石燃料を使わなくてもいい社会をつくることですから、石油・天然ガスの掘削や火力発電所でCO2が出てくるというのを前提にした技術であるCCSは、そこに至るまでに必要とされる技術というべきかと思います。

大気中に存在するCO2を積極的に除去する技術についても研究が進んでいます。たとえば、植物起源のエネルギー燃焼とCCSとの組み合わせ、また、大規模植林を行い、定期的に木材資源を回収し、木造建築物のなかにCO2を長期間貯蔵する方法、直接化学的に回収する方法などがあります。最近の研究で、バイオマスエネルギーとCCSの組み合わせや、大規模植林を地球規模で行ったらどのくらいCO2を削減できるかという検討が少しずつ進んでいます。ただその見積もりは大きな幅をもっているようです。しかしながら実質的な排出量ゼロという目標は極めて厳しいものなので、さまざまな技術を検討し、これからの可能性を探っていくことが重要だと思います。

現在、大気中のCO2濃度がかなりのスピードで上がっているため、地球の表面の約7割を占める海は、CO2を正味で吸収しています。陸上植生も大気中のCO2濃度の上昇により光合成の効率が上がる効果もあり、過去に比べればCO2の吸収が増えています。このように、海と陸域の自然吸収は現在やや増加していますが、これは、一時的なものであると予想されます。私たちの努力がうまくいって将来大気中のCO2濃度が安定に向かえば、自然吸収量の増加は収まってくると思われます。

人為的排出量を削減していく過程で、さまざまな問題が想定できます。たとえば、これから「パリ協定」にしたがって世界各国は人為的な排出量の削減について報告を出すことになっています。その報告の精度は国によってばらつきがあるでしょう。ですから、何らかの方法で削減量を検証する必要があります。また、大規模な植林やバイオ燃料作物をたくさん栽培して吸収源を強化しても、突発的な森林火災や、将来の気候変化で雨が少なくなり干ばつを起こす可能性のある地域では、せっかく植えた植物が大量に枯れてしまい、大規模な排出源を作ってしまうこともあるわけです。永久凍土が予想より早く融けて、地中に埋まっていた温室効果ガスが想定していた以上にたくさん放出されるということも十分に考えられます。海についても、海流の循環が変わることで、現在の自然吸収の速度が弱まることもあり得ます。こうしたことは自然界では十分に起こる可能性があると考えておく必要があるかと思います。このような観点からも、将来にわたって地球全体の温室効果ガスの吸収量・排出量を監視することが必要です。

3. 地球全体の吸収量・排出量を求める —空から地表から、吸収・排出源の変化を検出—

(1) ボトムアップ的アプローチとトップダウン的アプローチ

地球環境研究センターでは、地球全体の温室効果ガスの吸収量・排出量を観測データから求める研究を実施しています。ここでは2つの異なる方法を紹介したいと思います。

一つは、ボトムアップ的アプローチです。これは、現場の観測データを積み上げて広域化し、そこから地球全体の自然吸収量・排出量を求める方法です。陸域であれば、世界各地の森林・草原・農耕地などに気象観測用のタワーを建て、微気象学的方法により風や濃度を詳細に測ることにより、30分ごとにCO2吸収量・排出量を測定しています。このような陸域の観測点は、現在世界に500以上あり、ネットワークを作ってデータを流通させ、そのデータは吸排出量を計算する数値モデルの改良などに利用されています。アジアでも100を超える観測点があります。地球環境研究センターはアジアの事務局をつとめており、観測の精度を上げるために、毎年技術者を養成するトレーニングコースを開催したり、研究発表する場を作ったり、データベースを構築して、人材育成と情報の共有に努めたりしています。地球環境研究センターのなかで海での観測をするグループは、太平洋やオセアニアを行き交う大型の貨物船にさまざまな実験機器を積み込んで、海と大気の間で交換される温室効果ガスを正確に求める研究をしています。こうしたたくさんの現場観測データと、衛星画像、モデルなどを用いて、地域スケール、地球スケールの吸収量・排出量を評価していくのが、ボトムアップ的アプローチです。

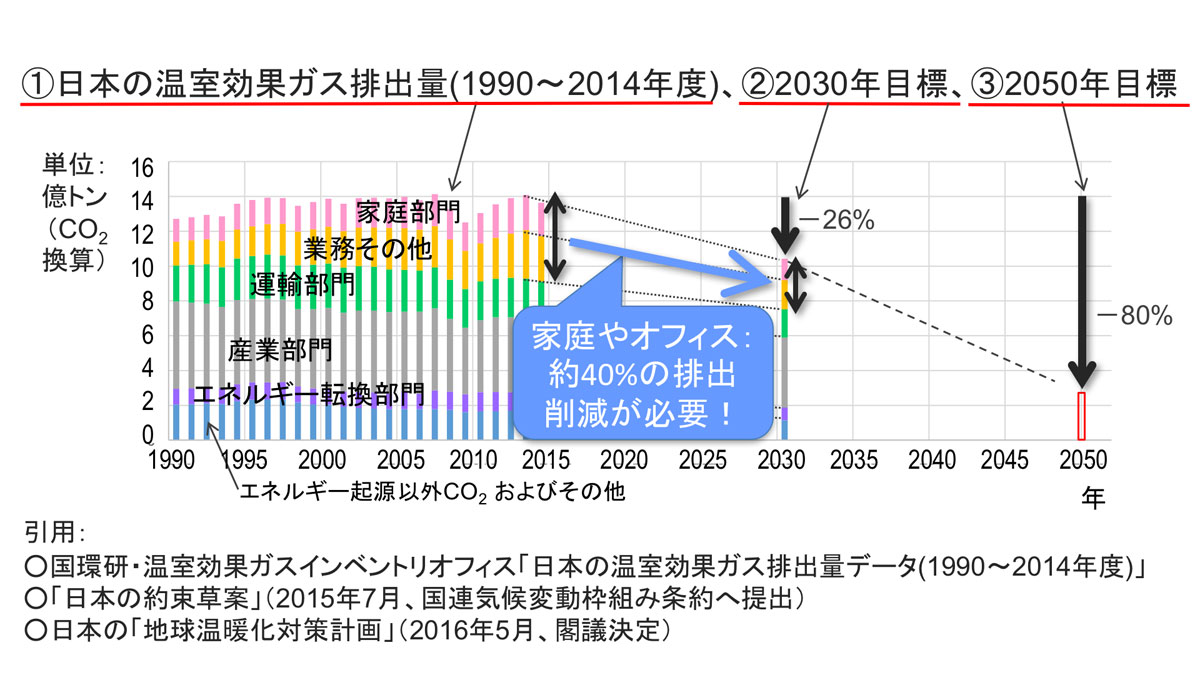

もう一つはトップダウン的アプローチです。これは人工衛星や航空機、あるいは地上の観測点で地球上の大気中CO2濃度を測定し、そのデータから、大気の流れを再現する数値モデルを用いて、地球表面のどこでどれだけ吸収・排出があったかを逆算して推定する方法です。この方法では自然と人為起源の吸収量・排出量の分離ができませんので、人為起源の排出量は各国のエネルギー消費などの統計データから求めて、大気の流れを再現する数値モデルを用いた推定値から差し引き、自然の吸収量・排出量の分布を推定しています。これでボトムアップ的アプローチと一対一の比較ができるようになります。しかし、トップダウン的アプローチだけでは具体的な吸排出減を特定できる詳細な分布を導くことはできません。現時点では世界を64の領域に分けた計算であれば可能ですが、あまり細かい空間分解能で結果を出すことができません。ですから、モデル開発チームは、大陸スケール、国スケールの自然と人為起源の吸収量・排出量の推定ができるよう努力しています。

(2) ボトムアップ的アプローチとトップダウン的アプローチからここまでわかる

ボトムアップ的アプローチ、トップダウン的アプローチによって、地球上の温室効果ガスの動きがどこまでわかるようになったのかを説明します。

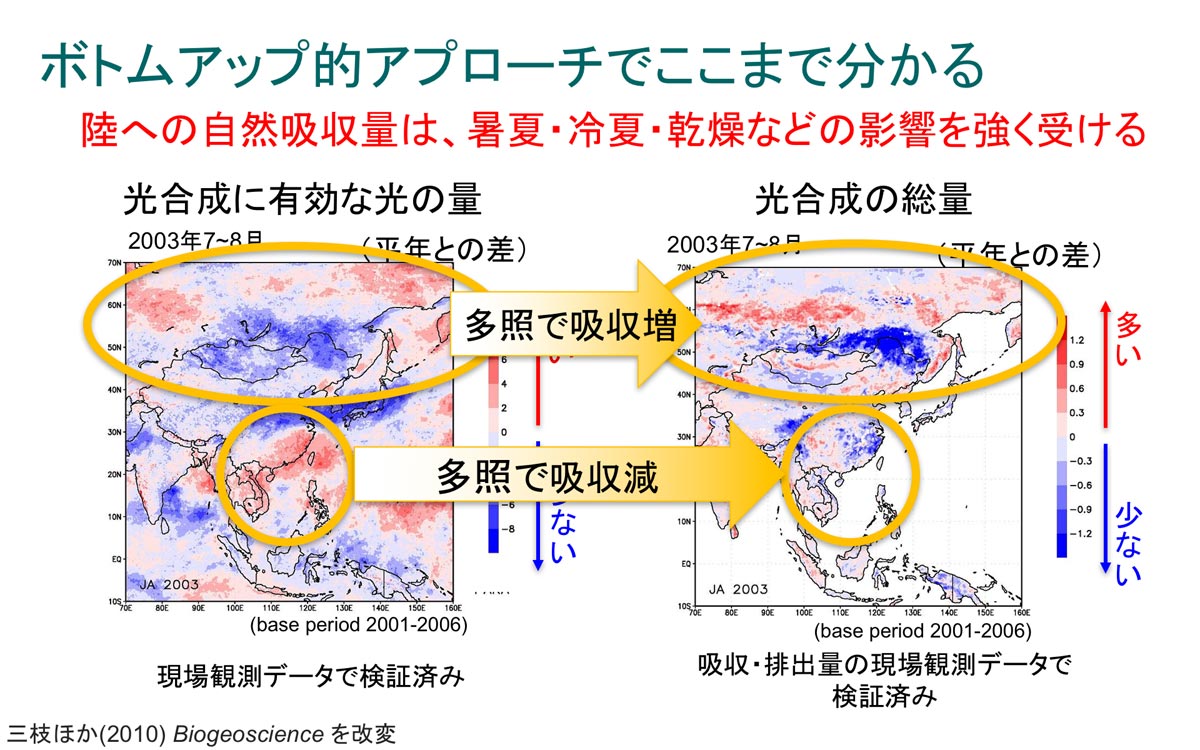

まずボトムアップ的アプローチで求めたものを紹介します。陸上における自然吸収量は毎年どこでも同じというわけではありません。猛暑、冷夏、雨の量など、さまざまな気象要素の影響を受けます。たとえば、日本より高緯度の涼しい気候帯では、平年より光の量が多かった夏に光合成の総量も増え、光の量が少なかった夏には光合成の総量も減るという変動があります。ところが、緯度の低い気温の高い地域では、光の量が平年より多い夏、天気がよかった夏にかえって光合成の総量が少ないという結果が出ています。これは、夏に雨が少なくて天気がよかったので乾燥ストレスが強く、光合成が減ってしまったためです。このように年によりまた場所によって変化する気象要素の影響を強く受けるのが陸域の特徴で、こうしたことが、ボトムアップ的アプローチによって、以前に比べて時間的にも空間的にもきめ細かく把握できるようになりました。また、世界の海洋について、国際的に構築が進められているデータベースに基づいて海全体の自然吸収量を積算したところ、2000年を過ぎてから海全体の自然吸収量が増えていることがわかりました。これは地球全体で大気中のCO2濃度の上昇が進んでいるため、海が大気からCO2を吸収しやすくなっているためというのが、大きな理由の一つです。ボトムアップ的アプローチからここまでわかるようになりました。

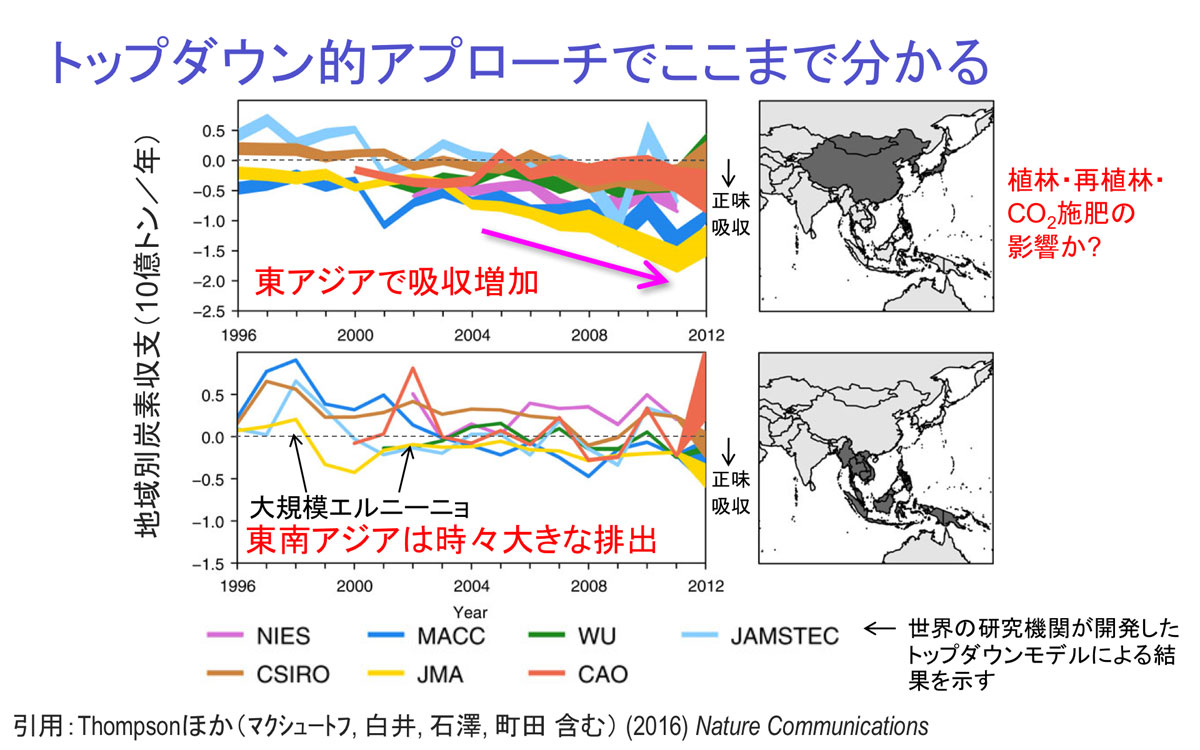

トップダウン的アプローチではどのようなことがわかるようになったかという一例を紹介します。全球の陸域の吸収量は大きな年々変動しながら、海と同じように2000年代半ば以降正味の吸収が増えているという結果が得られています(Le Quéré et al., 2015)。大気中のCO2濃度が増えているので、光合成の効率が上がっていること(施肥効果)が一つの原因ですが、逆にときどき吸収量がほとんどゼロに近いところまで減ってしまうことがあります。これは1998年、2003年といった地球規模で大規模なエルニーニョが発生した年と一致しています。では、エルニーニョの年に何が起こっているのでしょうか? 2015年にも強いエルニーニョが発生しました。その結果、東南アジアの熱帯雨林地帯、とくにインドネシアなどで森林火災が多発し、同年中に日本の年間の人為排出量を上回るような膨大なCO2が大気中に排出されたと言われています。私たちが一所懸命人為起源の排出量を削減しようとしているのに、それを大きく上回るような量が森林火災で排出されてしまうとがっかりさせられますが、地球の自然の力は大きく、私たちの予想できない変化を起こすこともあるということです。私たちは、こうした変化をできるだけ早く察知して、それに対応できる幅を広げることが重要だと思います。トップダウン的アプローチでは、世界の主要な機関で開発された複数のモデルの結果を統合的に解析することで、モデル由来の誤差の影響を抑える努力がなされています。最近の成果によると、東アジアでは植林・再植林などの影響で、CO2の吸収量が増加しているらしいことがわかるなど、地域別の吸収量・排出量分布がある程度まで推定できるようになりました(Thompson et al., 2016)。今後さらに時間的にも空間的にもきめ細かな吸収量・排出量分布の推定ができるようになるだろうと考えています。

4. 今後の展望と課題

「パリ協定」が採択され、今世紀後半に温室効果ガスの実質的な排出量をゼロにまでもっいくという明確な目標を全世界の人々が共有することになりました。その目標を達成するために、地球規模のさまざまな観測を通して、国別の排出量の検証を進めるとともに、私たちが予想しない自然の吸収量・排出量の変化を早く検出し、気候を安定化できる社会をつくることに貢献していきたいと思っています。

*国立環境研究所公開シンポジウム2016「守るべき未来と『環境』の今 〜地球・生物・循環・安全・社会の半歩先を語ろう〜」(2016年6月24日)より

引用文献

- Saigusa et al. (2010) Impact of meteorological anomalies in the 2003 summer on Gross Primary Productivity in East Asia. Biogeosciences, 7, 641-655.

- Le Quéré et al. (2015) Global Carbon Budget 2015. Earth System Science Data, DOI:10.5194/essd-7-349-2015.

- Thompson et al. (2016) Top–down assessment of the Asian carbon budget since the mid 1990s. Nature Communications, 7, 10724, doi:10.1038/ncomms10724.