−富士北麓カラマツ林における炭素収支機能に係わる観測研究−

(環境省記者クラブ・筑波学園都市記者会・富士吉田市記者会同時発表)

|

| 要 旨 |

| 独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センターでは、山梨県富士吉田市に所在するカラマツ林に、大気−森林間の二酸化炭素(CO2)収支をはじめとする森林環境と樹木の生理生態的機能などの連続観測を行うための観測拠点を整備し、2006年1月から観測を開始した。 本観測林は富士北麓の緩斜面に広がるカラマツ林であり、近隣に大規模なCO2発生源が無いことなどから、CO2収支など観測要件に合致する我が国内でも数少ない森林の一つである。なお、本観測林は、アジア地域における炭素収支観測の中核拠点と機能し、森林生態系の炭素収支機能の定量的評価手法の確立を目指すものである。 |

| 1.観測拠点の概要 | |||||||

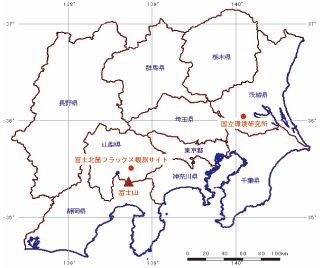

| 当観測拠点(富士北麓フラックス観測サイト;以後、富士北麓FOS)は、富士山の山梨県側に広がる標高1100m前後の緩斜面に所在し、150ha規模で広がる均質なカラマツ人工林である。森林は吉田口からの富士登山道と富士山五合目までの自動車道(スバルライン)に挟まれている(表1、写真1、図1)。 富士北麓FOSの所在する森林は、国立公園の第三種特別地域に指定されており、森林の利用に際して様々な規制・制約があったが、本観測研究の目的を鑑み、観測システムの整備に当たり周辺環境や景観への配慮対策を講ずることで、観測拠点の整備について自然公園法などの許可を受けたものである。また、山梨県森林環境部、富士吉田市、富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合などの諸機関には、観測拠点の整備に関して格別なご支援・ご協力をいただいた。 |

|||||||

表1 新たな観測拠点(富士北麓FOS)の詳細

|

写真1 富士北麓に広がるカラマツ林 |

||||||

(拡大図) |

|||||||

図1 富士北麓FOSの位置 |

|||||||

| なお、富士北麓FOSは、表2を要件として、我が国内に存在するカラマツ林から既存調査資料や専門家による現地踏査などによって選定したものであり、最も選定要件に合致しており、大気−森林生態系間のCO2収支などの観測に適した我が国内においても数少ない森林の一つである。 |

表2 新たな観測拠点の選定要件

|

||||||

| 2.観測設備の概要 | |||||||||||||

| 観測拠点には、森林生態系の炭素収支観測に係わる観測内容をほぼ網羅するセンサー類を林内にコンパクトに設置した(表3、図2)。主要観測システムとして、大気−森林生態系間の炭素収支観測のために、観測拠点中央部に整備したアルミ製観測塔(約31m高)(写真2)の塔頂部に設置した観測用ブーム上端に、2種類(オープンパス式・クローズドパス式)の渦相関法(※3次元風向風速、CO2濃度変動、気温などを連続測定し、演算処理によってCO2フラックスを計測する標準的な方法)によるCO2フラックス観測システム(写真3)を装着している。その他、観測塔頂部に光エネルギーの計測センサー類(写真4・5)、森林構造の精密測量や樹木の生理機能を反映する熱画像を撮影するリモートセンシングシステム類を装着している。また、森林内の微気象的特性を把握するために、気象センサー類を観測塔に高度別に装着するとともに、微気象観測システムを林内に数ケ所に設置している(写真6)。これらの観測データや観測状況は観測塔脇に設置した計測室内のデータ収録処理システムで一元的に自動処理され、通信回線を介してつくば(国立環境研究所)に伝送される。 ほかに、林内に設置した仮設足場(約18m高)を利用して、樹木の光合成や呼吸など生理機能の自動観測システムをカラマツ枝葉に直接装着するほか、森林生態系・森林土壌におけるCO2収支のプロセス毎の機能(土壌呼吸、カラマツ樹幹呼吸、カラマツ葉の光合成・呼吸)を連続観測する自動開閉型チャンバーシステム群などを設置する予定である。 |

|||||||||||||

表3 富士北麓FOSの観測設備一覧

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 3.富士北麓FOSでの観測研究 |

地球環境研究センターでは、1999年より京都議定書に対応した森林のCO2収支の評価手法の確立に向けて、北海道苫小牧市郊外に広がるカラマツ林(苫小牧フラックスリサーチサイト;以後、苫小牧FRS)で森林生態系の炭素収支に係わる観測研究を実施してきたが、2004年9月に来襲した台風18号により壊滅的被害を受け、観測の継続が不可能となった。

富士北麓FOSでの観測の大きな特徴は、森林生態系の炭素収支を、渦相関法によるCO2フラックス観測、森林植物・土壌の機能(光合成・呼吸)のプロセス観測の積み上げ、樹木の生長量・落葉落枝量からの推定、および航空機を用いたリモートセンシングによる推定と、異なる手法で算出し、それぞれの手法を同一次元で評価・検証することができることにあり、これらの多分野の調査観測を統合的に実施し、森林生態系の炭素収支機能の定量的評価手法の確立を目指す。 |

| 4.問い合わせ |

●研究担当者 ●企画・広報担当者 |