(2007年7月25日〜27日)

サマー・サイエンスキャンプとは

7月25日〜27日の3日間、地球環境研究センター実施のサマー・サイエンスキャンプ「湖を知ろう〜霞ヶ浦調査船でのフィールド実習〜」が開催されました。

サマー・サイエンスキャンプは、最先端の研究施設などを有する研究機関が高校生を受け入れ、第一線の研究者らが直接指導して本格的な実験や実習を行う科学技術体験合宿プログラムです。文部科学省「科学技術・理科大好きプラン」の施策のひとつ「サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト」の一環として(独)科学技術振興機構の主催で行われています。

国立環境研究所地球環境研究センターは1999年からサイエンスキャンプを受け入れています。昨年まで、当センターでは「富士北麓フラックス観測サイト」などの所外フィールド観測施設におけるプログラムを行ってきましたが、今年初めて霞ヶ浦調査船でのフィールド実習を主体とした、つくばキャンパスでのプログラムを実施することになりました。また昨年に引き続き、今年も国立環境研究所による「生物の力による環境浄化」をテーマとしたサイエンスキャンプが行われています。

霞ヶ浦調査船でのフィールド実習

国立環境研究所は、1974年の研究所設置当初から、湖沼水質汚濁の防止・軽減を目的として、湖沼環境にかかわる観測・研究、水質改善技術研究などを総合的に実施してきました。研究所には、湖沼に関する幅広い分野の研究者が数多く所属し、さまざまな最先端の研究を継続して行っています。その柱のひとつとなってきたのが、霞ヶ浦を対象とする研究です。研究所では、1977年から霞ヶ浦の湖水環境に係わる調査を定期的に実施してきました。

今回のキャンプでは、霞ヶ浦における湖沼観測のフィールド実習を行い、研究者がこれまでの研究成果を交えた講義をして、参加者のみなさんに、湖の環境について総合的な理解を深めてもらうことをねらいとしました。

環境への理解を深める

今回のプログラムには北は青森県から、西は広島県までの高校1〜3年生12名(女子4名、男子8名)が参加しました。

1日目に行われた湖に関する総合的な講義やオリエンテーションを踏まえ、2日目は2つのグループにわかれて調査船「NIES 94」に乗り、実際の測定作業や試料の採取をしました。さらに採取した試料を持ち帰って、プランクトンの観察、栄養塩の測定を行いました。この日は霞ヶ浦が鏡のようにないだ蒸し暑い日でしたが、朝早くから夜まで、実習に、観察に、測定に、参加者たちは熱心に取り組みました。またその合間をぬって、国立環境研究所の施設も見学してもらいました。ハードスケジュールのなか、時間のあいたときに再度実験室を訪問して、プランクトンを観察したり、自分の興味のある分野の研究室を訪問したりする参加者もいて、そのひたむきさにはほんとうに感心させられました。

3日目は、再び湖に関する講義を受け、前の日の分析結果からわかることをグループごとに考察して発表しました。考察するのに十分な時間ではなかったのですが、どちらのグループも問題の本質をきちんととらえた発表を行って、講師の先生方も感心しておられました。また科学にも、理論から入るのではなく、測定や観測を継続してはじめて、考察が可能となる領域があるという先生の説明に、高校生がうなずく様子も見られました。第一線の研究者による熱心な指導を通じて、参加者のみなさんが、科学の多様性や奥深さに触れ、湖をはじめとする環境に対する視点を新たにしてくれたのではないかと期待しています。

今回のキャンプも新聞の取材(常陽新聞新社)を受けました。これは、環境問題と将来を担う若者たちへの科学教育に対する関心の高さを示していると思われます。そして、このような活動を通じて、環境問題の理解を深め、環境の研究の意義を広めることが可能となります。ですから、このプログラムがさらに充実したものとなるよう、努力を続けていく必要があります。

参加者(敬称略)

| 赤堀 由紀 | 群馬県立太田女子高等学校 |

| 新井 あすか | 群馬県立太田女子高等学校 |

| 井本 康太 | 広島県立西条農業高等学校 |

| 大塚 聖 | 東京都立若葉総合高等学校 |

| 小倉 聡司 | 千葉県立佐原白楊高等学校 |

| 金澤 えしの | 聖ドミニコ学園高等学校(東京都) |

| 川原 紘美 | 十文字高等学校(東京都) |

| 鈴木 元太 | 兵庫県立芦屋国際中等教育学校 |

| 中野 涼太 | 八戸工業大学第二高等学校(青森県) |

| 成毛 省悟 | 銚子市立銚子西高等学校 |

| 三宅 紀貴 | 茨城県立竹園高等学校 |

| 山田 太郎 | 新潟県立国際情報高等学校 |

今回のサイエンスキャンプのおもな内容

| ■ 講義 | |

| 湖沼の水質について | 今井章雄 |

| 多様なプランクトンの世界 | 高村典子 |

| 湖岸帯の役割 | 冨岡典子 |

| 深い湖と浅い湖 | 田中 敦 |

| 湖沼の魚 | 野原精一 |

| ■ 実習 | |

| 霞ヶ浦で調査船による湖沼調査 | 指導: 野尻幸宏・松重一夫・小松一弘・萩原富司 |

| プランクトン観察 | 指導: 高村典子・中川惠・佐治あずみ |

| 栄養塩計測 | 指導: 野尻幸宏・萩原富司・山村純子 |

| ■ 国立環境研究所見学 | |

| ■ フィールド実習のまとめ・考察結果の発表 | |

1日目の講義を熱心に聞く高校生たち。 |

調査船に乗っていよいよ霞ヶ浦へ。 |

セッキ板を使って透明度を計測します。 |

船上でも水温、溶存酸素濃度、水素イオン濃度などを測ります。 |

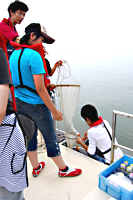

プランクトンネットでプランクトンを採取します。 |

さまざまな種類の顕微鏡を使ってプランクトンを観察します。 |

栄養塩の測定作業中です。 |

プランクトンの観察から何が考察できるか、計算しながら考えるAグループ。 |

栄養塩の分析を考察するときのポイントを講師の先生から聞くBグループ。 |

Aグループの発表。 |

Bグループの発表。 |

キャンプ終了。高校生たちの笑顔にスタッフもほっとしました。 |