21世紀の陸域炭素管理オプションの総合評価と炭素収支の統合予測モデルの開発

1. 研究目的

2. 研究方法

2.1 モデル

2.2 植林適地データ

2.3 経済と樹木成長パラメータ

3. 結果・考察

3.1 結果と考察

3.2 感度分析

4. 本研究により得られた成果

IPCCの最新の予測では、2100年までに地表気温の世界平均が1.4~5.8℃増加し、平均海面は8~88cm上昇するなど、人間の居住地および自然生態系に重大な妨害をもたらすとされている(IPCC 2001年)。この温暖化は、農業、林業、人の健康および生物多様性へ様々な影響をもたらすが、地域間において現象・規模などが異なる。例えば、熱帯地域は、農業生産の減少によってさらに影響をうける一方で、温帯地域はマラリアとデング熱といった動物によって媒介される疾病の拡大に直面し、特に夏季は高温や頻繁な熱波に直面すると考えられている(IPCC 2001年)。また、世界的にも、極端な気象現象の増加はより高額な保険料をもたらし、特定の温暖化リスクについては保険対象外として扱われる可能性もある。

本研究においては、約50x50kmの地理的なグリッドセル単位で炭素固定コストが見積もることを目的として潜在的な植林エリアを抽出した上で、全球の炭素供給曲線の評価を行った。具体的には、まず植林可能な土地クラスを選択し、非常に生産的な土地、人口密度の高い地域、高地などの純炭素吸収量が見込めない地域を除外した。これにより、土地属性の不均質性(例えば、純一次生産性および農業適応性)および価格の不均質性(例えば土地および材木価格)が、どのように炭素固定コストに影響を及ぼし、炭素供給パターンを決定するかを検討した。次に、炭素固定のための最小コストの場所を特定するため、政治、金融および経済的リスクに関する国の考察の影響を考慮した上で、炭素の全世界への供給に対する影響の検討を行った。さらに、複数の土地被覆データセットの利用により、土地被覆クラスの感度分析を行った。

(▲このページのTOPへ戻る)

2.1 モデル

本研究開発では、衛星データに基づく最新の空間データセットと地図情報システム(GIS)を用いた柔軟なアプローチを提案する。本アプローチでは、まず初めに植林適地となる地理的なグリッド(50kmセル)の選択を行う。その後、純一次生産力(NPP)、植林コスト、材木と土地の予想価格および生産物の炭素蓄積の評価に基づいた各グリッドの炭素固定コストを検討する。最後に、炭素価格が炭素固定コストを超過したグリットのみに植林活動が生じると見なし、該当グリッドを集約することにより累積的な炭素固定費用曲線を取得する。本アプローチでは、この費用曲線の取得に加えて、全球を対象として炭素コストおよび潜在的成長力の地理的な分布を特定できるのが特徴である。

植林が行われるかどうかの判断は、現在の農業の実施に対しての植林の収益性を考慮することにより、グリッドごと定められる。例えば、炭素固定に対する報酬を含む森林の正味現価は、農業の正味現価と等しいかもしくは大きくなるよう要求されている。森林の正味現価(f)、グリッド「i」、1ローテーション間隔で次のように推定される。

![]()

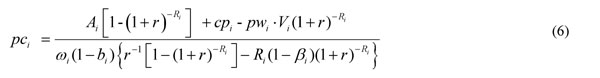

ここで、cpi:植林コスト、pwi:木材価格、r:割引率、Ri:伐期間隔、Vi:用材量、Bi:1ローテーションあたりの炭素収益率である。炭素収益には、立木における炭素吸収量、木材製品物における炭素固定量が含まれている。なお、植林木の成長量は線形で近似し、ωi:年間炭素吸収量、pci:炭素価格、Bbiをバイオマス中の炭素収益として以下の式が規定される。

式(2)の第一項は、森林成長段階における炭素収益の現在価値に相当する。また、第2項は、伐採時の間に生じるコストを示している。また、林産物における炭素収益の推計においては、長期製品として家具・建設用材等の製品を考慮した。また、葉、枝、木質残瑳などの短期製品はその場もしくは森林外で伐採後に消費・分解され熱に変換されるとしている。各木材製品からの大気中への炭素放出は、指数関数的に増大することとする(Sohngen and Sedjo, 2000)とし、Benitez and Obersteiner (2003)に従い、木材製品における炭素収益は伐採時の炭素コストの比であるβiで表現することとした。なお、βiは短期製品および長期製品の比、腐食率および割引率に依存する。以上より、バイオマスと木材製品の炭素収益を以下の式で示す。(biはベースラインの定数とする)。

![]()

式(1)と(3)より、1ローテーションあたりの植林の正味現価(fi)が求まり、これより複数ローテーションにおける植林の正味現価(Fi)が導き出される。

一方、農業における正味現価は、2要因カッブ=ダグラス生産関数で間接的に得られる。第1項は農業(Si)適応性で、土と生態系特性等をパラメータとした土地の農業への適用度を示している。第2項は人口密度(Di)であり、市場、およびその土地の現在のインフラストラクチャー整備状況を反映する。以上から、農業における正味現価(Ai)は、式(5)で表現される。

![]()

ここで、パラメータαiとγiはSiとDiの相対的な重要性を決定し、υiは各国の購買力平価および為替レートを与えられた土地用の一般物価水準を決定する。SiとDiは、1~10の間で正規化される。また、式(5)は農業の正味現価に対する近似となるが、詳細な土地統計に対して依存していないことから、その土地の管理状況の差異による過小評価を防ぐことが可能となる。なお、ここでは、Aiが農業主の設定する土地価格を反映していると仮定してAiを土地価格として定義する。なお、Ai=Fiとなる場合においては炭素価格が最小となり、植林と農業が同等の価値を有する。

式(6)は、公表されている統計および論文から利用可能な地理情報データ、既存の経済データから利用可能なパラメータに基づく各グリッドの炭素コストの評価式である。本式では、ある期間における累積的な炭素固定量を評価するために、伐採直後に再植林が行われることを仮定し、再植林が遅れた場合には、グリット内がすべて森林となるまで継続的に植林されることを仮定している。

(▲このページのTOPへ戻る)

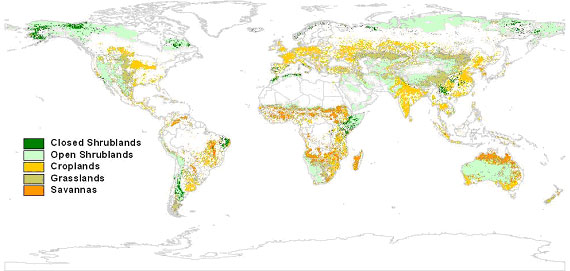

植林プロジェクトにおいては、従来の土地利用の形式をともなう生産的な農地との競合は難しいことから、植林適地は、主として農業生産が低いか農業が不可能な非森林地帯土地となる。さらに、UNFCCCおよび京都議定書では、炭素獲得のための土地利用変化が食糧確保を危険にさらしてはならないと規定している。これらの規定によって、本研究開発では、5つの土地被覆クラスを植林適地として選定した。すなわち、「草地」、「開いた低木地」、「閉じた低木地」、「サバンナ」および「作物」 (図1を参照)である。また、これらのクラスから、次の条件を満たす地域を除外した。

a) 農業適応性の指標が50%以上の非常に生産性の高い地域(指標は0~100%の範囲)

b) 人口密度が200人/km2以上の地域

c) 標高3500m以上の地域

d) 純炭素吸収がない地域

図1 植林適地とした土地被覆クラス

(▲このページのTOPへ戻る)

植林木の生産力は地上の森林のバイオマス蓄積に比例し、2m3/tCの変換係数が使用される。また、伐木は30年で一定考え、ベースラインファクターは10%と仮定する。林産物の廃棄パラメータに関しては、森林バイオマスの50%が20年間の半減期となる長命の製品に蓄えられ、短期利用製品からなる残りのバイオマスが、1年の半減期であると考えている。本研究では各グリッド面積の80%を森林にすることができ、成熟までに50年を必要とした。また、植林はTrexlerおよびHaugen(1995)のように一定の割合で生じると仮定している。

経済パラメータに関してはブラジルを参照国とした。他の国々については、2001年公定為替相場へのPPP変換係数間の比率である物価指数によって価格を修正した(世界銀行:2003年)。ブラジルの植林コストは、Ecosecurities(2002年)およびFearnside(1995年)より、$800/haとした。また、土地価格関数(Ai)のパラメータを適合させるために、最小と最大の境界を定め、上限は農業適応性および人口密度が最も高いグリッドに対応し、下限は同指標が最も低いグリッドに対応とした。両方の指標に等しい影響力を割り当てることにより、方程式(5)でαi=γIとなる。ブラジルでは、土地価格のより高い境界はラテンアメリカの良質な地域と同等とみなして$2000/haに設定した(de Jong et. al, 2000; Benitez et al., 2001年)。また、下限は$200/haに設定されている。

グリットごとの木材価格は、土地価格と同様のプロセスで見積もられている。輸送費の正確な見積りを行うためのインフラストラクチャーマップ(鉄道網、道路網等)得られていないため、木材価格は人口密度に依存していると考えている。これは、輸送費が立木木材価格の主な決定要素であることを考慮すると、人口密度の高いエリアでは市場への距離が近く、インフラストラクチャー効率が高いので、輸送費は低くなると予想されるためである。これらの前提から、ブラジルの材木価格の上限境界は$35/m3であり、輸出価格$50/m3(FAO、2002年)と収穫・輸送コスト$15/m3に基づいて算出される。また下限境界は$5/m3であり、中間値は人口密度で直線的に調節される。なお、土地と材木価格の大まかな概算によって、モデルを調整するための詳細な感度分析を実施した。

(▲このページのTOPへ戻る)

3.1 結果と考察

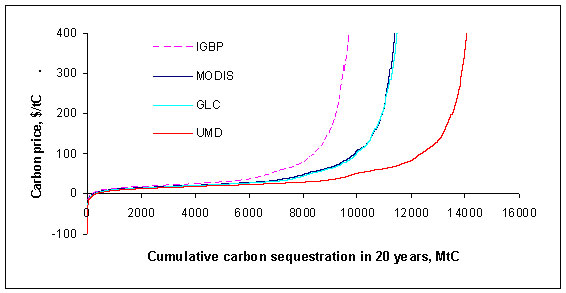

初期分析では、エネルギー・セクターの炭素排出軽減アセスメントおいて多く用いられる5%の割引率を適用した。この割引率を用いて、20年間の固定期間を考慮して4つの異なる土地被覆・データセットのための炭素供給曲線を作成した結果を図2に示す。図2において、曲線の左側(炭素価格が負の領域)が炭素固定のゼロコスト・オプションとなるが、該当地域においては非森林地域を材木生産のための植林地に転換する十分なインセンティブを提供している。また、$50/tCの炭素価格を仮定すると、IGBPデータセットの場合において20年間で6900MtCの固定が期待できる。これは、エネルギー・セクターにおける炭素放出量のほぼ1年分と等しい(IPCC,2000)。

また、4種類のグローバルデータセットを比較すると、UMDデータセットは他と比較して高位の予測結果となる一方で、IGBPデータセットは最も保守的な結果を示している。また、GLCとMODISは同じような結果となる。データセットの選択で生じる違いは、累積的な固定で45%に達する($50/tCの炭素価格の場合)。この分析結果では、同じパラメータに対する異なるデータセットは結果の取りうる値の範囲を示しており、本作業における複数のデータセットの利用必要性を強調するものである。

図2 異なるグローバルデータセットによる炭素供給量(炭素固定量)(割引率5%)

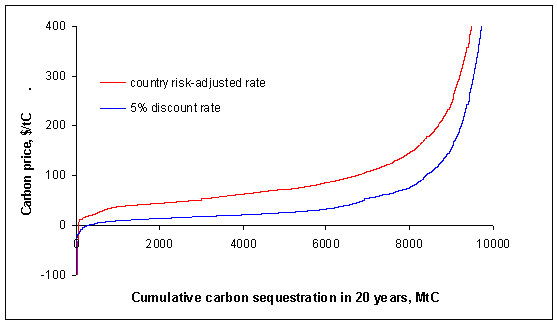

次に、IGBP土地被覆データセットを利用して各国のリスク調整割引率の影響を検討した結果、特に低い炭素価格における重要な効果が判明した(図3)。例えば、カントリーリスクを考慮した場合には、炭素価格$50/tCでの炭素固定レベルは59%減少する一方、$100/tCでは20%しか減少しない。この結果は、炭素削減ポテンシャルの過大評価を防ぐために、全球評価においてカントリーリスクを反映することの重要性を強く示している。

図3 炭素供給(炭素固定)におけるカントリーリスクの影響:IGBPデータセットの場合

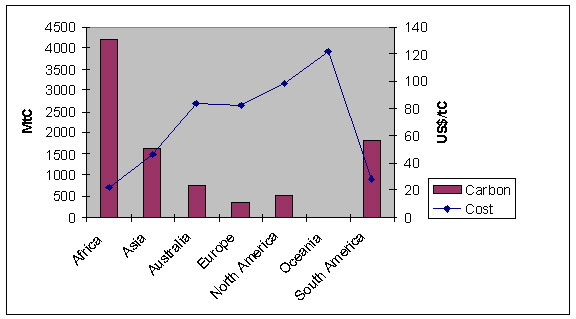

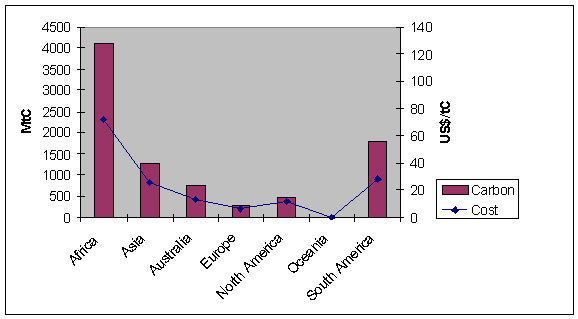

さらに、本分析により出力されたデータセットの使用により、空間的な観点による分析をおこなった。図4は、地域ごとの20年間の炭素固定の累積(MtC)と単位価格(US$/tC)を表わしている。このグラフにより、アフリカ、アジアおよび南アメリカは炭素固定に対する重要な選択肢であることがわかる。しかしながら、本分析結果にカントリーリスクを加えると、アフリカは炭素固定において最もコストがかかる地域となる(図5参照)。一方、先進国は潜在的な炭素固定量は低いが低いが、価格的観点からは有効な地域となる。

図4 20年間の炭素固定量とコスト(リスクなし:IGBPデータセット)

図5 20年間の炭素固定量とコスト(リスクあり:IGBPデータセット)

(▲このページのTOPへ戻る)

本分析においては、パラメータの選択と入力データにおいて無数の不確定性が存在することから、感度分析を実施した。この結果、不確定要素は、土地価格、材木価格、炭素摂取率が大きな要因であることが示された。

なお、感度分析結果における論点として、以下の3点が挙げられる。

- 炭素吸収量は最も感度の高いパラメータであるが、多くの研究成果により不確実性レベルは縮小している。

- 土地価格は供給曲線に対して影響は低いが、土地価格は特別の優先権、地主の姿勢および土地市場政策に依存するので、正確な評価は難しい。

- 炭素価格は感度に大きな影響を与えるが、炭素価格が高くなるほど感度は低くなり、ロバストな結果となる。

(▲このページのTOPへ戻る)

本研究開発では、炭素固定のための最小費用地域を抽出し、世界レベルでの炭素固定コスト曲線を検討するための枠組みを示した。本研究開発で用いた手法は、土地利用と生態系に関わる地理情報パラメータと、経済データの総計に基づく地理的ユニット(グリッド)を基本としている。本手法の主な利点として、以下が挙げられる。

- 異なる地域の結果を同等に比較可能とする世界的に適用可能な標準アプローチの提供

- 発展途上国において一般に不足する統計データへの依存が小さく、全球的に整備されている既存のデータセットを用いた間接的評価

- 炭素固定コスト予測における、森林の成長段階における炭素吸収量、伐期の炭素放出、短期・長期製品での残余炭素蓄積までのライフサイクル全体の考慮

- 生態系(例:土地利用データベース)と経済(例:カントリーリスク)に関連する全球パラメータの感度テストのための実用的なツール開発

本分析結果によると、カントリーリスクの考察しない場合においては、20年間価格が$50/tCな全球における炭素供給は6900MtCで、これはエネルギー・セクターの炭素排出の約1年に等しい(IGBPデータセットの場合であり、他のデータセットの場合は、炭素固定の可能性は45%まで引き上げられる)。

また、主な投資家の考慮したカントリーリスクとして、CAPM理論に基づいた森林投資への所要限界収益を評価した。関連するすべてのカントリーリスクを考慮することによって、炭素固定の供給は著しく縮小し、炭素価格が$50/tCの場合は59%の縮小となる。また、具体的な炭素供給地域についてはグリッドマップにて示され、アフリカ、南アメリカおよびアジアに大多数の最小費用プロジェクトが位置し、5%の割引率と無リスクが想定されている。しかしながら、これらの結果は感度分析においてリスクに対して敏感であることが示されており、さらになる研究が必要である。

(▲このページのTOPへ戻る)