2015年5月号 [Vol.26 No.2] 通巻第294号 201505_294003

インタビュー「地球温暖化の事典」に書けなかったこと 1 気候のコンピュータモデルと観測データの相乗効果—モデルを使った温暖化予測の50年と今後の展望—

- 江守正多さん

地球環境研究センター 気候変動リスク評価研究室長 - インタビュア:広兼克憲(地球環境研究センター 交流推進係)

国立環境研究所地球環境研究センター編著の「地球温暖化の事典」が平成26年3月に丸善出版から発行されました。その執筆者に、発行後新たに加わった知見や今後の展望について、さらに、自らの取り組んでいる、あるいは取り組もうとしている研究が今後どう活かされるのかなどを、地球環境研究センターニュース編集局または地球温暖化研究プログラム・地球環境研究センターの研究者がインタビューします。

初回は江守正多さんに、気候変化の予測に使われるコンピュータモデルの特徴と問題点などを挙げていただき、モデルによる予測の今後の展望についてお聞きしました。

- 「地球温暖化の事典」担当した章

- 1.7 気候変化の将来予測 / 4.2 大気海洋結合気候モデル / 4.4 予測される気温変化

- 次回「地球温暖化の事典」に書きたいこと

- 不確実性のなかの意思決定の重要性

目次

一次元モデルから大気海洋結合モデルまで50年の道のり

- 広兼

江守さんは数値モデルを使って地球温暖化に伴う気候変化の将来予測をする研究を進めてきました。モデルによる気候変化予測という考え方の源流について簡単に説明していただけますか。

- 江守

私が知っている範囲のことになりますが、昔は計算機がありませんから、おそらく理論的にシンプルな0次元モデルからスタートしたと思います。熱容量をもつ一つの物体として地球をとらえ、太陽からエネルギーを吸収して赤外線を宇宙に放出する効率がある値であれば、地球の温度は何°Cになるはずという簡単な計算です。現実の地球に比べていろいろなものを省略していますが、これがある意味での原点でしょう。その後、南北一次元のエネルギーバランスモデルで、緯度方向の温度分布がおおまかに計算できるようになりました。一方、真鍋淑郎さん(プリンストン大学)の鉛直一次元モデルでは、水平方向を平均したものとして考え、地面から鉛直方向の大気の温度構造を調べました。大気の中で放射伝達(太陽光の透過・散乱・吸収と赤外線の透過・吸収・放出)が起こり、それによって温度の分布が決まります。しかしそれだけでは現実的な温度分布にはなりません。実際には対流が起こるからです。そこで簡単な仮定により対流をモデルに組み込みました。そのなかで二酸化炭素(CO2)による赤外線の吸収や放出をすべて計算していました。これがCO2の増加による温度上昇を鉛直方向に詳しく計算した始まりでした。そして水平方向の大気の運動や、雲、雨についても考慮する三次元モデルを使ったシミュレーションへ拡張されていきました。同時期には、数値天気予報の実用化が進んでいましたから、研究の上で影響を及ぼし合っていたかもしれません。海洋については、最初は熱容量のみのモデルでしたが、大気と海洋それぞれの三次元の流体力学のモデルを結合し、CO2増加による大気・海洋間の熱などのやり取りも含めた影響を調べられるようになりました。このあたりで現在の原型ができ、あとはその解像度をさらに細かくしたり個々のプロセスを改良していくような感じです。

現在のシミュレーションについて、専門外の人は、「コンピュータで頭ごなしに方程式を計算しても、それが正しいかどうかわからないのではないか。もっとシンプルなことからやらなければいけない」と言うかもしれませんが、実際はお話したような歴史を積み重ねてきました。このやり方は科学的に順当な手順を追っているものといえるでしょう。

- 広兼

0次元モデルから大気・海洋結合モデルまでの歴史は、これから研究を目指すものにとって有用な一冊の本にもできるのではないでしょうか。今の最新の大気海洋結合モデルができるまでどのくらい時間がかかったのでしょうか。

- 江守

真鍋さんの鉛直一次元モデルの論文が1964年ですから、そこからだと約50年です。

観測データとモデルの相補的な関係

- 広兼

モデルは仮定ですから、それが正しいかどうかを確認しなければなりません。モデルの客観性の立証はどのようになされるのでしょうか。

- 江守

検証の考え方は大きく分けて二つあります。一つはプロセスを検証することです。雲などの個別のプロセスが正しいかどうかを詳しい観測データや詳細なモデルと比較することで行います。もう一つは「オーバーオール」で、モデルで計算した結果の気温の分布などを現実と比較することです。ここで気をつけなければいけないのは、最終的な結果が現実と似ていていもその理由が間違っている可能性があるということです。モデルのなかに現実と離れているプロセスがたとえば二つあり、それがたまたま逆方向に働いて打ち消しあうという可能性を常に頭に入れていなくてはいけません。モデルによって、現実と近い部分とあまりうまくいっていない部分があります。うまくいってない場合、それはなぜかということで、またモデルのプロセスを見直したりします。

- 広兼

観測は実際に計測しているのでモデルより信頼性が高いようにも思いますが、一方で、通常の観測は1地点の情報なので、面的なデータを得ることはできません。モデルを観測データの修正に用いる逆推計などはあるのでしょうか。

- 江守

モデルが観測の空間代表性を補うということでいえば、データ同化という手法があります。観測されたデータがあるところはそれに近づけ、観測のないところはモデルで表現される物理法則と整合的に推定することです。これは天気予報の初期条件をつくるときに常に行われている重要な考え方です。

それとは別に、モデルと観測が合わないときにどう考えるかという話をすると、モデルが間違っているというのは自明ではありません。空間代表性の問題や観測の測定誤差だけではなく、通常の観測データは過去に遡って取得できません(氷床コアにより過去の空気を測定する場合などを除く)。一方モデルは過去の計算をし直すことができます。実際にモデルと観測結果が合わなくて観測データが見直された例があります。たとえば、過去100年の海面水温について調べると、1940年代の観測データに目立ったピークがあり、モデルの結果と合いませんでした。第二次世界大戦の終戦前後で主な測定方法が変わったためです。終戦前に多かったアメリカの船の観測ではエンジンルームに入ってきた海水の温度を測っていました。一方、終戦後に多くなったイギリスの船は、バケツですくった海水の温度を測る方法をとっていました。エンジンルームで測ると水温は高めに、バケツで測ると水温は低めに出ますが、その補正をしていなかったため、擬似的なピークが出てしまったということです。そういう問題がのちにわかったので補正すると、モデルが再現した過去の温度に近くなったのです。

モデル結合の難しさと雲の課題

- 広兼

現在、さまざまなモデルをつないで、より総合的な予測を行う研究が進んでいますが、モデルを結合させるときの問題点等についてお聞きしたいと思います。境界条件の設定は難しそうなイメージがあります。

- 江守

モデルを結合すると、ごまかしがきかなくなり、そのモデルが抱える問題が明らかになってきます。たとえば、大気と海洋のモデルを結合するとき、先ほどお話したように問題があるけれども打ち消しあってうまくいっているとか、大気モデルは現実から離れた計算結果を出そうとしているのに、海面水温を境界条件として与えているために現実的な状態に保たれていることがあります。そのような大気モデルに海洋モデルを結合して海面水温が計算結果として決まるようにすると、非現実的な状態にずれていってしまいます。初期の大気海洋結合モデルでは、人工的な補正項を入れて大気海洋間の熱移動の誤差を打ち消し、海面水温の分布が現実的に保たれるようにしていました。その後大気のモデルも海洋のモデルも改良されていき、補正項を入れなくても現実的な気候分布を保てるようになりました。陸域生態系のモデルを気候モデルにつなげたときにも同様のことが起こりました。これまでは植物の量の分布データを境界条件で与えていましたが、炭素循環をモデルに入れると植物の分布が変わり、植物の分布が変わると雨などの分布が変わり、現実とは違う気候の状態になってしまいます。最初に結合したときにはうまくいかなくて、両者を調節して改良しているうちに観測結果に近い分布になってきました。

- 広兼

生態系を考えると、人間の活動などもモデルに影響してくるのでしょうね。

- 江守

国立環境研究所で人間活動の影響として具体的に取り組んでいるのは、土地利用変化や、その一部の農業、水資源におけるダムや灌漑などの分野です。要するに、温室効果ガス以外にもローカルな人間活動の影響が、グローバルな気候を考えるうえで無視できないような効果をもたらしています。

- 広兼

モデルの中で律速段階(もっとも遅れている部分)は何でしょうか。

- 江守

新しい部分は正確に計算できなくて当たり前みたいなところがあると思いますが、昔から研究されていて今でも難しいと言われるのは雲です。雲は、大気の大規模な運動(大きく見て上昇気流がどこにできるか)、小さい規模の大気の運動である乱流、湿潤プロセス(水の蒸発や凝結)や放射(水滴が放射を反射したり吸収したりすること)、さらに雲の核になるエアロゾルの物質循環や化学反応も含めて、すべてが相互作用している現象です。雲を現実的に再現しようと思ったら、詳しいプロセスをすべて計算しなければなりません。しかし、とても地球全体を扱うモデルでそこまで細かい内容をすべて再現することはできないので、少しずつ詳しくしながら、そして一つひとつ理解しながら、モデルを高度にしていきます。これを行うには、莫大な計算資源が必要なため、スーパーコンピュータの進歩に依存する部分も大きいです。

- 広兼

スーパーコンピュータが制約なく進化するとこれらは改善されますか。

- 江守

雲のなかの乱流、そのなかの蒸発、凝結のプロセスまで細かく計算できるようになっていくと、そうとう現実に近づいていくと思いますが、それでも課題は残ります。やはり雲微物理過程(雲粒の衝突、併合、蒸発、凝結成長などのプロセス)のすべてを計算しないと現実と同じ計算をしたことにはなりません。しかも、理論でもまだ不十分なところがある分野なので、計算機の能力が無限でも、今ある方程式ですべて解けるかというと、そうではないでしょう。

国立環境研究所のスーコンビュータシステム(NEC SX-9/A(ECO))

2030年程度までの近未来の気温変化は?

- 広兼

一般の方が比較的強い関心をもっているのが近未来の変化です。「地球温暖化の事典」のなかで、江守さんは20〜30年先の温暖化予測は「研究の途上」という書き方をしていますね。

- 江守

近未来については、予測可能性という問題があります。天気予報は1週間くらいの予測はできますが、その先は困難です。それはひとことで言うと「カオス」だからです。今ある低気圧が明日どこにいくかというのは非常に高い精度で予測できますが、現在ない低気圧がどこにできるかというのは、初期条件の違いに大きく左右され、それによって予測される2週間後の天気はまったく違うようになります。一般に気象や気候というシステムの自然変動の予測は、ある程度以上はできないはずです。近未来予測で問題にしているのは、10年規模の周期を持つ自然変動の上がり下がりがどれくらい先まで初期条件の影響を記憶しているかということです。条件によっては数年程度の予測の可能性があります。

- 広兼

2030年は数年後ではありません。数年よりはハードルが高い、難しいということでしょうか。

- 江守

10年規模の自然変動の上がり下がりが予測できるのは数年単位のことであって、そこから先はカオスでわからなくなってしまいます。ただし、その間にも、温室効果ガスの増加による温暖化の長期的なトレンドは続きますから、実際にはそれらを重ねたものを見るわけです。先ほどのべたとおり、2030年まで自然変動の予測可能性はないといっていいと思いますが、温暖化のトレンドが近未来にどのように顕在化するかを調べることには意味があります。

モニタリングデータをモデルの改善に利用

- 広兼

地球環境研究センターはいろいろな方法でモニタリングデータをとっています。モニタリングデータを生かし、モデルを改善していく動きはありますか。

- 江守

プロセスの改善に使うことは考え方としてあり得ます。たとえば、陸域のデータを使って陸域生態系モデルを検証することによって、問題点を明らかにし、改良の指針を得ることができます。大気のデータですと、モニタリングデータを他の国を含めたグローバルなデータのネットワークに提供することにより貢献し、グローバルなデータになった段階でモデルと比べるという方法が考えられます。全球のCO2分布はその一例です。地球環境研究センターの町田さんらが行っている航空機観測のデータをマクシュートフさんらのインバージョンモデル(逆推計モデル)のデータに入れると、インバージョンの精度が上がります。GOSATの衛星観測データを入れるとさらに精度が上がります。そしてインバージョンで得られたCO2の分布とモデルの分布とを比較することができます。

「不確実性のなかの意思決定の重要性」を書きたい

- 広兼

「地球温暖化の事典」には、江守さんも執筆者として参加されたIPCC第5次評価報告書(AR5)の内容が時間的な制約もあって充分には反映されていません。第一作業部会報告書にある温室効果ガスの累積排出量の概念と将来の気候予測についてお聞きしたいと思います。

- 江守

温室効果ガスの累積排出量と温度上昇の関係に関する研究はまったく新しく出てきたことではなく、以前からその示唆は得られていましたが、AR5で記述があったのは、研究が増えて特に注目するに値するということになったからでしょう。温暖化対策をしないと2040〜2050年には産業革命前からの世界平均気温が2°Cを超えてしまうというシミュレーションになりますが、私は累積排出量の説明は、ある意味でその言い換えであると思っています。気候感度(地球の温度の上がりやすさ)などの不確実な部分があるので、実際には2°Cに対応する累積排出量の上限は幅があります。その幅をどうとらえるかというところは、社会のリスク判断の問題になるということです。

- 広兼

次回、「地球温暖化の事典」を執筆するとしたら、書きたい内容はありますか。

- 江守

リスク、不確実性があるなかでどう意思決定するかという問題の重要性については、何らかの形でまとめる必要がありますね。

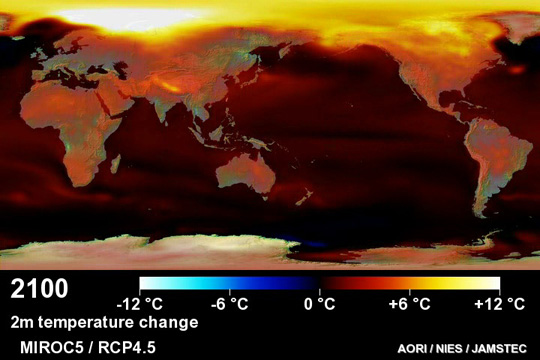

東京大学大気海洋研究所(AORI)/ 国立環境研究所(NIES)/ 海洋研究開発機構地球環境変動領域(RIGC)/ 文部科学省「21世紀気候変動予測革新プログラム」

温暖化対策をしなかった場合の2100年の平均気温上昇の予測。1900年ごろを基準に何°C上昇するかを予測した結果として示されており、北極域やヒマラヤ付近の気温上昇が著しい

Future Earthの枠組みで進める今後の研究

- 広兼

-

江守さんもメンバーになっている国際研究プログラム “Future Earth”(Future Earthについては、江守正多, 三枝信子「国際研究プログラムFuture Earthへの日本の対応」地球環境研究センターニュース2013年10月号を参照)の枠組みで、今後の温暖化研究はどんなふうになりそうですか。

- 江守

Future Earthでは、ステークホルダーと対話して研究をデザインするという考え方が一つ重要なこととしてあります。地域的な問題はそれで取り組みやすいと思いますが、世界の気温上昇を何°Cに抑えるべきでそのために世界はどのように排出削減していかなければいけないのかなどのグローバルな問題は、どういう形でステークホルダーと議論していくのかを考えていかなければならないと思っているところです。もう一つ大事なのはFuture Earthで社会と対話しながら研究を進めることをtrans-disciplinaryといっていますが、trans-disciplinaryな研究が必要であると同時にdisciplinaryな部分、つまり今までの専門分野ごとの研究も当然進めなければなりません。たとえば気候モデルの場合、雲のプロセス等については引き続き専門分野の問題として取り組む必要があります。一方で、モデルを使ってどういう問題に適用し何を調べようとするのかということは、社会と対話する余地があると思います。ですから、気候モデル研究でも、開発はdisciplinary、応用はtrans-disciplinaryという面を組み合わせていく必要があると思います。

*このインタビューは2015年4月7日に行われました。